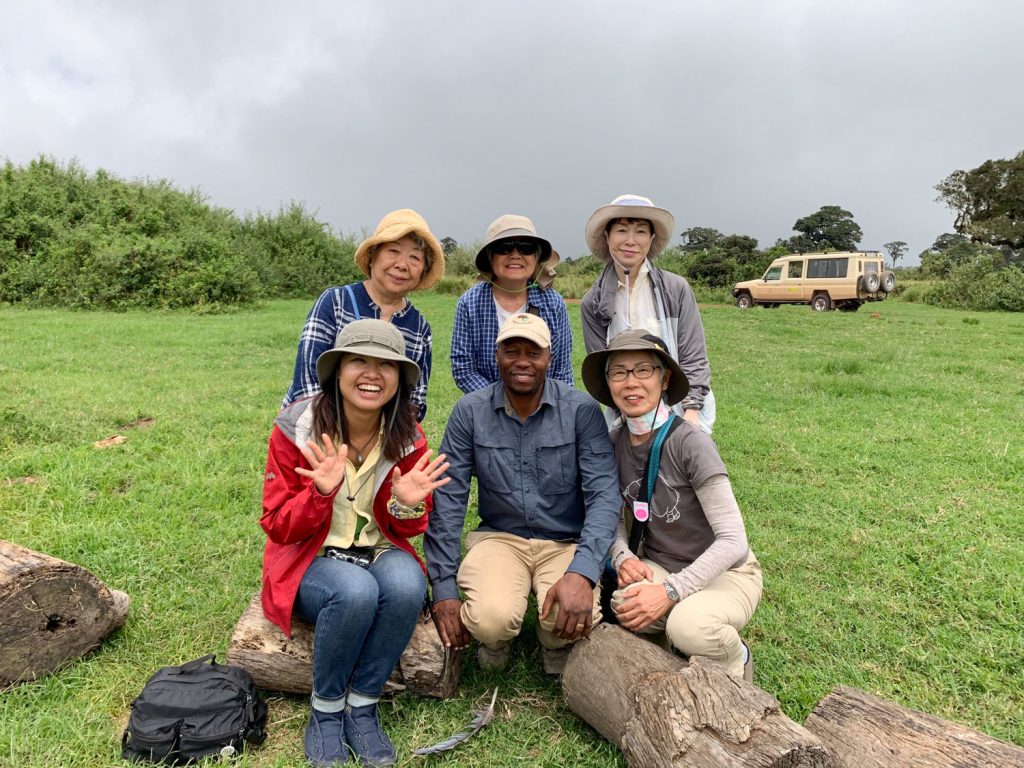

GWの特別企画ナミビアキャンプツアーに同行させて頂きました。私にとっては4年ぶりです。今年は干ばつだと報道されていますが、今は所々に緑が見られます。これから乾季になります。植物や動物には厳しい状況になっていくと思われます。今回は行きのウィンドフック到着時に荷物が2個出て来なかったのですが、翌日にはキャンプサイトに届けられていました。

今回はパンクが1回、オーバーヒート寸前が1回ありました。舗装してない道も多く、暑いのであり得る事です。ドライバーさんも大変です。到着予定時間が遅くなるのではとハラハラする事もあります。それも旅の一つです。

■ナミブ砂漠訪問 ナミビア・キャンプ 9日間

■ナミビアのツアー一覧はこちら

藤井