レイク・セントルシアのボートトリップでは、いくつものカバの群れを見ました。

陸で寝そべるカバ

あまりにもカバが多いので、カバ進入禁止の場所も....

勿論嘘です。私有地だから許可ボート以外進入禁止の標識です。

鳥も沢山いるので有名な場所ですが、鳥の写真がここに無いのは、

ヘタなので良い写真が撮れなかったからです。

レイク・セントルシアのボートトリップでは、いくつものカバの群れを見ました。

陸で寝そべるカバ

あまりにもカバが多いので、カバ進入禁止の場所も....

勿論嘘です。私有地だから許可ボート以外進入禁止の標識です。

鳥も沢山いるので有名な場所ですが、鳥の写真がここに無いのは、

ヘタなので良い写真が撮れなかったからです。

レイク・セントルシアはインド洋に面した、イシマンガリソ(旧名グレーター・セントルシア)・ウエットランド・パークという、南アフリカで最初に世界遺産に登録された地域の中にあります。日本ではあんまり知られていないでしょうが、イシマンガリソは、いくつもの湾、ラグーン、淡水湖、自然保護区、国有林があり、一部の絶滅危惧種に、貴重な生息地を提供しています。レイク・セントルシアや、ウミガメの産卵地で知られる海岸部は、ラムサール条約にも登録されています。

が、

サイがいる事は知りませんでした(勉強不足)。

ビーチもきれいです。これは、Cape Vidalという場所で、ウミガメの産卵地はここよりも北のソドワナ・ベイの辺りにあります。

ソドワナベイは、ダイビングでも有名で、沖合の海底にはシーラカンスの生息地もあるとか。

セントルシアの町からは、レイク・セントルシアのボートトリップや、海にイルカやクジラを見に行くツアー(船)もあります。

レイク・セントルシアはワニ、カバ、鳥で有名ですが、バッファローもいました。

さて、ここからはオモ谷で最も個性的なムルシです。ジンカから車で10分程のマゴ国立公園内で出会えるムルシ。この公園敷地内の居住を唯一許されている彼らは、今回、公園入り口から1時間ちょっと奥に入った平地に村を構えていました。“今回”と言うのは、元来彼らは遊牧民だから。家畜の草を求めて公園内はもちろん、その外の広範囲を季節ごとに移動します。

彼らの特徴はなんと言っても、結婚前の女性が下唇のすぐ下に切り込みを入れ“皿”をはめるということ。このお皿は徐々に大きいものに取り換えられ、より大きなものをはめている女性ほど美しいとされています。そんな人々を目の当たりにすると、その独特な風習に目を見張るばかりですが、口周りだけでなく、耳たぶに切り込みを入れて見事なお皿をはめている人もいます。また、腕や胸に傷を付け、その盛り上がった傷跡で身体を装飾していたりと・・・こーんな感じです。

ここは他の民族のようなフレンドリーな雰囲気とはちょっと異なります。まず、村に着いたら、そこの重鎮に、現地ガイドを通して私達の来訪を許可してもらいます。その時一緒に、彼らの写真を撮るのに1ショットいくらか?という確認もします。そしてようやく車を降りられるという手順です。

今回のムルシの撮影料 1ショット=5ブル(1ブル=5~6円/2010年現在)

実は、どこへ行っても個人的に撮影する際は、お礼として撮影料を納めます。しかし、他の民族に比べ、ムルシだけは格別に高いのです。それだけ個性的な文化が今なお受け継がれていると考えれば納得ですが、当の本人達もその事情をよく心得ているのがニクイのです。そんな、一見、取っ付きにくそうなムルシですが、村の様子もちゃんと案内してくれました。彼らの家は枝や草などで作られた簡易なもので、移動するのに適しています。

ここで思うのは、ムルシが先祖代々この厳しい環境でその血を絶やすことなく繁栄し続けられるのは、自然と調和しながらも、決して折れることの無い強い心持ちを保ち続けてきたからかもしれない、ということです。アフリカにはこのような民族が多々あると実感していますが、彼らの生活の話を聞いていると、ケニアやタンザニアのマサイ族に通ずるところがあるように思います。牧畜で生計を立て、常に草を求めて長い距離を移動、昔からの知恵としてビタミンを取るために牛の生き血を飲んだり、身体に穴を開け装飾を施し、傷をつけて模様にしたり、身に着けている布の柄も何となく似ているような・・・。

現在、マサイ村の一部は観光客が比較的訪れやすい場所になっていますが、それ故、富める者とそうでない者の格差が広がりつつあるようにも感じます。それが良いとか悪いとか、私は何も言えません。

でも、今のムルシは何十年前のマサイなのか?

では、何十年後のムルシはどうなっているのだろうか?

そう思うと、観光客である私達のあり方について、いろいろと考えさせられたりします。

次は、『カロ』という民族。

ジンカから更に西南へ進むと、「オモ川」というエチオピア山岳地帯からケニア北部のトゥルカナ湖へ流れる大きな川にたどり着きます。この川、濁っていて茶色いのですが、オモ谷で暮らす民族にとっては必要不可欠な水源。雨季に上流で大量に降った雨は、毎年のように下流に大洪水をもたらしますが、その急峻で力強い流れは、上流の肥沃な土を下流へ押し流し、洪水が引いた後には牧畜に必要な緑豊かな草原が広がり、トウモロコシやソルガムなどの農作物を育てるための土壌が整うのです。

これは、自然と共に人類が繁栄するために、欠かすことの出来ない摂理。遠い記憶を思い返すと、学校で習った世界四大文明も、全て川(河)沿いで発展してきたような・・・。

しかし、現在、オモ川下流域に危機が迫っています。この川の流れが生み出す自然の威力に目をつけたエチオピア政府が、上流に大きなダムを建設中なのです。この“ギルゲル・ギベ第3ダム”が完成すると、世界最大級の水力発電用ダムとなり、国内の電力不足の解消はもちろん、隣国のスーダンやケニアへその電力を売り、国の財源の一つになるかもしれない、ドル箱!?の要素を兼ね備えているのです。これはもしかしたら、エチオピアが更に豊かになるために必要なステップなのかもしれません。日本も高度成長時代に、同じような道を歩んできました。でも、このダムが完成すると下流に土は流れなくなり、太古からそこで生活をしてきた人々の生計を圧迫することになります。

そんなオモ川を見下ろす絶好のロケーションの土手沿いに、カロは住んでいます。彼らは同じオモ谷のハマーという民族と同系で、唯一、異民族間の結婚が許されています。シンプルだけど美しいペインティングを全身に施している彼らはとってもフォトジェニックで、下唇の中央の穴から見え隠れするクギや小枝が印象的です。

ここではちょっとビックリすることに、銃を所持した成人男性を多く見かけました。これはすぐ近くの国境を越えたケニアから容易に手に入る“カラシニコフ”です。牛3~4頭と同価値で、基本的に玉は入っていないとのこと。あくまでもビジュアル的なもの=男性としてのステータスなのだそうです。

でも、子供達の笑顔はこんなにかわいらしいのですね。どこへ行っても、この笑顔だけは共通です。

さて、ジンカから更に南、ケニア、スーダンとの国境沿いで一番大きな町、「トゥルミ」を目指します。もっと奥地の民族に会いに・・・。

このトゥルミを拠点としているのが『ハマー』という民族です。先述のカロとは友好的で、こちらも牧畜をメインに生活している人々。 彼らはとってもオシャレです。

トゥルミへの道中、「ディメカ」という町を通過しますが、ここでも週一で市が開かれ、ハマーを主としてカロやベンナで賑わいます。ツァマイを含むこの4つの民族が似ているように思うのは、同じ市に通っているからでしょうか?東京近郊を例にとると、渋谷、新宿、銀座、横浜と、その町に集う人々にどこか似た雰囲気があって、それがその場所の特徴を作るのと同じことなのかもしれませんね。(と言っても最近はさほど変わらないのでしょうが。)

こうして流行が生まれ、日々洗練されていく。

しかし、彼らの色使いやセンスは、私達が真似できないくらい素晴らしいのです。

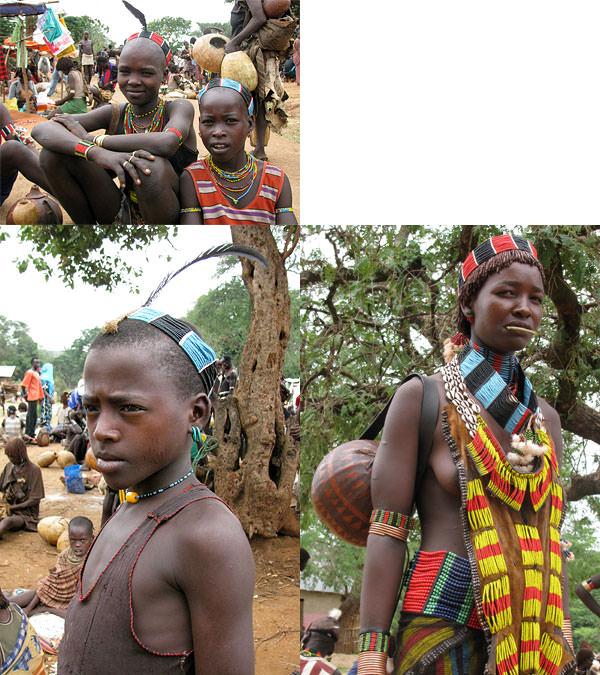

市の賑わいの様子がコチラ。

市で出会った人々。男の子の頭の羽がオシャレですね。

髪を赤くするのはハマーの伝統的なオシャレですが、赤い石の粉末とバターを混ぜたものを、こうして髪に馴染ませていきます。

そして、カッコイイ、ハマーの人々。男性の髪型にも注目ですよ~。

その4へつづく

今野

さて、ここからが本当のスタートです。スーダン、ケニア国境付近を目指し、更に南西奥深く入って行きます。最初に目指すのは、「ジンカ」という町。

ジンカの手前でもいくつかの民族や面白い風景を見かけますが、最初に出迎えてくれたのは、『デラシェ』という民族。彼らは一見地味な感じです。ソルガムで作られた栄養ドリンク入りのヒョウタンを棒の先端にぶら下げ、畑へ行く道すがら出会った人々は皆、深緑の服を着用し、農耕民族という言葉がぴったりと当てはまるように思いました。一つ気になった特徴を挙げると、女性の髪形が“サザエさん”風。

そして、このあたりでは、木の枝にくくりつけられた、横に長い筒状のものを頻繁に見かけます。

「これはいったい、なーんだ?」

答えは「人工の蜂の巣」です。

エチオピアでは、このハチミツから“タッジ”という甘みの強いワインを作ります。品質により飲むことを勧めない場合もありますが、機会があったら、是非、試してみてください。

道中、人々や風景の写真を撮りつつ、コンソという大きな町を通過し、ジンカ手前の「カヤファ」へ。

カヤファを拠点としているのは『ツァマイ』と『ベンナ』族。最初に訪れたのは、ここにあるツァマイの村の一つです。

比較的フレンドリーな人々。鮮やかなビーズの装飾が、彼らの褐色の肌に本当に良く映えます。皆、スラッとした体躯で、八頭身がいたるところに...

ツァマイ、ベンナから始まる今回訪れたオモ谷のさまざまな民族は、元来、牧畜で生計を立ててきましたが、現在は農耕を兼業としていることが多いのです。雨を求め、草を求めて移動するある種博打的な当たりハズレのある生活から、この異常気象の環境下、民族を繁栄させ続けるために、安定感のある着地型の農耕へシフトしているのです。エチオピア政府もそれを推奨しており、彼らにトウモロコシやソルガムの作り方を教えています。

そして、こちらはカヤファの木曜市。主にツァマイとベンナの人々が集います。市=マーケットに広げられているのは、トウモロコシやソルガムの粉、その他食料、香辛料、コーヒー、装飾品から布類、さまざまな日用品、民芸品までいろいろ。

そこで、こんな彼らに出会いました。スカートの裾がすぼんでいるのは、ベンナの特徴。

鶏も生きたままマーケットに並んでいます。これは他のアフリカ諸国でも良く目にする光景ですね。

そして、ようやくジンカに到着。ジンカはマゴ国立公園の入り口で、『アリ』と『ムルシ』という民族の拠点地です。アリは現在、キリスト教がかなり普及しており、肌の露出を恥ずかしがる傾向があるため、Tシャツにジーンズやスカートといういでたち。彼らは勤勉、そして一つ特徴的なこととして、インジェラを焼くプレートを土から造る技術を持っています。エチオピアのインジェラは彼らが造ったプレートで焼き上げられることが多いのです。今回、そのプレートの製作現場を見せてもらうことが出来ました。土の塊をキレイに丸くまとめ上げていきます。このおばあちゃんは達人ですね。

と、ここで、たびたび登場するインジェラとはどんな食べ物なのでしょう。一言でいうと、日本人にとっての白いお米。毎日、さまざまなおかずと共に口にする主食がインジェラです。“その1”で紹介したインジェラの原料、テフはお米よりも小さい粒ですが、これを挽いて粉にし、水でこね、2~3日発酵させた後に、そのタネを薄いクレープ状に焼き上げます。この時使うプレートが、アリが造るこちらのプレートなのです。

このインジェラ、一見、原宿などで売っているクレープのようですが、発酵させているがゆえに酸味があります。これだけで食べても美味しいと感じないかもしれませんが、鶏肉、牛肉や、野菜、豆のシチューと合わせると、なんにでも合う主食になるのです。観光用のレストランで食べることができるのは、インジェラの上にさまざまな具が乗った写真↓のようなものです。主食とおかずが別々で見栄えが良いタイプ。地元の人々は、インジェラを細かく刻んで、スパイスの効いた肉のソースと和えたものを食べたりもします。こちらは混ぜご飯風ですね。

その3へつづく

今野