2月の寒い日本を出発して、暑い砂漠の国『スーダン』へ行って来ました。2016年に南スーダン共和国として、南部が独立し、2つの国に分かれるまでは、アフリカ大陸でもっとも大きな国土を誇っていた国です。国土のほとんどが砂漠に覆われ、大きく広がる砂漠の真ん中をナイル河が南北に流れています。特に今回訪問した北部には、古代エジプト文明を支え、その文化を吸収して築かれたクシュ・メロウェ王国時代の遺跡が点在しています。すぐ隣に歴史大国のエジプトが控えているせいか、あまり注目されることが少ないですが、世界最古の黒人王国ケルマから始まり、エジプト王朝の支配下にあった時代、逆にエジプトをすべて支配下に治めていたヌビア王朝時代、独自の発展を遂げていったメロウェ王朝時代、キリスト教系の王国が乱立した戦国時代からイスラム化へと移り変わっていった近世など、5,000年以上の長きに渡って、常に世界史の曲がり角において重要な関わり方をしてきた国です。

今回のツアーの行程ですが、そんなスーダン北部の砂漠への旅です。砂漠にテント泊をしながらナイル河沿いに北上、そして車ごとフェリーに乗り込んでナイルの対岸へと渡り、今度は河沿いに南下、ナイルの恵みによって支えられたヌビアの土地に眠る遺跡の数々を訪問してきました。アスファルトの快適な道路と、砂漠の真っ只中の悪路を走って、北部を周遊します。

さて、まずはツアーの目玉はスーダン北部で訪問してきた遺跡の数々です。特に世界遺産の2カ所、ジュベル・バルカルに代表されるクシュ王国前期の都ナパタの遺跡群。後期メロウェ朝時代のピラミッド群はさすがに有名ですが、それ以外にも貴重な遺跡の数々に出会うことが出来ました。ツアーの行程を追いながら、遺跡の数々を紹介したいと思います。

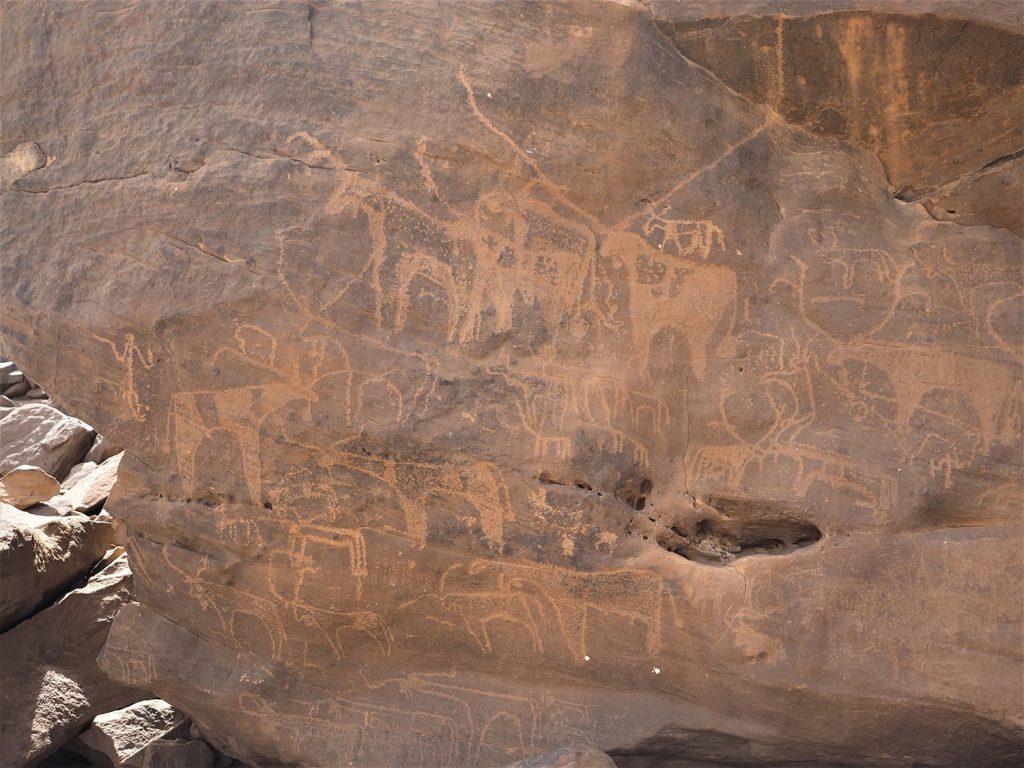

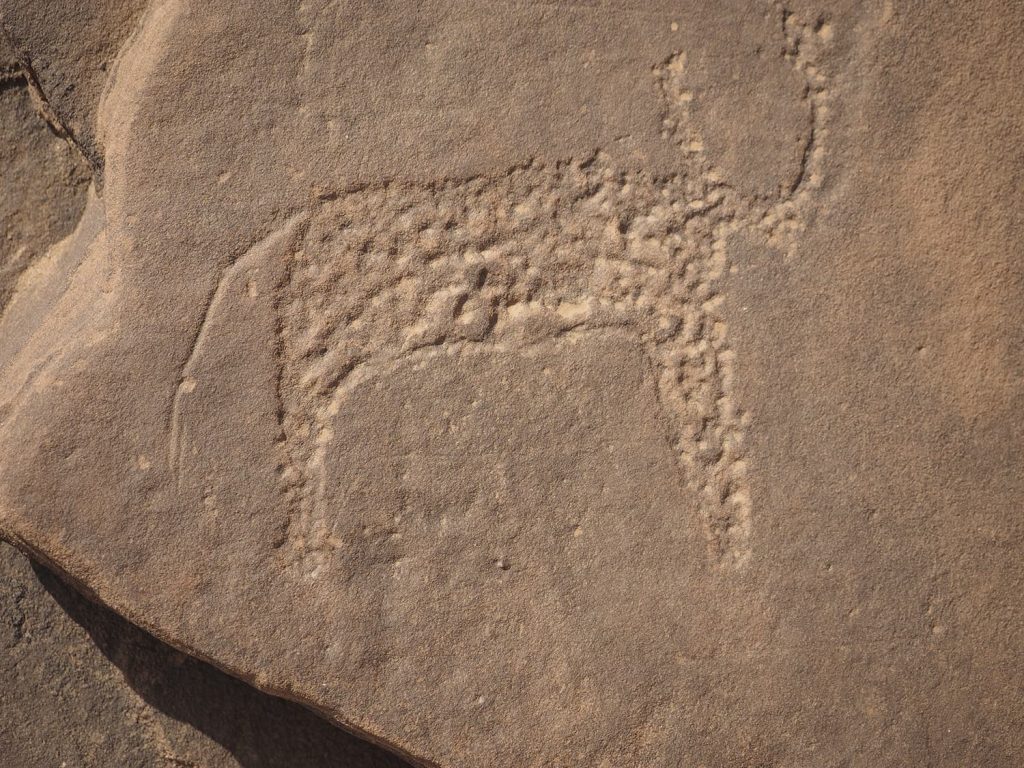

まずは、ヌビア砂漠を北上して行きます。

ここでナイル河を対岸に渡ります。今度は、ナイル河沿いに遡るようにして南下していきます。

そろそろ、旅も中盤。スーダン遺跡の宝庫、カリマの街で2泊して一休みです。この街は、エジプト第25王朝(ヌビア王朝)時代の首都ナパタがあり、1つの街の中に3つの世界遺産があるというスーダンの歴史訪問の旅には欠かせない場所です。

さてさて、まずは3つの世界遺産の1つ、クル遺跡です。

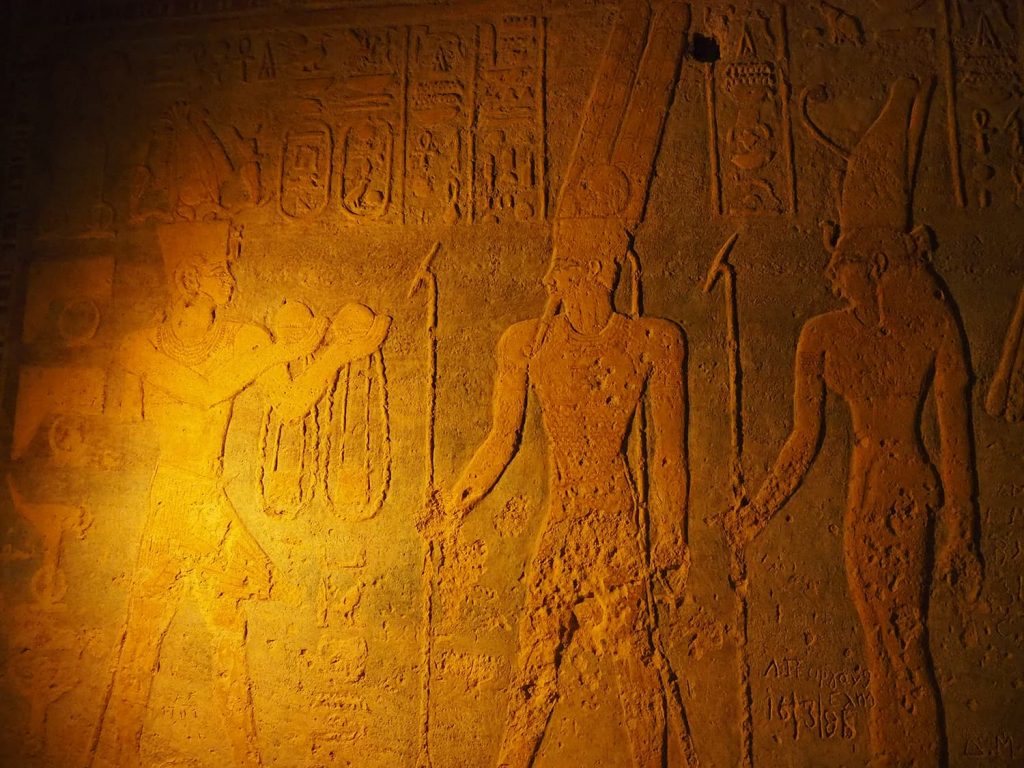

エジプト第25王朝(ヌビア王朝)時代のファラオの墓やその妃、愛馬の墓(ピラミッド)が並びます。カシュタ、ピィ、シャバカ、シャバタカと、各王のお墓が残りますが、そのうちの1つ、タヌートアメン王の地下の玄室へ入ります。1回の訪問で入る事の出来る玄室は、どれか1ケ所のみです。

カリマの街では、遺跡訪問の合間に、マーケットも訪れて散策しました。ドライバーさんたちの食糧調達に付いて行っただけなのですが、ローカルの人々との触れ合いも楽しかったです。

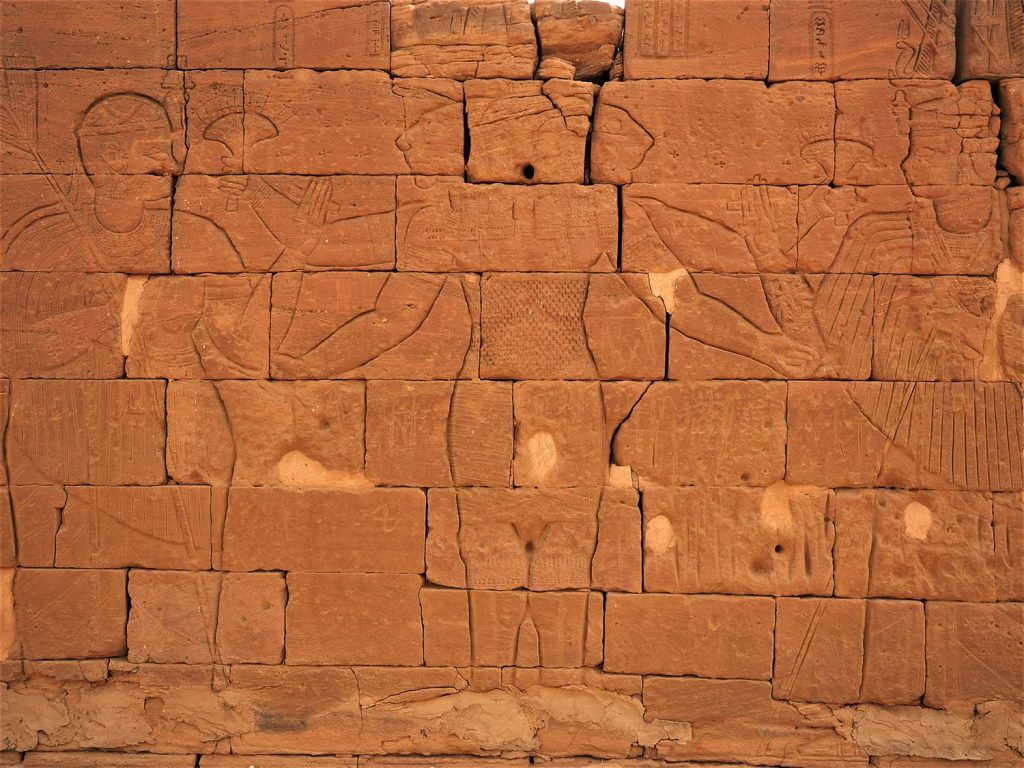

再び遺跡巡りへ。2つ目の世界遺産。このツアーのハイライトの1つでもあります。小高く聳え立つ聖地ジュベル・バルカル。

カリマの街を2日間かけて訪問した後は、再び砂漠の旅へ。ナイルの流れから少し離れ、バユーダ砂漠へと入っていきます。

ようやく到着しました。スーダンの歴史を足す寝る旅のメインにして最大のハイライト。後期メロウェ王朝時代のピラミッド群です。ここには、エジプト王朝から離れ、ヌビア王朝時代のエジプト・スタイルを基本にしながらも独自の発展を遂げていった後期メロウェ王朝時代の王(ファラオ)たちの墳墓が残ります。北側のピラミッド群(44基)と南側(20基)を合わせて、世界で最も多くのピラミッドが1ケ所に集まる場所です。

さて、北部スーダンをぐるっと回った遺跡周遊の旅も、このメロウェのピラミッドと神殿を見てひとまず終了です。首都のハルツームへ戻り、長い旅路でしたが、日本へと帰国します。

スーダンには、5,000年もの長きにわたる歴史的、文化的にも貴重な遺跡の数々が、文字通り殆ど手つかずで転がっています。ほとんどの遺跡が、見て、実際に触れることが出来る状態で残っているのが驚きでした。

そして、スーダンのもう1つの魅力は『人』です。訪れる旅先のどこでも、ニコニコと出迎えてくれ、押しつけがましくない、さりげない親切を感じる場面がとても多かったです。市場の野菜売りのおじさん、お茶屋のお姉さん、イスラム学校へと通う子供たち、街角に佇むお年寄り、皆がひとときの旅行者である私達にも心地良く接してくれて、気持ちの良い時間を共に過ごさせてくれます。変に構えることなく、人との交流を自然に楽しむことが出来るのはスーダンの旅ならではの体験でした。

個人的に思い出深いのが、道中で何度も食べたスイカです。たいして甘くないのですが、乾燥した暑い砂漠の旅だったからでしょうか、いつもスイカを食べていたような気がします。