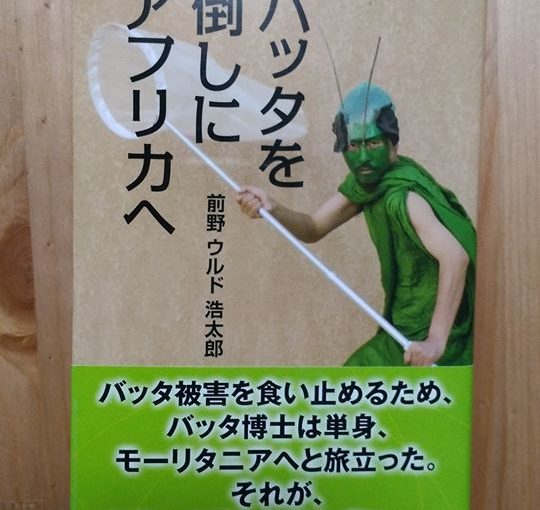

前野ウルド浩太郎/著

光文社新書/2017年5月17日発行

弊社の季刊誌(DO DO WORLD NEWS)5月号でもご紹介させて頂いた1冊です。

すでに9万部以上発行されていて、なかなか強烈なインパクトがある表紙のため、書店で見かけられた方も多いのではないでしょうか。

著者は新進気鋭の若手昆虫学者の前野氏。

内容としては、バッタをこよなく愛する(ただし、極度のバッタアレルギー)研究者の前野氏が、ポスドクとして研究を続けている自身の将来の先行きに不安を覚えて、誰も研究をしていない、サバクトビバッタで大きな成果を挙げて一発逆転を狙うため、そして子どもの頃から長年抱き続けてきた「バッタに食べられる」という夢を叶えるためにアフリカのモーリタニアに旅立ち、現地での研究や生活、そして自身の置かれた状況がありのままに書かれた一冊です。

恐らく研究書にカテゴリーされるこちらの本ですが、

語り口は非常に軽快で読みやすく、ただ、今なおアフリカで大きな問題になっている蝗害(こうがい)の実態も知る事が出来る一冊になっています。

若い研究者の懸命ながらも、現地で度々起こる失敗劇や奮闘劇の有様もとても面白く、同じ様にアフリカでフィールドワークなどで滞在をされた方は共感を覚える方も多いのではないかと思いますし、モーリタニア?サバクトビバッタ?という方でも、楽しく読んで頂けると思います。

by 荒木

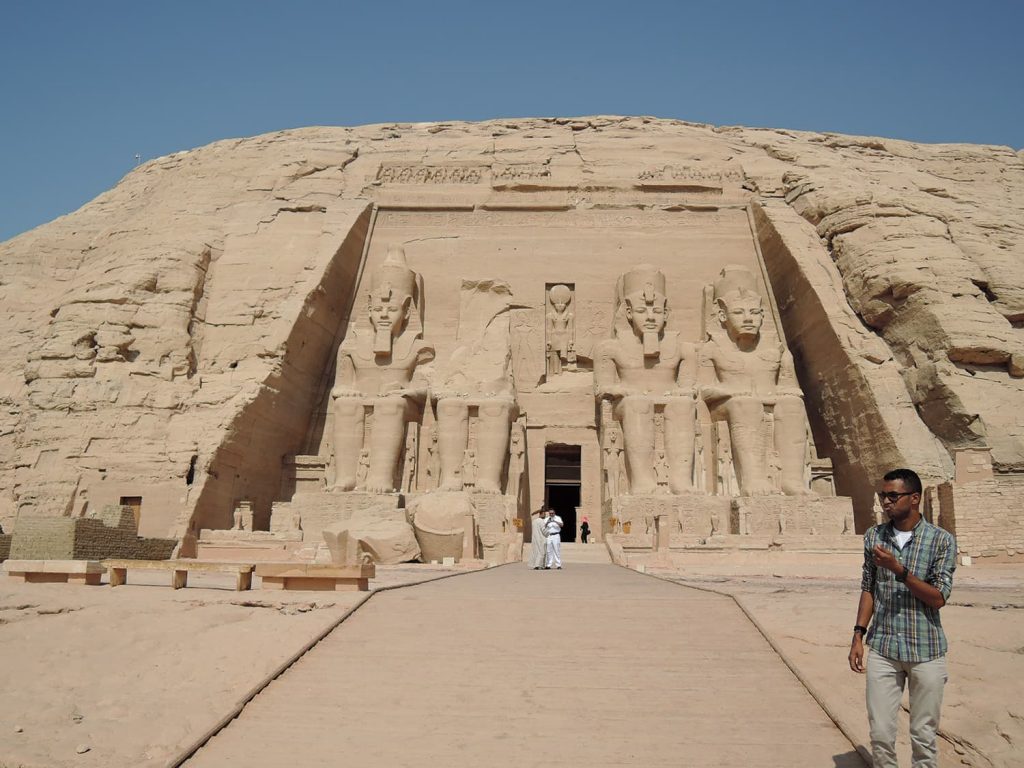

父娘でエジプト周遊 手配旅行11日間レポート

2017年9月1日出発の手配旅行でエジプトに行かれた、高橋様からのレポートです。

あれはまだ私が中学生の頃、父と一緒に行こうと計画していたエジプト旅行。その時は事情により旅行中止にせざるを得なく、「いつか絶対に行こうね」と言い続け長年の夢がようやく叶いました!!父娘が20年前からずっと思い描いていたエジプト旅行。準備の段階からわくわく、そわそわしていたのは言うまでもありません。

アフリカの治安が不安定のため、エジプト旅行も危ないのかと不安になっていましたが、メジャーな観光箇所であれば問題ないですよと背中を押していただいたので、今行くしかない!と思い、たっぷりと時間を使って贅沢な旅をしてきました。

ピラミッド、アブシンベル、ルクソール、ナイル川クルーズのほか、担当の羽鳥さんのお勧め観光地なども組み込み、ゆったりとした11日間の旅行となりました。

エティハド航空利用のため、アブダビ経由でカイロへ。

乗り継ぎ時間もたっぷりあったので、スムーズに乗り換えができました。

カイロ着後は空港アシスタントや日本語ガイド、専用車などの手配をお願いしていたので、ビザの取得から何もかもサポートしていただき、至れり尽くせり・・・・。

エジプトでまず出迎えてくれたのは壮大なギザの3大ピラミッド。やはりこの目で見ると、そのスケールの大きさに圧倒され鳥肌がたちました。

また、宿泊したメナハウスはピラミッドのすぐそばにあるため、朝起きてすぐにピラミッドを望むことができ、得をした気分です!

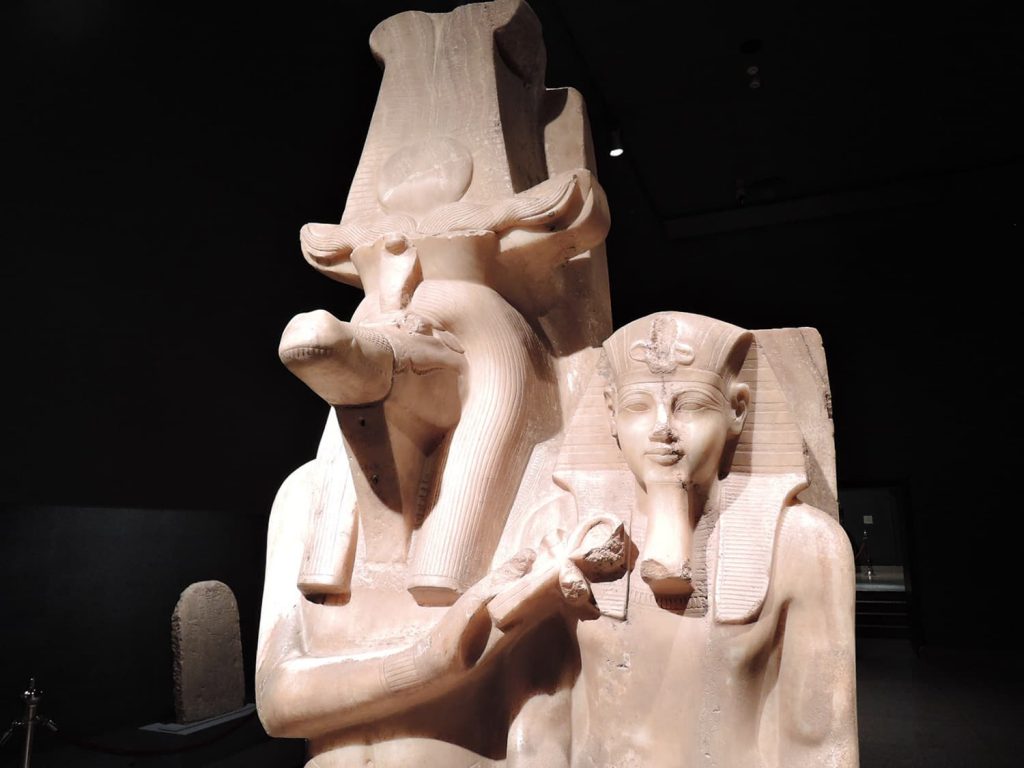

エジプト考古学博物館は展示物が沢山あるので、時間がいくらあっても足りません!

オープンと同時に行って、たっぷり見るのがお勧めです。

カイロではその他、イスラム地区やオールドカイロ地区なども散策しました。

都会の雰囲気とは違う、ゆったりとした時間が流れており、観光客もそこまで多くないので、散策しやすい地区だと思いました。

アブシンベルまでは飛行機が飛んでいなかったため、カイロからアスワンまで飛行機で飛び、アスワンから陸路でアブシンベルへ。(ドライバーはヌビア人のイケメンなお兄ちゃんでした。)

アブシンベル大神殿も見学したかった遺跡の1つです。

神殿内は写真が撮れないのは残念ですが、ポストカードで我慢・・・。

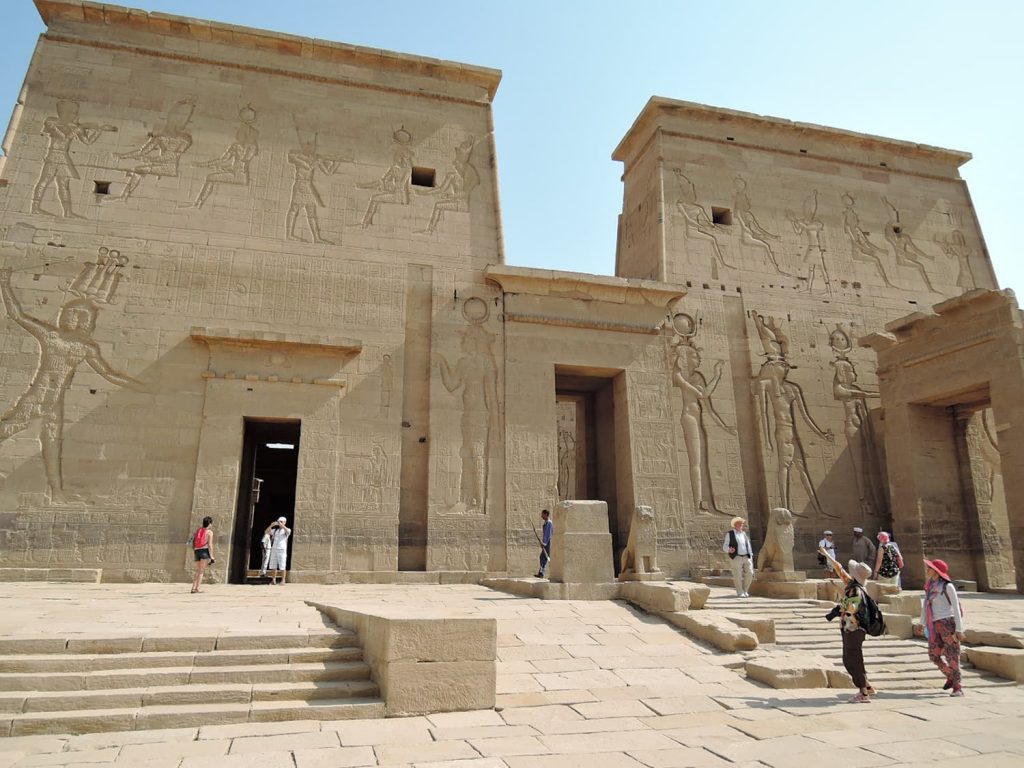

アスワンからルクソールまではナイル川クルーズです。部屋のバルコニーからナイル川沿いにある農村や沈む夕日を眺めながら、ボーっとしてビールを飲むのは至福の時間でした。

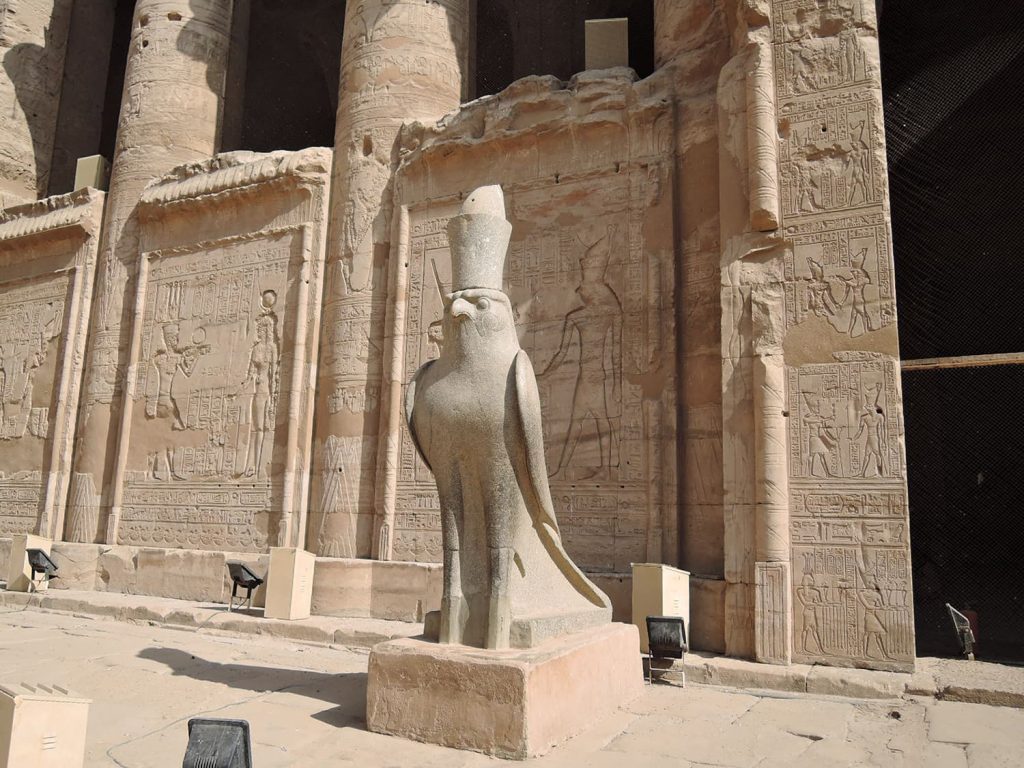

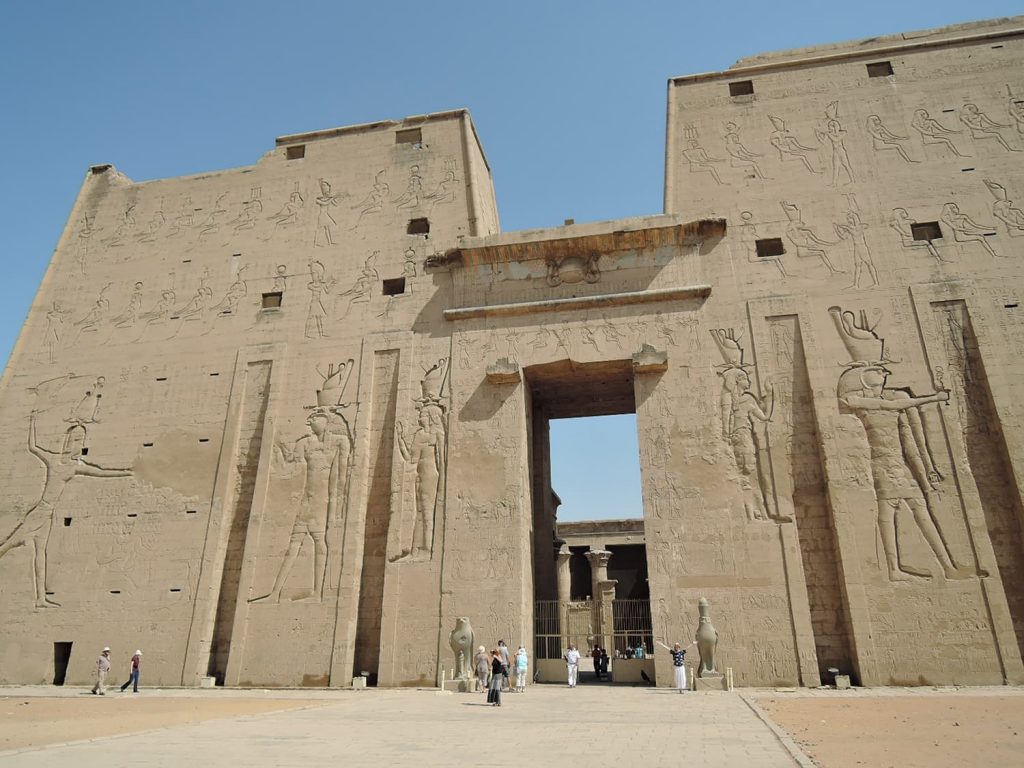

私たちが乗船した船は、4泊5日というスケジュールのもので、ナイル川を下りつつ、途中の街で停泊しコムオンボやエドフなど遺跡観光も含まれています。まだ観光シーズンではなかったので、乗船客も多くは無かったのですが、毎日顔を合わせていると徐々に仲良くなり、「元気?」「今日の1日はどうだった?」など、世間話にも花が咲きました。他の国の方と話すのも、旅の醍醐味ですね。

クルーズ船では色々なイベントがあり、ヌビア人のダンスショー、ベリーダンスショー、ガラベーヤパーティなど、毎日何かしらのイベントで楽しませてくれます。移動・ホテル・観光を兼ね備えているナイル川クルーズはお勧めです!

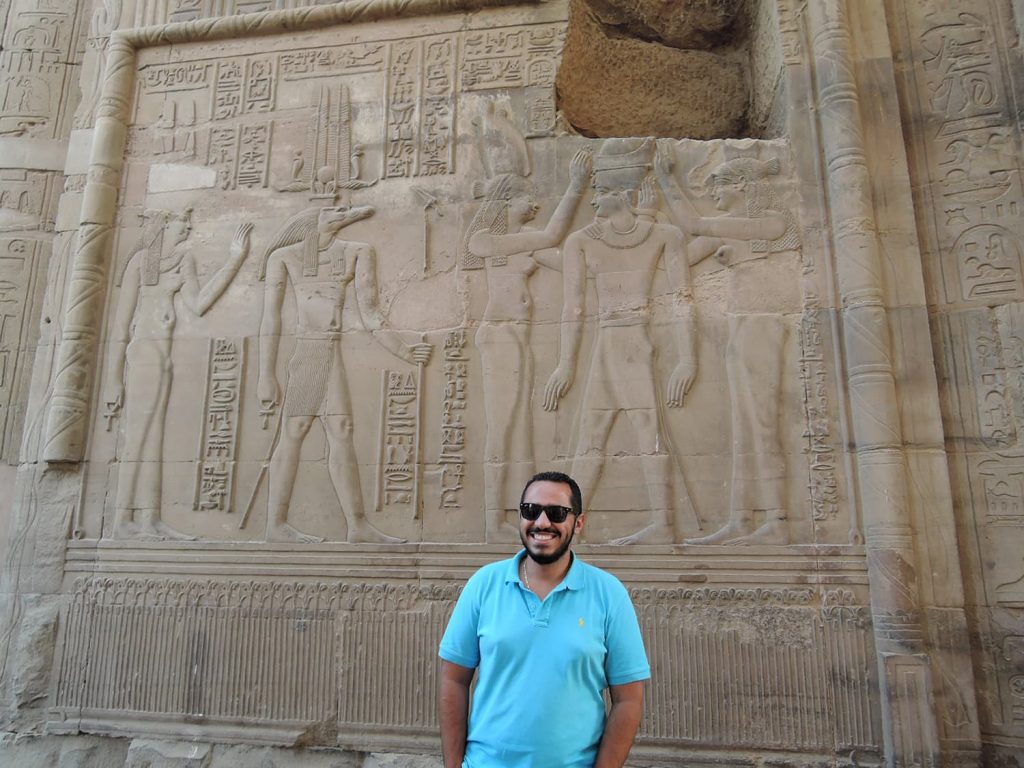

ルクソールでは、ルクソール神殿、カルナック神殿、王家の谷、王妃の谷を時間をかけて観光しました。なんとこのタイミングで、王妃の谷の「ネフェルタリのお墓」が公開されていました。お墓に入るのは1日限定150名で滞在10分まで。さらに入場料がビックリの1000ポンド(約6,000円)です!「入らないと絶対後悔しますよ!他の墓の壁画よりすごいですから!!!」と言われていましたので、せっかくエジプトまで来たのだから入ろうと思い、ネフェルタリのお墓に入場しました。

そして、言葉が出ないほど感動しました。他の墓内の壁画とは比べ物にならないくらい、色鮮やかで素晴らし壁画が残っており、数千年前のものとは到底思えないほど、王妃ネフェルタリが美しく鮮やかに描かれていました。写真が撮れないのは残念ですが、目と心に焼き付けてきました。

11日間の旅行はあっという間に過ぎてしまい、もう帰国です。

治安も悪くなかったので、安心して観光ができました。

(もちろん、夜の出歩きなどは控えましたが)

遺跡、食べ物、人柄、お土産、エジプトはとても素晴らしい国でした。

本当に夢のような旅行で、満足度は120%です。

次はどの国に行こうか考え中です!

■オーダーメイド旅行をお考えの方はこちらをご覧ください

2017.8.10発 ボツワナ・キャンプ オカバンゴからチョベへ 11日間

この夏のボツワナへのキャンピングツアーに同行させていただきました。

毎年、道祖神の夏の恒例行事の1つとも言える、弊社のベストセラーの1つで、いつも早々に埋まってしまう6名様限定のボツワナ・キャンピングです。

キャンプのワイルドさは、ボツワナならでは。

設備の整ったキャンプサイトに泊まるのとは一味違う、自然の環境真っ只中での野営キャンピングこそが、このツアーが長年ファンの方々に支えられている要因の一つです。

夜はテントのすぐ横に動物たちの足音や気配を感じ、夜明け頃には、キャンプの前を流れる川での水浴びの音で目が覚めます。昼間にも、キャンプ地と川を挟んだ向こう側に草食動物の姿を確認出来ます。

トイレは穴を掘ってトイレ用の椅子を載せただけの簡易式、シャワーも量が限られたバケツシャワー(お湯は用意します!)というワイルドなものですが、不便さを補って余りある『自然の中にお邪魔している』というこの滞在そのものが魅力です。

さてさて、肝心のサファリの話。

東アフリカの、どこまでも続く大草原でのサファリも格別ですが、南部アフリカでのブッシュ・サファリはまた違った楽しみがあります。サバンナのように見通しがきかない分、そこらの茂みの影、灌木の隙間、どこにサファリチャンスが転がっているか分からない緊張感。

動物にとっても出会い頭の場面が多く、何しろ距離が近い!、動物と出会う頻度こそ高くありませんでしたが、1回1回の出会いの密度が濃いサファリばかりでした。

印象に残ったのは、ヒョウ。東部アフリカではなかなか出会えない動物ですが、ブッシュの多いこの地域では、突然目の前の茂みから姿を現す場面も多く、その美しい肢体を見せつけるように歩いて去っていきました。また、ハイエナの子供をじっくりと観察したのも思い出深いです。

あとは、ボツワナと言えば、やはりオカバンゴ・デルタでのモコロ。音もたてずに静寂の中、動物達の隙間を縫うように過ごした数時間は、濃密でリッチなひと時でした。そして、ツアー後半のチョベ河でのボートクルーズ。迫力あるゾウの河渡りや、カバ、ワニ、水辺の動物たちの姿もお見逃しなく。

サファリ大国のボツワナの名に恥じない、様々な環境下での充実したサファリを楽しむことが出来ました。

しかし、やっぱり何より贅沢だったのは、国立公園内の自然の中の野営地をキャンピングしながらサファリしていく、というこの旅のスタイルではないでしょうか。

夜はテントの横をゾウが静かに歩く気配を感じ、夜明け前にはハイエナの高笑いのような声を聴き、朝目覚めるとブーツの中にサソリがいないかをチェック、野生の一部にお邪魔している環境で毎日を過ごすことは、モノの面での不便さを覆して余りある贅沢な日々でした。

毎年発表早々に満員御礼となるこのツアー、年に1度だけのチャンスです。

来年2018年の夏もご期待ください!

生野

■ボツワナのツアー一覧はこちら

ピコ太郎がウガンダ観光大使に!

PPAPでブレークしたあのピコ太郎が東アフリカ・ウガンダの観光大使に任命されたそうです。

詳しいことはわかりませんが、ウガンダでもPPAPが大人気となったことからムセベニ大統領から任命された、そうです。

ピコ太郎のコメントには「気候が最高で、ご飯もおいしい。ゆっくりしたい方には、とてもいい国です」とありました。

気候やご飯はもちろんのこと、マウンテンゴリラやチンパンジー、そしてアフリカの‘豊かさ’を実感させてくれる美しい自然に溢れているのがウガンダです。

ピコ太郎には、今後ウガンダの魅力をどんどんPRしてくれることを期待したいですね!

※写真は、ウガンダのイメージ画像です。ピコ太郎さんとの脈絡はありません!

by KQ

2017.8.27発 ナミブ砂漠とナマクワランド 12日間

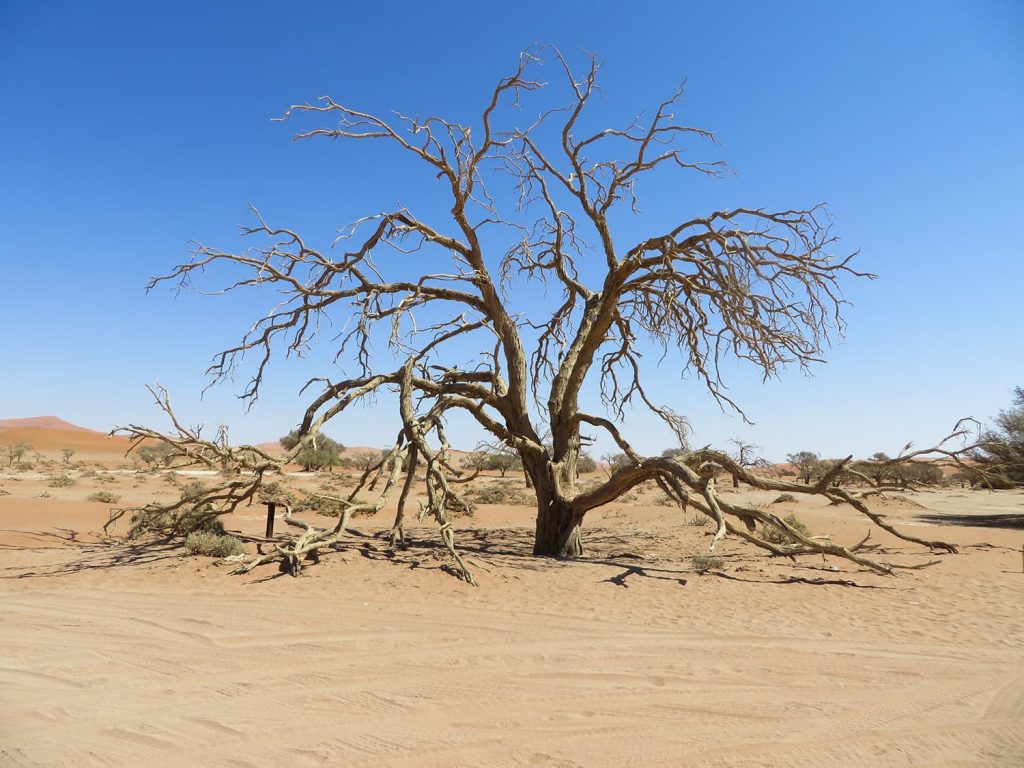

2017年8月27日発・ナミブ砂漠とナマクワランド12日間に同行してきました。約4年ぶりのナミビアでしたが相変わらずの「晴天の国」らしく、雲の無い深い青空となりました。

今回の長距離陸路移動を託す頼もしい車は、日野レンジャー「改」。(別に名前は無いのですが・・・)

トラックの荷台を改造し、大型冷蔵庫や広い座席、そしてなんと各座席下に設置された充電用USBポート!おいおい、クールでカッコいいぞ、お前!

香港を通過した台風14号の影響でナミブ砂漠到着が1日遅くなってしまいましたが、ナミビアに来て砂丘を見ないのは元も子もないので、何とか頑張り最奥のデッドフライへ。

このデッドフライは遥か昔に洪水があり、その名残で沼地状態となって森が形成されました。でも砂丘の移動で以降は洪水でも水が流れて来なくなりました。そして約900年前に枯れた森は、激しい乾燥地帯のため樹々を分解する微生物が少なく、黒く変色した硬い枯れ木となって現在までひっそりと立ち続けています。

ナミブ砂漠の後はどんどん南下し、ダイヤモンドラッシュ時代の建物が残るコルマンズコップへ。デッドフライの木でもそうでしたが、あまりにも乾燥しているため、建物が結構そのまま残っています。ガラスが無い家には砂が入り込み、一人で来たらかなり怖いですが、廃墟マニアには最高なスポットです。

さて、旅は続きナミビアから南下して南アフリカに入るとナマクワランド地方になります。ナマクワランドといえば何といってもワイルドフラワーです。例年のこの季節は沿岸からの湿った風が入り雨がよく降るのですが、今年は特に雨が少ない日々が続いてしまいました。南アフリカに入ってからもナミビアと同じような雲の無い素晴らしい青空。

でも、でも、ここは雨が降ってくれないとお花が・・・

毎日、少しでも咲いているところを探し回ること、やっとスプリングボック郊外で小さめではありましたが咲いていました!

でも小振りなのでもっと大きな花は無いかウロウロうろうろ。

ありました!ブルビネラが幾つも黄色い花をつけていました。

天候に左右されてしまうワイルドフラワー。

なかなかピンポイントで訪れることが難しいところではありますが、とても奥の深い旅行になりました。

久世