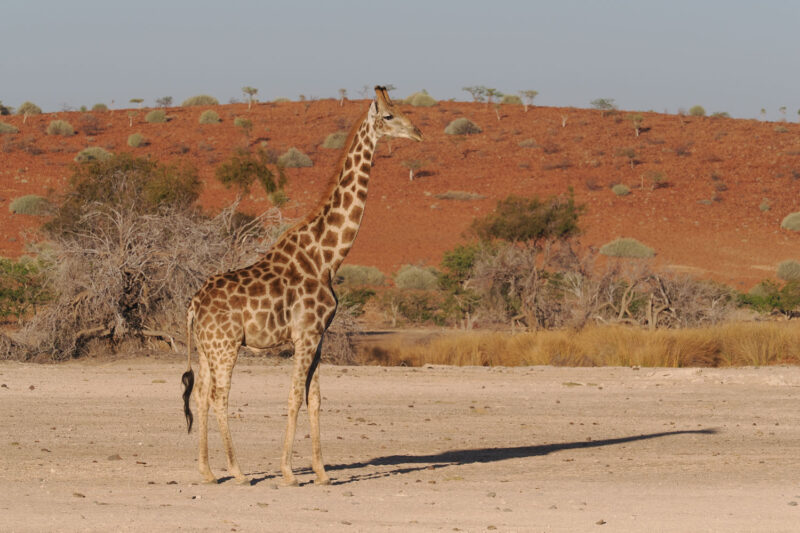

「ボツワナ・キャンプ カラハリ・トランスフロンティア 10日間」にご参加されたT様より、写真とレポートが届きました!

カラハリ・トランスフロンティアへは初めての訪問でした。砂漠のような乾燥地帯なので動物が少ないかと思っていましたが、思いのほか多くの動物に出会えて毎日があっという間でした。ただ昼間は驚くほど暑くて動くと口の中がカラカラになってしまいました。

「ボツワナ・キャンプ カラハリ・トランスフロンティア 10日間」にご参加されたT様より、写真とレポートが届きました!

カラハリ・トランスフロンティアへは初めての訪問でした。砂漠のような乾燥地帯なので動物が少ないかと思っていましたが、思いのほか多くの動物に出会えて毎日があっという間でした。ただ昼間は驚くほど暑くて動くと口の中がカラカラになってしまいました。

11月、ケニアは小雨期と言われる時期を迎えます。春の大雨期程には雨は降らないものの、乾季と比べると、やはり緑の多い青々とした時期となります。そんな緑の季節にマサイ・マラはどんな表情を見せてくれるのでしょうか。『緑の季節のマサイ・マラ 8日間』のレポートです。

まず、今回宿泊するのは保護区に古くからある老舗のロッジです。ロッジの横には小川が流れており、頻繁に野生動物が訪問してきます。滞在中、毎日の様に見られたのが、川に住むワニやカバ、鳥類だとエジプト・ガンです。草食動物ではブッシュバックが水を飲みに来ており、ワニに食べられてしまわないか皆さんひやひやしながら眺めていました。さらに、夜はハイエナの訪問も。その他、ロッジの敷地内でディクディクとマングースも、愛らしい姿で歩き回っていました。

保護区を中心部方面に向かった平原エリアを中心にサファリをする事に。すると程なくして、メスライオン数頭と子供たちのグループが低潅木に隠れる様な形で休憩をしていました。子供たちは寝たり、じゃれたり、お乳を飲んだりと思いのまま。家族に守られ、安心しきっている様子です。

ガイドの提案で、しばらくそこで待機し、ライオンが動き出すのを待つ事に。ガイドのライオンについての説明を聞きながら、待つこと30分…。なかなか動き出しません。ただ、母親がゴロゴロと寝返りを打ち始めました。これは期待できるかも!とそこへ、近くでサイが出たとの情報が入ってきました。ライオンをもっと近くで見たいという思いに駆られながらも、マサイ・マラでも珍しいサイが現れたというのでは、放っておく訳には行きません。一目散に現場へ向かいます。

現場に到着するも、サイははるか彼方。とても追える距離ではありません。しかも低潅木エリアに入ってしまい、姿を消してしまいました。さて、どうする?サイを待つか、それともライオンに戻るか?二者択一を迫られます。二兎を追うもの一兎も得ず、という状況にならない為にも、素早い選択が求められます。

結局、より確率の高そうなライオンを目指すことに。先ほどいた場所まで急ぎ足で戻ろうとハンドルを返したその瞬間。出てきました、サイです。しかもこっち方面へ向かってきます。ガイドはすかさず進路を予測し、サイの前方で車を停め、サイを待ちます。すると、なんということか、映画の様に、サイがこちらに向かって走り出し、我々の真横を通過していきます。この至近距離での撮影はなかなかできません。今日のサファリは終了し、意気揚々とロッジへ引き上げます。

2日目は一部の参加者がバルーンサファリへ。日の出前にロッジを出発し、バルーンの出発地点へ向かいます。後で聞いた話ですが、暗闇の中でなんとオスライオンを発見したとのこと。さらに、バルーンからは動物や虹が綺麗に見られ、大満足のフライトだった様です。バルーンサファリ後はお約束のブッシュ朝食とシャンパンでお祝いです。

朝食後は通常のゲームドライブへ出発です。そして、今日は沢山の大物と遭遇することができました。まずは平原部でチーターの親子。アリ塚の上で、獲物を探します。お昼寝中のオスのライオン。バッファローの巨大な群れ。そして、ゾウのファミリーを至近距離から捉えることができました。なんと2日目にして、ヒョウを除く全てのビッグファイブが見られてしまいました。

午後のサファリは、ここまで行ったらもうターゲットは残る一つ、ヒョウです。ヒョウを探してサファリを続けると、なんと低潅木エリアの手前で一休みするヒョウの姿が。昨日同様、ヒョウが歩いてくる位置を予測し、写真撮影にベストな位置でポジション取りをし、待機。5分、10分、15分。そして30分と時間は経過し、まさにヒョウとの我慢くらべです。1時間を過ぎた頃、寝ぼけ眼のヒョウが周りをキョロキョロ見渡し始めます。そして、ついにお尻をついて座った姿勢となりこっちを凝視しています。動き出すのは間も無くでしょう。こっちに向かって来るか!?

というところで、突然雨がパラツキ始めました。そして、濡れるのを嫌ったか、出てきそうだったヒョウも中に入ってしまいました。これは残念です。もう一息だったのに…。でも、これがサファリです。明日に期待しつつ、ロッジに引き上げます。帰り際、夕日を前にエランドがこちらを眺めていました。

今日はお弁当を持っての終日のゲームドライブです。まずは、昨日見たチーター親子のテリトリーへと進みます。到着し観察を始めると、サバンナの遠方にチーターの頭が一つ顔を出します。そうこうしている内に、頭が2頭、3頭増えていきます。なんと、昨日見た親子のチーターの他に、2頭のオスのチーターがいるではありあせんか。なんでも聞くところに拠ると、タノとボラという有名なチーターの兄弟の様です。元々は5匹のオスライオンの同盟でしたが、一頭また一頭とこの地で命を落とし、今は2頭のみになってしまったとか。詳細はいつかお話したいですね。

チーターの兄弟の観察を終え、サバンナでのサファリを続けます。そして、登場したのが食事中のライオンのプライドでした。獲物は何だかはっきり見えませんが、割と大きな体の草食獣の様です。すでにオスライオンは自分の取り分を取ってその場を離れた様で、残っていたのはメスライオン、おこぼれを狙うハイエナ、ジャッカル、ハゲタカでした。

続いて、進路を西に取り、ヌーの川渡りで有名なマラ川へ向かいます。ヌーがマサイ・マラに滞留する時期ではないので、動物は少なかったのですが、川には沢山のカバやクロコダイルがいました。また、ここではオプションで、レンジャー同行で川沿いを歩くことも可能です。カバの足跡を見たり、家族毎に決まっているという陸への出入り口を見たり、クロコダイルの赤ちゃんを見たり、ウォーキングでないと難しい体験をすることができました。

昼食後は、ケニアのマサイ・マラとタンザニアのセレンゲティを隔てる国境ラインを見にいきました。この先が果てしない平原を意味するセレンゲティに繋がっているのかと思うと、感慨深いものがあります。

今日は朝食をお弁当にし、コーヒー/紅茶だけを飲んで出発です。ロッジを出発して数分というところで、オスとメスのライオンを発見しました。反対側には綺麗な虹が出ており、まさに理想的なサバンナの朝となりました。

そのままサファリを続け、キリンやジャッカル、ハイエナ、ゾウ、トリクイワシを観察しつつ、昨日ライオンが食事をしていたサイトへ移動しました。今日もオスのライオンが昨日とった獲物を引き続き食べていました。その後、大きな木の下で朝食のピクニックです。サバンナで食べるお弁当は絶品です。

この後は川周辺を中心にサファリをしました。クロコダイルとカバの観察。そして、参加者の方からリクエストのあったウッドランドキングフィッシャーをガイドが最終日に発見。無事写真に収めることができました。

午後のサファリは、これまで行っていなかったエリアを中心にサファリをしました。ウォーターバックや不思議な形のソーセージの木などを観察。最後は、保護区が一望できる高台に上がり、壮大な景色を眺めました。目の前に広がるのが、ここ数日自分達が動物を探して走り回ってきたサバンナかと思うと、感慨深いものがあります。

今年の『緑の季節のマサイ・マラ』では、以上の様にたくさんの動物が見られ、ツアーは大盛況のうちに終了しました。乾季の真っ只中と違い、公園全体が少し瑞々しくなるこの時期。動物たちも、緑の季節を少し楽しんでいる様でした。

石原

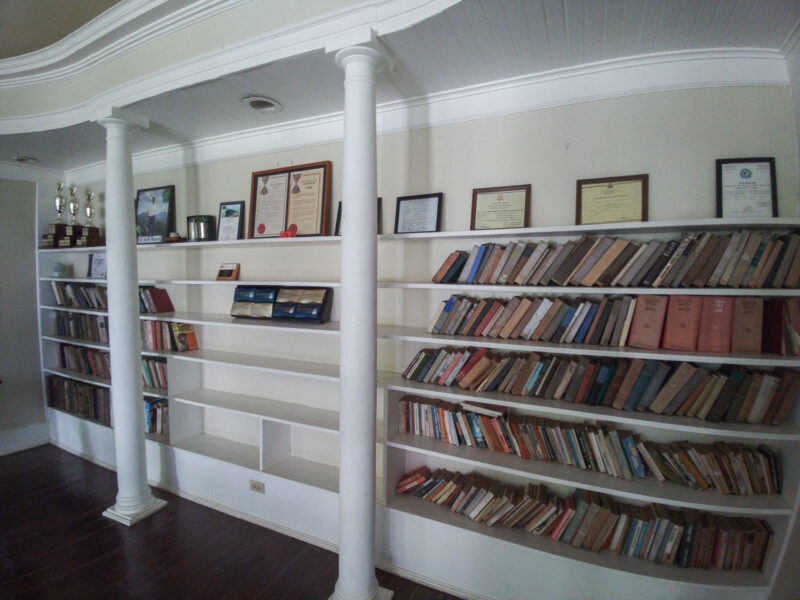

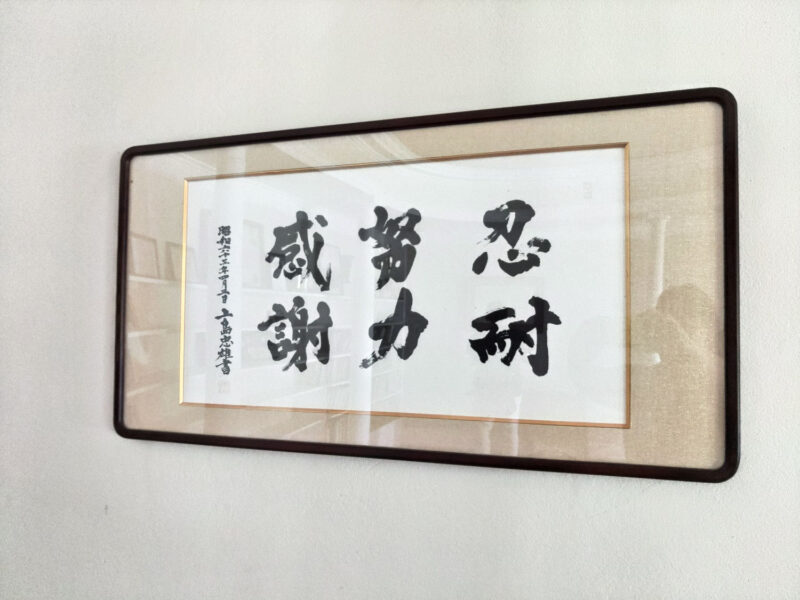

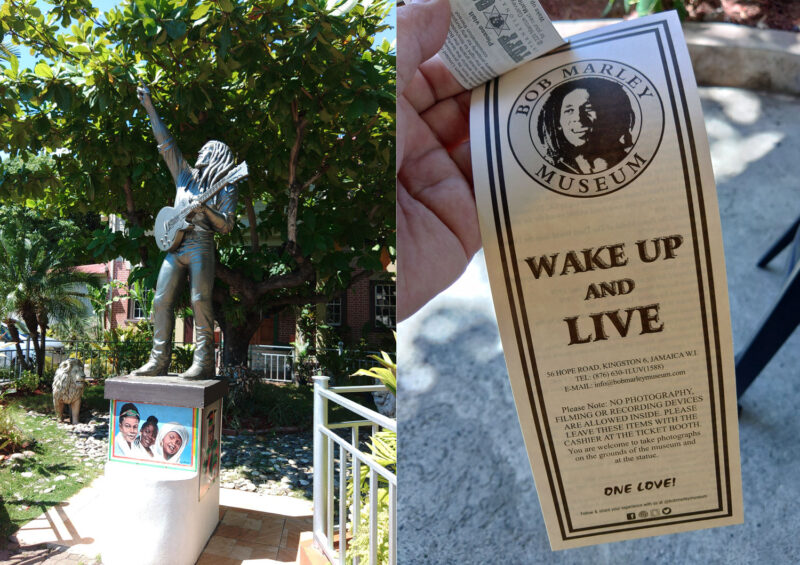

9月30日から10月8日まで、カリブ海の島国ジャマイカへ、サトウキビを原料として作られる「ラム酒」の蒸留所視察のために特別に企画された手配旅行に同行させていただきました。

こちらは一般的なツアーではなく、日本国内で「ラム酒」の輸入、卸売り、お客様への直接販売(バーなどの飲食店で)に携わる有志の皆さんがご参加者のメインで、担当させていただいた私の、古くからの友人でもある東京銀座でラム酒を専門に扱っているバーのマスター(兼、輸入代理業者)からご依頼をいただき、業界から有志を募って実施された手配旅行です。行き先はアフリカではありませんし、目的もある特定の業界の方々をご案内する視察ツアーと、普段の弊社の業務とはかなりかけ離れたものですが、弊社では各スタッフの個人的な趣味や知識、スキルを活かし、一般的な募集型企画旅行ではありませんが、アフリカ以外の地域へのこういった特殊な内容のツアーの手配や添乗業務も行っています。

カリブ海といえばアメリカ経由が一般的ですが、添乗員予定の私がスーダン、イラク、イラン、イエメン、シリアといった国々への渡航歴があるためアメリカ入国のためのESTAを取得できず、かつビザを取得する時間的余裕もなかったため、添乗員としての日本からの同行ではなく、カナダ経由の別ルートでジャマイカに先行、復路は後発して、現地滞在中同行させていただく現地係員的な役割で同行させていただきました。

ラム酒の蒸留所視察を目的としたツアーは、過去2010年にインド洋のモーリシャスとフランス海外県の島レユニオンを訪問先として行いましたが、今回のジャマイカはその第2弾となります。来年9月には前回のツアーの評判が非常によく、ご参加者から話を聞いた業界の他の方々から多くのリクエストをいただいていることもあり、より掘り下げた、ラム酒の製造・輸入・販売に携わる方ではない一般の方でも楽しめそうな、酒造りを切り口としてその土地の文化の深さに触れられるような内容で、2度目のモーリシャス&レユニオンツアーを企画中です。お酒と切っても切れない関係の『料理』を掘り下げ、レユニオンの一般家庭にお邪魔してレユニオン・クレオール料理の調理実演会を開催したり、地元のマルシェで自作の漬けラム(ラム酒にフルーツなどを漬けて香りや風味を足したラム酒)を販売しているお店のマスターに漬けラム作りのワークショップを開いてもらったり、完全なオーガニックで野生のような状態で栽培・収穫されるバニラ農園の作業を体験してみたり、酒づくりの現場を見ることの他に一般的な観光ツアーではまず体験できないコト・モノも盛り込む予定です。お酒の業界に携わる方々が募集の対象のメインとなることは変わりませんので、ホームページ等に掲載しての一般公募は行いませんが、もしインド洋の島国のクレオール文化とお酒造りにご興味がおありで詳細を知りたいという方は担当までご連絡いただければと思います。

道祖神 羽鳥

コロナ禍後の昨年7、8月から、安定・連続してツアー催行できている「ボツワナ・キャンプ オカバンゴからチョベへ 11日間」に、今年も8月3日より8月13日までに同行させていただきました。コロナ禍後、ボツワナでのサファリは5回目ですが、出会えた野生動物と鳥類の種類、数、シーンともに、短期間のサファリではコロナ禍後のツアーで最高の内容となったと思います。ボツワナでのサファリの楽しさ、キャンピング・サファリ楽しさをツアー担当者としても再認識できたサファリになりました。

ツアーの詳細を文章でレポートしますと長くなってしまいますので、ツアー中に出会った野生動物たちの写真をメインに振り返ってみたいと思います。

ボツワナ国内には、国の野生動物公社が管理する国立公園や野生動物保護区の他、地元のコミュニティーが運営管理するローカル・コンセッション、ロッジ等を経営する企業や個人が運営管理するプライベート・コンセッションと、主に3種類の公園・保護区があり、すべて合わせるとボツワナの国土の約6分の1にも及びます。

プライベート・コンセッションは、そこに立地しているロッジ等の宿泊客以外入域できない場合が多いため、弊社では主に個人手配のお客様をそういったコンセッションにお送りし、滞在していただいていますが、ほとんどのプライベート・コンセッションにはキャンプサイトはなく、宿泊先はロッジとなります。

国が運営管理する国立公園や野生動物保護区、及び地元のコミュニティーが運営管理するローカル・コンセッションのエリア内にはパブリック・キャンプサイトとそれ以外のキャンプサイトの2種類のサイトがありますが、キャンプのための設備を備えた四駆レンタカーを借りたりしてセルフドライブで旅する個人旅行者たちが主にこのパブリック・キャンプサイトを利用し、こちらにはシャワーやトイレを備えたサニタリー棟が常設されています。一方、弊社の現地手配会社のようなローカルのサファリ会社は、HATAB(ハタブ=The Hospitality And Tourism Association of Botswana)とBOGA(ボハ=BOtswana Guide Association)をメインとする組合に加盟しており、この組合が運営するキャンプサイトを主に利用しています(例外もあり)。こちらのキャンプサイトには、サイト内の木の幹などに「BOGA CAMP1」等の看板が控えめに掲げられているのみで、水場やシャワー&トイレなどの設備を含め、自然以外一切ありません。ですので、簡易組み立て式のトイレ&シャワーを始め、テーブル、チェア、ダイニングテント、お客様及びガイドを含めたクルー&添乗員用のテント、照明、食器類や調理器具、食材とポリタンクに汲んだ水等、キャンプに必要な装備の一切合切を持ち込んでキャンプを行います。HATABもBOGAも公園・保護区内のあちこちにいくつものキャンプサイトを持っており、予約の際どのキャンプサイト利用でアサインされるかは運営している組合側が決めますので、毎回毎回全く同じキャンプサイトを利用するということはほぼありません。サイトによってロケーションや周囲の自然環境は異なりますので、毎年ツアーにご参加されたとしても毎回異なるサイトとそれを取り巻く自然の中での滞在を楽しめますので、飽きることがありません。

また、ボツワナでのサファリ、特にいくつかの国立公園や保護区を組み合わせて訪問し、ロッジにお泊りになる内容の場合、点と点を軽飛行機の空路移動で結んでの移動となり、車をチャーターして陸路移動をすることはほぼありませんし、それを請け負うローカルのサファリ会社もほぼありません。陸路でいくつもの公園・保護区をまたいだサファリができるのは、キャンピング・サファリ・ツアーをメインに取り扱う会社ならではで、コストもロッジ泊&空路移動の場合よりある程度安く抑えられます。弊社の場合は、スタッフ一同「キャンピングでのサファリこそサファリの原点」と思っており、何より純粋に楽しく、自然をより身近に感じて満喫できるからこそ、一定の人数のご参加者を募って、添乗員同行で行うボツワナへの募集型企画旅行はキャンプツアーをメインに企画・実施させていただいています。

この夏の定番コース「ボツワナ・キャンプ オカバンゴからチョベへ 11日間」の他に、8月後半から9月に行う19日間の長期のもの、ゴールデンウィークや9月の連休を絡めたもの、年末年始に異なるエリアで行うものと、異なる行き先、滞在日数の異なるツアーをいくつもご用意していますので、まだボツワナでのキャンピング・サファリ・ツアー未体験の方は、是非ご参加をご検討ください。とはいえ、ほぼすべてのツアーがサファリカー1台を利用する6名様限定のツアーとなっていますので、ツアーが発表されましたら、お早めに申し込み手続きをしていただくことをお勧めします。

道祖神 羽鳥

ご報告が遅くなりましたが、5月30日より6月29日まで、コロナ禍を挟んで3年越しに今年実現した「南部アフリカ オーバーランド 31日間」に同行させていただきました。アフリカ旅行を専門とする弊社のツアーラインアップを代表するツアーで、かつ弊社の旅作りの原点のようなツアーです。

新型コロナウイルスの流行により、満員御礼となっていたツアーが実施不可能、キャンセルとなったのが2020年。今年2023年までの3年の間に、ご都合が悪くなり参加を見送られた方もいらっしゃいましたが、ほとんどのご参加者の皆様には3年間じっと我慢してお待ちいただき、担当者としては感謝しかありません。3年を経てのツアーでしたので、現地スタッフを含め、今回訪問・通過した国々の、ツアーに関わったほぼすべての人々が再び弊社のオーバーランドツアーが戻ってきたことを心から喜んでくれていました。

コロナ禍3年を経たといっても、実際のところ現地の様子はほとんど変わらず、以前のツアーと同様に期待通りのものを見て、聞いて、体験してくることができました。大きく変わっていたのは、ツアーで利用したトラックくらいでしょうか?前回のツアーの際は旅の後半から少しずつ調子が悪くなり、ゴールのケープタウンの一歩手前のスプリングボックの街付近で完全な故障により走れなくなってしまい、別の車を手配してケープタウンまでたどり着きましたが、そのトラックに替えて新型トラックに一新し(とはいえ改造車ですので、ベースは新車ではありませんが)、車輛面では全くトラブルなくビクトリア・フォールズからケープタウンまでの約5200kmを走り抜くことができました。ツアーの時期も酷暑の10月から比較的気候が穏やかな5~6月に変更したため、(体力勝負なところは大きく変わりませんが)比較的楽にツアーを進めることができたのも大きかったかと思います。

31日間の長丁場ですので文章での詳細なご報告は割愛しますが、ツアー中の様子を写真で振り返ることで、レポートに替えたいと思います。

44:

のっぴきならない理由でツアーの途中で離団された方や、後半体調を崩されてケープタウンの病院に入院された方もおられ、やはり長期間の少々ハードな旅ということもあってか、全員無事で何事もなく終了というわけにはいきませんでしたが、何とか今年のツアーもゴールまでたどり着けたのはご参加の皆様と献身的にサポートしてくれた現地スタッフの3人のおかげと感謝しております。2024年も内容は全く変えず(往復の航空会社と経由地は変更となりましたが)ツアーは企画しており、既に多数のお申込みをいただき、満員御礼となっております。このオーバーランドツアーは弊社のフラッグシップとなるツアーですので、状況が許す限り企画を続けていきますが、為替レートの影響もあり年々ツアー代金は上がっていますので、ご興味がおありの方はツアー代金がものすごく高くなる前に是非ご参加をご検討ください。

道祖神 羽鳥