ノーベル物理学賞の湯川秀樹という偉大な存在に憧れ、京都大学理学部に入学。物理にも宇宙にも興味はあったが、山スキーで出会ったサルがきっかけで、ゴリラの道へ。今回は、ゴリラを愛し、現地の人々とともに研究・保護活動を続けるゴリラ研究の第一人者、京都大学総長の山極寿一さんにお話を伺った。

「雪の上のサル」を観る人

高校時代は、学生紛争の時代でした。ほとんど授業もなく、本を読んだり映画を観たり、友達と「人間とは何か」なんてペダンチックな議論ばかりで結局何もわからない。そんな状況がイヤで、大学はとにかく東京から離れたかった。調べているうちに京都大学、特に理学部は留年制がなく、卒業までどんな単位の取り方をしてもいいので、自分の可能性を試せると思いました。

もともとスポーツが好きだったので、入学後はスキー部に入ってクロスカントリーを始めました。当初は物理や宇宙に興味があり、ゴリラなんて一切考えていなかったし、人類学も知らなかった(笑)。ところが二年の終わり頃、志賀高原のヒュッテで練習をしていたら、雪の上で双眼鏡を構えてサルを観ている人がいたんです。何をしているんだろうと思って話しかけると、理学部の先輩だった。理学部にサルを研究するところがあるんだって、驚きましたね。それで興味を持ち、伊谷純一郎先生を訪ねたのがすべての始まりです。古本屋で買った伊谷先生の『ゴリラとピグミーの森』には感動しました。子どもの頃から探検にも興味があったので、アフリカが一気に近づきました。理学部は頭を使う学問ですが、体を使う学問っていうのも面白いと思いましたね。

当時の研究室の対象は、チンパンジーと1972年に調査を始めたコンゴ民主共和国(旧ザイール)のボノボでした。伊谷さん自身が1960年にゴリラの調査を断念していたんです。コンゴは独立紛争が続き、ゴリラの研究には時間がかかるため紛争の合間では何もできず、チンパンジーになったという事情があります。日本では、ゴリラはすでに見捨てられた類人猿で、僕の卒業研究も志賀高原のニホンザルでした。

とはいえ、高校時代から「人間とは何か」なんて考えていたくらいですから、人間を知りたいという気持ちも強かったですね。人間の起源、家族の起源を調べるなら、家族的な要素を持たないチンパンジーよりは、ゴリラを調べた方が可能性があると思ったし、アフリカの人間社会にも興味がありました。日本にゴリラの研究者はいないし、欧米の研究者には日本人的な家族の起源を調べようという発想はなかったから、全く違うモチベーションで研究テーマにできると考えました。

キンシャサに捨てられて

初めて行ったアフリカは、1978年のコンゴ民主共和国でした。ゴリラの研究者は僕ひとりだったのでボノボ隊に付いて行き、キンシャサで別れました。うちの研究室のフィールドワークは「捨て子の方針」と言われ、初めての人は先輩か指導教員が現地まで同行するが、その後は自力で研究する。僕の場合はキンシャサで捨てられて、現地までも連れて行ってもらえなかった(笑)。当時、世界最悪と言われる国内線で、どこに行くのかわからない。オーバーブッキングが多いため、搭乗アナウンスがあるとみんな走る。僕も荷物を持って走って、近くの人に「ブカブ? ゴマ?」とか訊いて乗り込む。それでも飛ぶとは限らないし、大変な時代でした。一人で千数百キロ東に戻り、国立公園を訪ねて公園長に直談判。それが、ヒガシローランドゴリラが生息するカフジ国立公園でした。

ゴリラの研究は、公園のトラッカーたちと毎晩酒を飲んで、信頼関係を築くところから始めました。ピグミーのトラッカーを味方につけて、調査許可をもらう。それから三人のトラッカーに連れられてキャンプしながら二週間、森を歩き回りました。ゴリラの痕跡をたどりながら山を登って、公園の感触をつかむ作業です。その後、近くに家を借りてトラッカーたちの話を聞きながら、少しずつゴリラに慣れていきました。

公園長のベルギー人は、現地の女性と結婚してザイール化した人でした。ゴリラ観光をやるためにゴリラを人に慣れさせる「人付け」をして、当時二つのグループが慣れ始めていました。僕は、観光客と一緒にゴリラのところまで行って、そのあと残って観察する。観光客が行けないところに移動した場合は、トラッカーと一緒にテントを持って移動してゴリラを独占することができました。まだ慣れてないから、ずいぶん怒られましたよ(笑)。

九カ月間、多くのことを学びました。研究するためにはゴリラを人付けする必要があるし、ピグミーのトラッカーや公園のレンジャー、地元の人々と付き合うことも学んだ。トラッカーたちと話すためにスワヒリ語も勉強しました。カルチャーショックは全くなくて、食事も生活も人付き合いも、いろんな体験ができて面白かったですね。

師匠はダイアン・フォッシー

僕はドクターになってからゴリラを始めたので、学位論文を書くためにはあまり時間がありませんでした。カフジに一回行ったくらいで論文は書けない。一人だし、まだ学生だから予算も取れない。結局、伊谷先生の計らいで、博士課程を中退して日本学術振興会の駐在員としてナイロビに赴任しました。「ナイロビに駐在して、あとは自費でやれ!」というわけです。当時、ルワンダのカリソケ研究センターにはマウンテンゴリラの研究者として知られるダイアン・フォッシーがいました。映画『愛は霧のかなたに』でシガニー・ウィーバーが演じた人物です。彼女がナイロビに来るのを待ち構えて会わせてもらいました。個性の強い人で、研究者嫌いでも有名。「ゴリラの声を出してみろ」とテストされて、かなり違ったと思いますがOKをいただきました(笑)。カフジで苦労してヒガシローランドゴリラの調査をしていたから、面白そうだと思ってくれたんでしょう。僕のフィールドワークの師匠は、ダイアン・フォッシーになりました。

1980年、ルワンダのヴィルンガ山地に初めて足を踏み入れて、マウンテンゴリラと対面しました。彼女はゴリラの行動を自分が真似て、ゴリラに近づいていく。声も行動も真似ることで、時間をかけてゴリラと信頼関係を築いていきます。僕も彼女の指導のもとでゴリラを観察しているときは、ゴリラと一緒に行動して、自分の方がゴリラのペットになっていました。だから彼らの自然な行動を記録できたんだと思います。

「発見」は、ある日突然

僕の座右の銘は「ゴリラのように泰然自若」なんです。サルもチンパンジーも人間を超えているとは思えませんが、ゴリラは人間を超えている。人間より高尚という印象があります。一番いい例を挙げると、「ゴリラは人間をペットにできるけど、人間はゴリラをペットにできない」。ヴィルンガの森で、ゴリラはペットのような感覚で僕を森の中にいさせてくれました。包容力が高いから、僕がいても全く緊張がなく、人とゴリラの境界がなくなる。この距離感のなさは、野生の動物ではありえないですよね。どの人間が大丈夫か、ゴリラにはわかるんです。

もう一つ、ゴリラの魅力は負けず嫌いなところ。負けないためには、勝敗をつけるのではなく、対等に引き分ける。勝つためには相手を負かせ続けなければいけないから、どんどん孤独になっていく。勝つ論理と負けない論理は、全く違うということを学びました。研究者には、「気付き」が求められます。常に彼らの行動を観察しながら、他の対象と比較して、頭の中で質問を作っていく。僕はニホンザルを知っているから比較しやすいし、その比較の中に人間を入れれば、三角測量ができるから面白い。人間はサルでもゴリラでもないが、似たところがある。そこから人間という輪郭が見えてきます。

こうして現場で地道な作業を続けていると、ある日、目の前で「えっ!?」という不思議な事象が起こる。それが「発見」。例えば、ある日ゴリラが僕の顔をずっと見ているので威嚇だと思い、顔を伏せた。ニホンザルが相手の顔を見るのは威嚇だからです。でもゴリラはさらに僕の顔に自分の顔を近づけてくる。僕はそらす。ゴリラは執拗にのぞき込む。「えっ! 何だろう?」。ゴリラは僕が顔をそらしたことに憤慨してドラミングという行動に出た。「威嚇じゃなかった!」。これが発見。ゴリラの挨拶だったんです。僕は「のぞき込み行動」と名付けました。一緒に過ごしていると、「仲裁行動」「和解行動」「交尾の誘い」「遊びの誘い」など、行動の意味がいろいろわかってきます。「発見」は現場にいればできるものではありませんが、いなければ絶対にできません。

研究も保護も現地の人たちと

ダイアン・フォッシーは、ゴリラを研究するなら保護にも力を注ぐべきと考えていました。少女のような心を持った人で、自分が愛していたゴリラを殺されたため、密猟者に並々ならぬ敵意を抱いていました。礼儀をわきまえない欧米の研究者や、動物に罠をかける地元の人々、ピグミーのトラッカーさえも信じられなくなっていった。やがてゴリラの保護から逸脱し、過激な行動で密猟者を取り締まったために報復を受けるという悲劇が起こってしまいました。

僕はこの事件から多くを学び、教訓を二つ得ました。一つは現地の研究者と一緒に仕事をすること。もう一つは現地の人とゴリラの保護のための組織を作ることです。

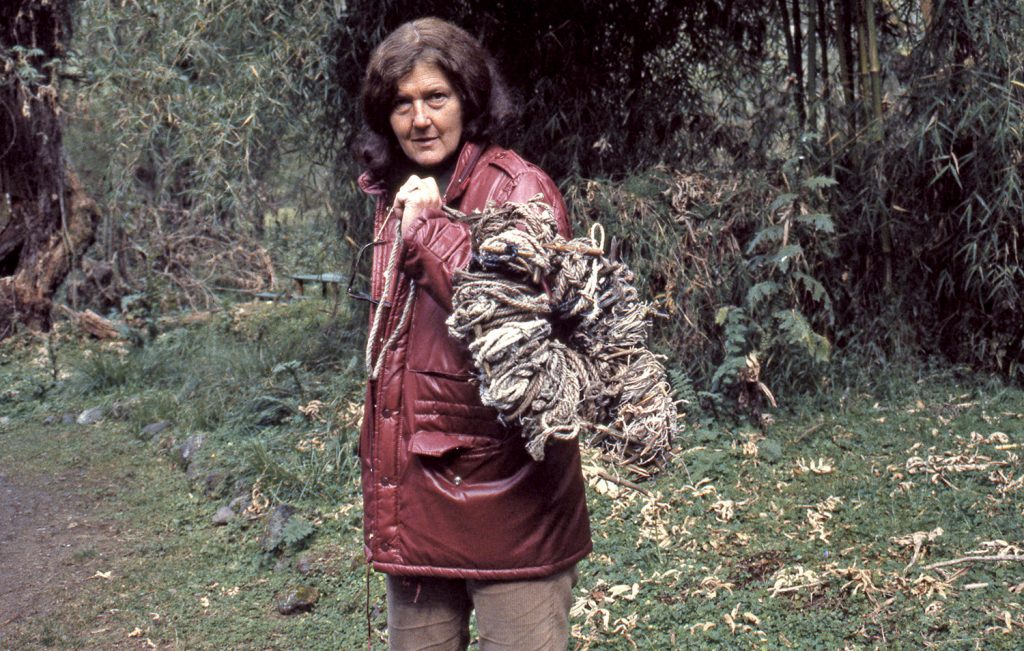

1986年、初めて科研費の代表者になり、チンパンジーとゴリラが一緒に暮らすカフジに戻りました。植物生態、サル、チンパンジー、ゴリラの総合調査を行うためです。その後も内乱状態が続くコンゴで、現地の優秀な研究者であるバサボセ・カニュニを中心とした十数人のスタッフとともに基地を維持し、二人で論文を書くことで世界の研究者たちにカフジでの研究をアピールしてきました。内戦が激化し、学生を送り込めなくなってからは、ガボンのムカラバにもう一つの新しい調査地を求め、ニシローランドゴリラの研究を始めました。私は通年で滞在できないため、教務補佐員の安藤智恵子さんに現地に張り付いてもらいました。そして学生たちと協力しながら、パパジャンティ率いる22頭という大きな集団の人付けに成功。欧米の研究者も成しえなかった快挙です。

もう一方の教訓では、カフジのツアーガイドをしている地元のジョン・カヘークワと1992年に「ポレポレファウンデーション(ポポフ基金)」を設立しました。僕自身は保護活動のためにゴリラを研究してきたわけではありません。これまで接してきたゴリラたちから得た認識を現地の人たちと共有し、現地の人たちにゴリラと一緒に生きるという気持ちになってほしいと思っています。それが僕の考えるゴリラの保護。だから、地元の人たちが中心になって、保護・保全の活動を担い、ツアーガイド、ツアーキューレターをやってもらう。ゴリラの人付けにも地元の人たちを巻き込んで、一緒に森のことを知ってもらいます。ダイアン・フォッシーの事件がなければ、これほど一生懸命に保護活動をしなかったかもしれませんね。

エコツーリズムも実現間近

観光客がゴリラを観察するときのコツは、決してゴリラより速く動かないこと。サルやチンパンジーに比べると、ゴリラは何もしない。じっとしています。でも、その目線の先に何があるのかを体のしぐさに注目しながら、よく観てください。例えばゴリラ同士が出会っても、じっとしている。その間の取り方がすごく長く、ゴリラは頭の中で何かシミュレーションしながら、相手の反応を待っている。そして、行動に移ったときは目的に向かってまっしぐら。そういった状況をゴリラの身になって考えると、彼らの視線の置き方とか行動が見えてくると思います。

ゴリラと同じ目線で歩いて、ゴリラがつかんだものをつかんでみる。ゴリラの周りにある環境を自分も味わい、ゴリラが寝ころんでいるところに寝ころんでみる。そうすれば彼らの世界観がわかってくるでしょう。そして、ほんの瞬間でもゴリラがこちらに注目してくれたら、その一瞬を大事にすること。その時、ゴリラの目の中に何が起きるか。好奇心いっぱいのゴリラの目は金色に輝きますよ。

最近では、ガボンとルワンダも飛行機で行けるようになりました。ローランドゴリラとマウンテンゴリラを一緒に観るツアーも可能です。ガボンのムカラバ国立公園もようやく形になってきたので、エコツーリズム化も考えています。そんなに時間はかからないと思いますので、道祖神のお客さんも期待していてください。

写真提供:山極 寿一さん

著書紹介

山極寿一さん 1952年、東京都生まれ。1975年、京都大学理学部卒業。1980年、京都大学大学院理学研究科博士課程退学。ルワンダ・カリソケ研究センター、日本モンキーセンター、京都大学霊長類研究所、同大学院理学研究科教授を経て、現在は京都大学総長、理学博士。40年にわたり、野生のニホンザルやチンパンジー、ゴリラの行動の研究を続けている。『ゴリラは語る』『家族進化論』『「サル化」する人間社会』など著書多数。