南スーダンがついに独立しましたね。北スーダンとの問題、南スーダン内での対立と、これからの道のりも厳しそうな感じがありますが、何はともあれ、独立出来たことは喜ばしいことでしょう。いきすぐは治安面とか不安材料があるのかも知れませんが(何も無いとしても外にいる人の心理的に)、道祖神で独立記念ツアーを出したり、独立したから行きたいというお客さんが来るのだろうと、遠い南アフリカから想像しています。後は西サハラの独立(?)これもまだ難しそうだし、方や独立している時に、ソマリアはグチャグチャになったまま。アフリカ全体を統一という動きもあった(ある)のですが、その道のりは遥かに長そうですね。

ヨハネスブルグ市内に大きなモスク建設中

今急に建設が始まった訳ではなく、前から建設中なのですが、ヨハネスブルグ市内に大きめのモスクが2軒出来ます。1軒は工業団地があるミッドランド近くで、もう1軒は市内を縦に突っ切る高速道路M1沿い(サントンより南)で、どちらも経済的に重要な場所です。南アフリカのムスリム人口が増えているという話は聞きませんが、経済面で重要な層のインド系はムスリムが多く、外国人ビジネスマンも多いので、インド人居住区、旧市街ではない、比較的新しい場所でのムスリム人口が増加して、新しいモスクを建てる必要が生じたのかもしれません。

7/2-7/3 道祖神・週末登山隊第2弾!尾瀬トレッキング夜行1泊2日

7/1の深夜から7/3にかけて、道祖神・週末登山隊の国内登山旅行を行いました。

目的地は日本百景のひとつ・尾瀬。

初日は、尾瀬ヶ原の湿原地帯を歩き、翌日は標高2,228mの至仏山に登る

1泊2日のトレッキング旅行です。

まずは、早朝に出発口の鳩待峠に集合。

緑の深い林道を歩きます。朝の緑がとても気持ち良く、

寝起きの体にもぐんぐん力が湧いてきます。

道の途中には、こんな標識と鈴も!

クマに出会いませんように!!

溢れる尾瀬の大自然が、目に飛び込んできます。

尾瀬の名物・水芭蕉はもう終わりかけていましたが、

それを差し引いても余りある植生の豊かさ、美しさは絶品。

林道を抜けると、いよいよ尾瀬ヶ原。

後ろに聳えるのは、明日の目標・至仏山。

頂上付近に雪が残っているのを見て、気合いを入れ直します。

尾瀬ヶ原は広大な湿原地帯ですので、木道を外れると

実は、けっこうな深さのある湿地帯なのです。

ですが、この尾瀬ヶ原は標高1,400mあります。

この高さにこんな広大な沼地がある事が驚きですが、そんな特殊な地形が

そうさせているのでしょうか、本当に草花も色取り取りです。

特に、透き通った沼地の水の美しさ!

前方に見える燧ヶ岳が鏡に映ったようです。

今日の目的地は、この尾瀬ヶ原の水が流れ出る三条ノ滝。

滝までは、アップダウンの激しい山道を行きます。

翌日の至仏山に向けて、いい肩慣らしになったのではないでしょうか。

昼食の時間を除いて、約8時間強。

今日の宿泊場所・第二長蔵小屋に到着です。

たっぷり食事を取って、夜は大勢で日本酒を酌み交わしながら、山の話やアフリカの話、

話題は尽きません。。

さて、たっぷり眠った後は、早めの朝ご飯を済ませ、

いよいよ至仏山のトレッキングへと向かいます。

登る高さは、標高差で約800mちょっとですが、

殆ど直登で登っていくのでなかなかにハードです。

まずは、樹林帯をひたすら登っていきます。

休み休みながらも、頑張ってどんどん高度を上げて行きます。

森林限界を超えてしばらく、背後に尾瀬ヶ原が広がっています。

ずいぶんな高度まで上がってきました。

雲も晴れて眼下に広がる尾瀬は絶景。

疲れも吹き飛びます。

頂上までもう少し!

さあ、頑張ろう !!

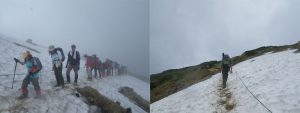

頂上が近付くと、またガスが出て来ました。

雲の中、雪渓を一列になって歩きます。

足を滑らさないように気を付けて、一歩、一歩。

頂上に到着!

標高2,228mを登り切りました。

いやあ、皆さん良く頑張りました!

この苦労した分だけ、かえってくる達成感が山登りの醍醐味です。

この後は、ゆっくり時間をかけて下山します。

週末登山隊の2回目にしては、少々ハードだったかもしれませんが

再び鳩待峠に戻った皆さんの顔は、とっても充実していたように思います。

皆さん、2日間お疲れ様でした!

そして、大勢のお客様のご参加、本当にありがとうございました!

道祖神・週末登山隊では、年3回の国内登山を通して、スタッフとお客様との交流の場、

お客様同士の情報交換の場を、共に旅行する事で作っています。

次回の国内登山は10月上旬を予定しています。

是非、再び日本のどこかの山で皆さんにお会い出来るのを楽しみにしています。

2010.12.23発 キリマンジャロ登山 マラング・ルート 10日間 後編

登山4日目、日付の変わる深夜に、いよいよ山頂アタックです。小屋を一歩出ると、ヘッドライトを頼らなければ前後1メートルも確認出来ない暗闇の中。厚く雲がかかっているのか、星も月も見えない漆黒の世界でした。現地のガイドさんの指示にも、皆さん無言で頷くのみ。高まる緊張感が心地よくもあります。ガイド4人が前後をしっかりと固めてくれ、一列になって、心の中で「ポレポレ(ゆっくり)」を呪文のように唱えながら、山頂を目指します。歩き始めて10分くらいでしょうか、パラパラと雪がチラつき始め、「…困ったな」なんて思うのも束の間、アッという間に勢いを増してみぞれ雪が打ちつけてきます。全身の防寒具を再度チェックして、吹雪の中、一固まりになって、じりじりと歩を進めて行きます。30分ほど歩いては立ち止まって休憩を繰り返し、少しずつ前進していきます。途中にあるハンスマイヤー洞窟で、雪を避けてしばしの休憩と装備の再点検。ここからがさらに急登です。まだまだ先は長い。

体に雪を積もらせながら、何時間歩いた事でしょうか、一固まりだったチームもペースに応じて幾つかに別れ、それぞれのグループを現地のガイドさん達が手早くフォローしてくれます。昨日までは軽口を叩きながら飄々と登っていた彼らも、さすがに真剣な顔つきをしていますが、目が合うとニコッと笑って「ポレポレ(ゆっくり)」と肩を叩いてくれます。永遠に続くのかと思う暗闇の世界の中、一歩一歩に集中して歩いていると、ついつい時間の感覚を見失いつつあります。ふと息をついた時に、強烈な日の光を背中に感じました。背後のマウェンジ峰の向こうから、ついに太陽が姿を現します。

気がつけば、雪も止み、山頂の姿も視界の端に捉える事が出来ます。あと一息、現金なもので終わりが見え始めると途端に元気が湧いてきます。僅かに残った体力を振り絞って雪渓を踏みしめる。

歩き始めて約7時間、ずいぶんとスローペースになってしまいましたが、1人も欠ける事なく、ギルマンズ・ポイントを落としました。標高5,681m、最後の力を振り絞ってガッツポーズ!!燦々と輝くアフリカ最高峰の太陽は、キリマンジャロからのご褒美です。

さて、ここで一旦ツアー全体としての目標は達成です。ここからは、現地のガイド判断を仰ぎつつ、1人ずつの意志を確認して、下山をするチームと、山頂ウフル・ピークを目指すチームの二手に分かれます。ギルマンズ・ポイント~ウフル・ピークまで、高度にすれば200m足らずですが、標高6,000m近い世界での200mは、なかなかに辛い道のりでした。僅かに残る体力・気力を絞り出して進みます。

澄み渡る紺碧の空の下、突如として襲いかかる睡魔と闘いながら、一歩一歩足を踏み出します。一体どれだけの時間歩いたのか、或いはまだ5分も歩いていないのか、ふと気を抜くと時間の感覚さえも朧になってしまいそうになりますが、疲労した肉体と精神の両方に喝を入れながら、前へ。前へ。一体、自分はこんなところで何をしてるんだろう?形にならない自問自答が、頭の中をぐるぐると漂います。永遠に続くかと思われた最後の坂を登り終え、さすがにきつい!、と腰を下ろして休もうとした時、目の前にひっそりと看板が一つ立っていました。

ついに山頂です!嬉しさは格別。感無量。ウフル・ピークのウフルとは、スワヒリ語で「自由」「独立」を意味します。今自分が立っている場所は、アフリカ大陸で最も高い場所なのです。なかなか、ここまでの達成感は人生にそう何度もありません。暫しの間、感動の余韻に浸りたいところですが、この日のうちにホロンボ・ハットまで下ってしまなくてはいけません。まだまだ気を抜くわけにはいかないのです。もはや力の残っていない体に檄を飛ばし、踵をかえしてギルマンズ・ポイントへと戻ります。帰路、右手に聳えるのは圧巻の大氷河。

さて、この山頂からホロンボ・ハット迄の帰路こそが、この山行で一番辛い箇所です。登頂を達成し、張っていた気力が緩んでしまいがちですが、標高差2,000mを降り、約5~6時間を歩き続けなくてはいけません。途中、何度も登っていく登山客達と「おめでとう!」「GOOD LUCK!」と、互いに言葉を交わします。日も暮れる頃、ようやくホロンボ・ハットに辿り着きました。まだ翌日の下山も残っていますが、今夜ばかりは緊張からも解放されてゆっくりと眠りにつきます。

翌日は、いよいよ足取りも軽快。マンダラ・ハットも通り抜け、一路ゲートへと進みます。天候も快晴が広がり、皆さん達成感に満ちた笑顔が広がります。ついつい後ろを振り返っては、遥か後方に聳える山頂のキボ峰を眺めて、頬が緩んでしまいます。2日間の直射日光に焼かれたせいで、既に鼻の頭が剥がれかけていますが、ヒリヒリと顔が痛む事すら嬉しくもあります。

さて、マラングゲートで無事に全員の手続きを終え、その後はゲートの地区にあるホテルの食堂で昼食です。ただ、勿論お腹も減っていますが、食事よりも何よりも、ビール片手に『乾杯!』

この瞬間の為に、4泊5日の登山を経て来たようなものです。食後は、ガイドやポーター、コック達、全員がそろった現地スタッフと1人ずつ別れの挨拶です。全員でキリマンジャロの歌を合唱。嬉しいサプライズです。

初日にも宿泊したアルーシャの街を経て、再び入口となったケニアの首都ナイロビを目指します。気がつけば、長いようであっという間だったキリマンジャロ登山。ですが、確かに標高6,000m近い山を踏破したのです。新年の初めから大きな目的を達成した皆さん、今年の目標はなかなか設定が難しいかもしれません。老若男女、年代も性別も関係なく素晴らしいチームワークで事を成し遂げた、日本からのツアーメンバー。また、経験豊富な山屋から初心者の方まで、色とりどりのメンバーを完璧にサポートしてくれた現地のガイドさんやポーターさん達。素晴らしい仕事ぶりでした。これから、キリマンジャロ登山に挑戦しようというアナタも、現地ではキリマンジャロ屈指の、頼れる山男達が出迎えてくれます。

弊社では、キリマンジャロ登山のツアーに関して、今回ご紹介した

『キリマンジャロ登山・マラングルート 10日間』

『マチャメルートで登る!キリマンジャロ登山とサファリ14日間』

の2つのツアーをご用意しております。

2011年のシーズンも、いよいよこれからが本番です。

是非、アフリカ最高峰、今年はチャレンジしてみてください!

生野

人間の原点を捜す旅~ハッザとの出会い~

2011年6月13日発、タンザニアの狩猟の民、ハッザの村に滞在された生井貞行様からのレポートです。弊社のツアー「タンザニア・狩猟民“ハッザ”と歩く大地溝帯 10日間」のアレンジで、ハッザの村に長めに滞在されたオリジナルのプランです。

出会い

ブッシュが広がる乾燥したサバンナにはアカシアがよく似合う。照り付ける太陽の下、風が吹くたびに細かい砂が舞い上がる。ここはタンザニア・エヤシ湖の畔。ガイドのバッガーが口笛を吹く。それに応える口笛がどこからともなく風にのって聞こえてくる。音はすれども姿は見えない。バッガーが指をさした方向を見た。そこにはただブッシュがひろがっているだけ。そこに向かって歩くバッガーの後を追いブッシュの中へ入っていく。すると突然草木の陰に母と子が座っていた(写真1)。ハッザである。近くのブッシュの陰には男性たちがいた。狩で使う弓と矢の調整をしていた(写真2)。住居は枝を絡ませた骨組みに草をかぶせたものであった(写真3)。私はハッザとの出会いにまず衝撃を受け、そして感動した。

ハッザ民族とは

ハッザの人々はアフリカ西部大地溝帯にあるタンザニアのエヤシ湖周辺に昔から暮らしてきた。今は1000人ほどがここで生活している。その四分の一の人が今でも狩猟・採集生活を営んでいる。農耕はせず、家畜も飼わず、定住する家も持たない。また家財道具は鍋、水を入れる容器(写真4)などと狩猟のための弓や矢、斧、ナイフ(写真5)であり、生活する上での必要最小限な物だけである。男性たちは夜明けと黄昏時の二回、狩猟に出る。また蜂蜜の採集も男性たちの役割である。女性たちはバオバブの木の実の採集や根菜類の掘り出しそして水汲みが主な役割となっている。食べ物は一日に二回、食べるだけの量しか獲らず、皆で分け合う。ハッザは居住地を転々と移す。乾季は草原に居を構え、雨季には高台に居を移す。いっしょに暮らすのは家族や友人など、ゆるやかな絆で結ばれた集団であり、多くて30人程度である。自然とともに生きるハッザ。ハッザと自然との関わりを知りたくて旅に出た。

参考文献「National Geographic 2009年12月号」

水汲み

ハッザの女性たちと水汲みに出かけた。鍋とポリバケツを持ち、水場に向かって炎天下の中、歩いた。女性たちは世間話をしながら楽しそうに歩く(写真6)。居住地を出てから30分ほど歩いたら、バライ川についた。水は流れていない。水の無い川を上流に15分ほど歩く。本流と支流の合流点と思える場所に着いた。女性たちはそこに座り込み、水の無い川底を掘り始めた。しばらくしたら水が湧いてきた。水をすくい鍋やポリバケツに入れていく。1時間ほどで満タンとなった(写真7)。容器から水がこぼれないように草でふたをして頭の上にのせて帰途についた。四人合わせて20リットルの水が確保できた。水汲みは朝夕二回行われる。一回の水汲みにかかる時間は3時間30分ほどである。バオバブの木が繁るブッシュを満タンの水を入れた容器を頭の上にのせてゆっくりとハッザの女性たちは歩く(写真8)。ブッシュの草原に「ポレポレ」の詩が流れる。

蜂蜜取り

カヌゥアという木に蜂は巣をつくり、蜜をためる。事前に木の幹に穴をあけ、蜂が巣をつくりやすいように細工をしておく。そしてしばらくしてからできた蜂蜜を採取するのである。ハッザにとって蜂蜜は貴重な栄養源である。また婚礼の際に、蜂蜜を女性方に贈るのがしきたりである。ハッザは母系制社会を基礎とした婿入り婚である。シャクワが蜂蜜取りに連れて行ってくれた。シャクワは5家族11人のグループの首長である。山の斜面を下草をかきわきながらすすんだ。シャクワにはカヌゥアが植わっている場所は分かっている。そのため簡単にカヌゥアを見つけることができた。斧を手にかざし木を切り始めた(写真9)。そして蜂蜜を手に入れた(写真10)。シャクワは採集した蜂蜜を木の皮にのせ私にさしだし「なめてみるか」とすすめた。私は「No thank you.」と答えた。行きずりの旅人がハッザの貴重な嗜好品を消費するわけにはいかない。

根菜取り

岩山に住むハッザを訪問した。グループ名は長老の名が付けられ、マンボスという。6家族11人が居住している。ハッザの間では乾季には岩山から草原に移動するのが一般的であるのに、このグループは岩山に住んでいる。その理由を尋ねたら、食料が獲れるとのことであった。軽く納得した。テッタとクリック、テヌーが根菜取りに連れて行ってくれた。根菜はハッザの言葉でシュムクワという。居住地から5分程歩いた。ブッシュの根元を三人が木の棒で掘り始めた(写真11)。根元をよく見たらツルがのびていた。そこを40cmほど掘ったらジャガイモのような根が取れた(写真12)。バッガーは「ブッシュ ポテト」と説明してくれた。食べてみた。生のジャガイモの味がした。自然の「家庭菜園」に囲まれたハッザの生活環境を学ぶことができた。

狩猟

「明日、狩りに行く。いっしょにどうだ。」と誘われた。もちろん「OK」と返事をする。「ところで、出発は何時だ。」とバッガーに聞く。バッガーは肩をすぼませ「ハッザには時刻はない。」と私に答えた。愚かな質問をしたものだとつくづく思った。翌日、陽が昇る前、暗いうちにハッザの居住地に行った。シュムクワ、ンネクゥネティそしてネッスイカが焚き火を囲んで狩りの準備をしていた。暗い中、出発した。足早で丘を登る。そして丘を下る。山の斜面を横切り、駆け下りる。川を渡り、崖をよじ登る。私ははぐれないように彼らの後をついていくのに必死であった。足元には鋭い刃先をもった草が茂る。何度かスネが傷つく。足元に注意していると今度はアカシアのトゲで頭がやられる。帽子が飛ばされ、くびに巻いたタオルが引き裂かれ、パニック状態に陥る。そんな中、彼らを見失った。周囲を見回しても彼らがどこにいるのかわからない。どうしょう。そんな時、口笛が聞こえた。時々、口笛を吹いてお互いの居場所を確認するのだ。リーダーのネッスイカが立ち止まり、獣道を観察していた。湿ったフンが落ちていた。獲物が近くにいる。ネッスイカは他の二人に指示を与えた。獲物を見つけたらしい。緊迫した状況であった。狩りにはお互いの役割分担がある。獲物を取り囲んで捕獲しようとしているのだ。私は狩りの邪魔にならないように息をひそめ、うずくまり、動かずにいた。木の上にブッシュ・ベビー(サルの一種)を追い詰めた。獲物はもう逃げられない。隣の木までの間隔が広すぎて飛び移れないのだ。三人は獲物めがけて矢を放った(写真13)。その日の収穫はブッシュ・ベビー五匹と野鳩一羽であった。帰る途中、木の陰で休憩をした。朝食の時間なのだ。そこでネッスイカは板切れに木の棒を押し当て、手の平を使ってキリを使うように力を入れ回した。火をおこしているのだ。しかしなかなか火はおきない。シュムクワが交代した。それでも火はおきない。見かねたバッガーがマッチを取り出し、火をつけた。すぐに火は燃え上がった。私とバッガーは目を合わせ、ニヤリとした。焚き火で獲れたてのブッシュ・ベビーを丸焼きにして食べた(写真14)。居住地に帰ったのは太陽が真上に昇ったころであった(写真15)。何時なのかは覚えていない。私もハッザと同じように時刻から自由になっていた。

ハッザから学んだこと

大量生産・大量消費・大量廃棄の道をいまだに突き進んでいる近代社会の最終到着駅には、貧富の差の拡大と環境破壊という地球と生物にとっての危機的状況が待っていた。物にあふれた便利な生活。満たされた欲望は次の欲望を生むという欲望の底なし沼に陥ってしまった状況からいかに這い出すのか、克服されなければならない多くの課題にわれわれは今、直面している。ハッザの人々は生きていくのに必要最小限なものしかもっていない。また火をおこすのにも生活用水を得るのにも時間と労力を費やしている。ハッザの人々には貧富の差もなく、お互い助け合いながら生活を築いている。しかもその生活は便利な生活とは程遠い。しかし便利な生活と幸せな生活とは別なものであるということをハッザは私たちに教えてくれている。人と人との間に大切なものは何か。幸せとは何か。ハッザは重要なことを私たちに発信している。それを真正面から受信する必要のある時代状況である。

残念なことにハッザの人々の生活を脅かす状況が生まれている。私有地の拡大と国による生物保護地区の指定によりハッザの人々の生活領域が狭められているのだ。ハッザの人々の今後の動向について注視していきたい。

タンザニアのツアー・旅行一覧はこちら。

民俗・文化がテーマのツアー・旅行一覧はこちら。