トーゴに入国し、英語圏の国からフランス語圏の国に変わった事も影響しているのでしょうか、少し雰囲気が異なったような気がします。道を走るバイクの数が増え、人々の着ているものも様々な生地を仕立てた、よりアフリカ色が濃いものへと変わってきました。実際には、トーゴでの滞在は1泊2日のみで、翌日には再び国境を越え、隣国のベナンへと向かうのですが、短いながらも、この国“ならでは”の一風変わったものをたくさん見る事ができたのではないかと思います。

まずは、ちょっと驚いてしまった方も多かったのではないでしょうか、到着日の夕方に訪れた首都のロメにある「呪術市場」です。何ともおどろおどろしい名前ですが、実際に市場で売られているものは動物の骸骨や干物、良く分からないハーブ(薬草)類に、奇妙な形のお守りや人形、誰がどう見ても怪しげな品の数々でした。ただ、こちらの人々に取って「呪術」とは「伝統医学」とでも言い換えれば良いでしょうか。「呪術」なんて聞くと、つい「呪い」とか「黒魔術」なんて不吉な単語を連想してしまいがちですが、私達にも漢方、鍼灸、気功といった「東洋医学」と呼ばれるものは、比較的に身近な存在です。「呪術(Fetish)」という言葉に訳するのが適当かどうかわかりませんが、彼らに取っても病を内側から治療する手段として、「呪術」と呼ばれるものが、迷信でも気の持ちようでもなく、はっきりとそこに存在しているものだという事は、(半ば無理やり)理解することができました。

翌日は、ベナンに向かう前にグリジと呼ばれる街に立ち寄りました。この街はガン人と呼ばれる人々が多く、「ヴードゥー教」の聖地の一つでもあります。トーゴとお隣のベナンでは、「ヴードゥー」と呼ばれる考え方が広く信仰されていて、ベナンでは国教となってもいます。先に訪れた「呪術市場」も、この「ヴードゥー」の考え方に依って、用いられる薬草やお守りを取り扱っている市場でした。「ヴードゥー」は、宗教と認識されることも多いのですが、確固とした教えや書物があるわけではなく、なにかしらの組織的な協会もなく、特に布教活動があるわけでもないので、人々の間での生活習慣・民間信仰といった方が良いかもしれません。自然崇拝、先祖崇拝、数々の神話に、儀礼など・・・そして何より森羅万象の様々な事物を神様と見立てて信仰する考え方は、日本の神道に似ているかもしれません。この西アフリカの土地だけでなく、カリブ海の島国であるハイチや、アメリカ南部のニューオリンズ等、またそこから移りすんだ人々を通じて、他の欧米諸国も含めて全世界で5千万人以上の人々に信仰されていると言われています。このグリジの街訪問は、そんな「ヴードゥー」世界に触れる入口のようなところでした。

さて、グリジを後にして、3ヶ国目のベナンへと向かいます。トーゴとは、言葉や通貨も同じですので、あまり別の国に来たという感覚がしません。国境越えは、例の如く現地スタッフの手伝いによって、非常にスムーズに終わりました。そして、ベナン入国後は一路、東へ。この日の目的地でもあるウィダへと向かいます。このウィダという街は、先に訪れたグリジと同じくヴードゥーの聖地であり、一説には発祥の地だとも言われています。海岸部に近い場所には聖地の森が広がっており、様々なヴードゥーの神様がそのイメージを具現化した姿で、森の中に佇んでいます。聖なる森に佇むヴードゥーの神々の像、なんて事を聞くとずいぶん神聖なものを想像しますが、何とも珍妙でおかしな姿をしたものが多く、とてもユーモラスな神様ばかりでした。

また、このウィダの街は奴隷の積み出し港としても、歴史に名を刻んでいる街です。かつて内陸から連れて来られた奴隷たちが鎖につながれ連れて来られたいくつもの街道が、ここウィダで一本の道となり、奴隷たちは海岸まで歩かされ、奴隷船によって新大陸へと運ばれて行ったという負の歴史を背負った街でもあります。1994年に、かつて奴隷が運ばれていった道は「奴隷の道」として整備され、その行く先の浜辺には「帰らざる門」という名のモニュメントが建てられています。門を抜けた先には、目の覚めるような紺碧の大西洋が飛び込んできました。今、自分が立っているこの場所が、人類史に傷跡を残した悲劇の場所だとは俄かに信じられないほど、碧く、爽やかにどこまでも大海原は広がっていました。

翌日は、ベナンで最も賑やかな街、コトヌーへと向かいます。この街では2連泊するので、そろそろ旅の疲れが出てきた方も、ゆっくり休んで後半戦に備える事ができました。コトヌーの街自体は、特にこれといった見所があるわけではないのですが、この街を拠点に、ベナンのハイライトとも言える2つの場所を訪問しました。まず、1つ目は「水上集落ガンヴィエ」、学校も病院もホテルもレストランも美容院も郵便局も、様々な施設が高床式の水上集落の中に建ち並び、大人から子供まで集落の人間全員が全員が自在に船を操り、生活していました。驚かされたのは、何といっても水上マーケットです。野菜やら、肉類、魚介類を満載した小舟を操りながら、おばちゃんたちが水上で大声で商談を交わす姿には、さすがに目が釘付けになってしまいました。

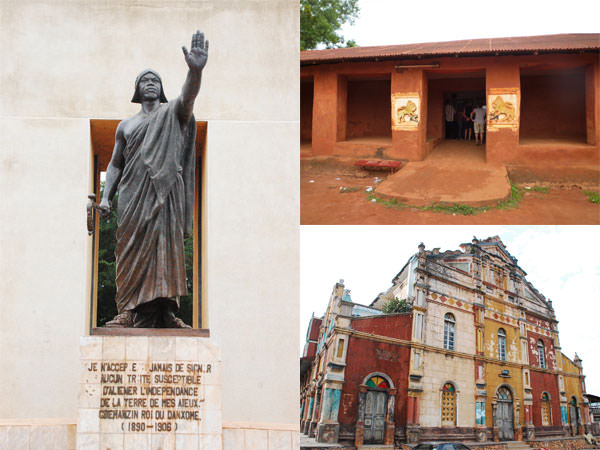

そして、2つ目の訪問地は古都アボメイです。ベナンの京都とでも言いましょうか。今は、政治や商業の中心から離れた静かな街ですが、かつて栄華を誇ったダホメー王国の王都だった場所です。日干し煉瓦を積んで造られたかつての王宮群は、ベナンで唯一のユネスコ世界遺産に登録されています。このダホメー王国こそが、かつて近隣の諸王国を滅ぼし、同胞でもあるはずのアフリカの人々をヨーロッパの奴隷商人に売り渡すことによって繁栄していた事を考えると、複雑な気持ちを抱かずにはいられませんでしたが、残された王宮跡とその展示の内容は素晴らしく、西アフリカ地域の中世・古王国時代に、いかに高度な政治文明と優雅な宮廷文化が育まれていたかを改めて実感させられました。

トーゴ、そしてベナンでは、私達日本人が普段あまりなじみのない歴史、文化、風習、色々なものを目の当たりにさせられ驚く事も多かったですが、あまりにも自分達とかけ離れた土地を訪ねる事で、当たり前の事に気づかされた様な気もします。自分達の日常生活ではすれ違う事もないような世界が、たった今この瞬間でも普通に過ごされていて、そんな世界にちょっとだけお邪魔するのは、何よりの旅行の醍醐味だと改めて思いました。最後に、賑わうコトヌーの街でマーケットの熱気と喧騒を味わい、思い残すことなく、いよいよ4ヶ国目のナイジェリアへと向かいます。

その3へつづく

生野

2010.08.07発 ウガンダ・ゴリラトレッキングとサファリ10日間 その2

『真珠』の称号。地球には、この代名詞を持つ国がいくつかある。その国を訪れた人が自然の美しさに深い感銘を受け、その気持ちを表すために用いた最大評価の比喩である。キューバが「カリブの真珠」、スリランカが「インド洋の真珠」なら、ウガンダは『アフリカの真珠』。昔、植民地時代の統治国・イギリスのチャーチルにそのように言わしめた由縁は、ビクトリア・ナイルに溢れんばかりに注ぐマーチソン・フォールズに代表される滝や湖、その水辺に隣接する深い深―い森とそこに棲む多種多様の鳥類、野生動物達、蒼くかすみがかった神秘の月の山、『ルエンゾリ山』(5109m)に代表される大自然によるものだろうか。

ツアーで訪れるクィーン・エリザベス国立公園も、まさにこのような水と緑の楽園。コンゴ民主共和国との国境でもあるエドワード湖とジョージ湖、この2つの湖を結ぶカズィンガ水路周辺が保護地域に指定されており、この水路でのボートサファリでは、色とりどりの鳥類(約540種)やカバやワニ、バッファローなど水辺を好む大型動物が観察できます。

もちろん、広い公園内には水辺以外にもサバンナや森林地帯があり、ウガンダコーブ、ウォーターバック等の草食動物、イボイノシシ、モリイノシシ、ライオン、運が良ければヒョウも観察できます。(こちらの動物の詳細は、ケニア、タンザニアのレポートに譲ることにしましょう。)

今回私たちが宿泊したムウェヤ・サファリ・ロッジは、ムウェヤ半島の高台にあり、エドワード湖とカズィンガ水路を見降ろす眺望が素晴らしいところでした。またロッジの敷地には、イボイノシシやカラフルな鳥たちがたくさん遊びにきていました。

おまけ

お日様の下で思いっきりサファリをした後は、地元のビールが最高です!!

【BELL】はモンドセレクション金賞受賞マークが付いたお墨付きビール。

皆さんに好評でした。

次は、マウンテンゴリラのトレッキングです。

その3へつづく

今野

2010.08.14発 湾岸西アフリカ4ヶ国訪問ダイジェスト15日間 その1

この夏、西アフリカ・ギニア湾沿岸の4ヶ国を陸路で旅してきました。ガーナ ⇒ トーゴ ⇒ ベナン ⇒ ナイジェリアの4ヶ国です。4つの国の食生活・宗教・音楽・アート・人々を含めとっても“濃ゆい”アフリカン・カルチャーに触れる事のできる盛り沢山な15日間でした。彼の国々の熱気と喧騒を、少しでも感じ取っていただければと思います。

まず、1ヶ国目はガーナ。チョコレートや、黄熱病研究の野口英世先生で、西アフリカの国々の中でも、最も日本になじみの深い国ではないでしょうか。日本からフライト20時間以上かけて辿り着くと、まずは空港の入国手続きのおじさんが「アクワバ!」(おかえりなさい)と笑顔で出迎えてくれます。ガーナの魅力は、何といっても人々の人懐っこい笑顔です。どこへ行っても、笑顔・笑顔・笑顔でにこやかに挨拶が投げかけられ、そのフレンドリーな国民性が伺えます。また、人々はとってもきれい好きな一面もあり、大きな都市から田舎の村まで、どこへ行っても殆どゴミが落ちていない事には、ちょっとした感動がありました。

そんな、微笑みの国ガーナの旅行ですが、首都のアクラから旅は始まりました。

アクラでの訪問先は3ヶ所。まずは、ガーナの初代大統領のクワメ・エンクルマの廟を訪れます。日本の世界史授業では名前を見かけませんが、アフリカ大陸で初めて西欧からの独立運動を指揮し、アフリカ独立の父と呼ばれる、黒人史において極めて重要な一人です。次に、ガーナの装飾棺桶の工房を見学、そのままポップ・アートとして通用しそうな棺桶の数々。中には、思わず笑ってしまうような可愛らしいものも見つけたりしました。

最後に、コルレブ病院にある野口英世先生の研究所跡を訪れます。黄熱病研究の為に、大正~昭和初期という時代にガーナの地に渡り、自らも黄熱病に侵されながらも研究を続けたその場所が、当時の面影をそのまま残す形で保存されています。この研究所跡の訪問は、同じ日本人として感銘を受けずにはいられませんでした。

翌日、一路西へと車を走らせ、ケープコーストを経由してエルミナへと向かいます。アフリカと西欧諸国が抱える負の遺産とでも言うべき、「奴隷貿易」の要塞跡を訪れました。何百人もの奴隷が閉じ込められていた収容所、脱走奴隷の為の処刑部屋、新大陸への積み出し港など、息が詰まる思いをさせられる場所も多かったですが、実際にその場所を訪れて自分の目で見る事はとても意義のある事だと強く感じさせられました。現在では、周辺には早朝から活気にあふれる漁市場が広がっています。

そして、旅は北上し古都クマシへと向かいます。ガーナが共和国として独立する以前、ヨーロッパ列強と対等に渡り続けたのがアシャンティ王国でした。現代ガーナに生きる人々も、かつて繁栄を極め、イギリスと何度も戦い続けたアシャンティ王国の血が自分達に流れている事を誇りとして胸に抱いているそうです。植民地となった後も、完全に滅ぼされてしまう事はなく、王国の歴史と伝統は現在でも連綿と続いています。

また、クマシには西アフリカ最大規模と呼ばれる市場もあり、365日その喧騒と熱気は止む事を知りません。周辺の村々では、主要産業であるカカオ農園が広がり、またケンテと呼ばれる伝統の織物工房など、道中も見所はいっぱいです。

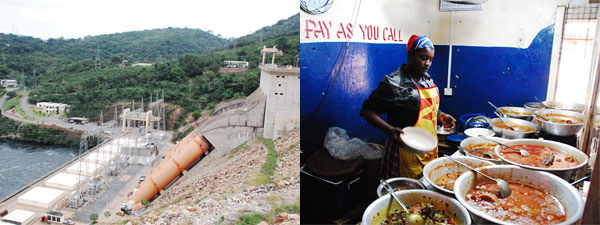

最後はガーナ東部へと進み、世界最大の人造湖であるボルタ湖とアコソンボ・ダムを見学し、いよいよ国境へと向かいます。陸路の国境越えはいつでも緊張感が伴いますが、優秀な現地スタッフのおかげで無事に手続きを終える事ができました。

次は、車を乗り換えていよいよ2ヶ国目のトーゴへと向かいます。

その2へつづく

生野

2010.08.07発 ウガンダ・ゴリラトレッキングとサファリ10日間 その1

♪サル、ゴリラ、チンパンジー♪

子供の頃、こんな歌が流行っていた。誰しも口ずさんだことのあるフレーズじゃなかろうか・・・。どうして突然この歌を引き合いに出したのかというと、このツアーを一言で表すとしたら

♪サファリ、ゴリラ、チンパンジー♪

勝手に替え歌にして、ツアーのテーマソングにしようかと思ったほどでした。(ウソ)

順序は違えども、キバレ国立公園でチンパンジートレッキングをし、クィーン・エリザベス国立公園で陸と水辺のサファリ、ブウィンディ原生国立公園ではゴリラトレッキングという、まさにサファリ+ゴリラ+チンパンジーと多種多様な野生動物を観察する10日間です。

まずは、チンパンジーから。

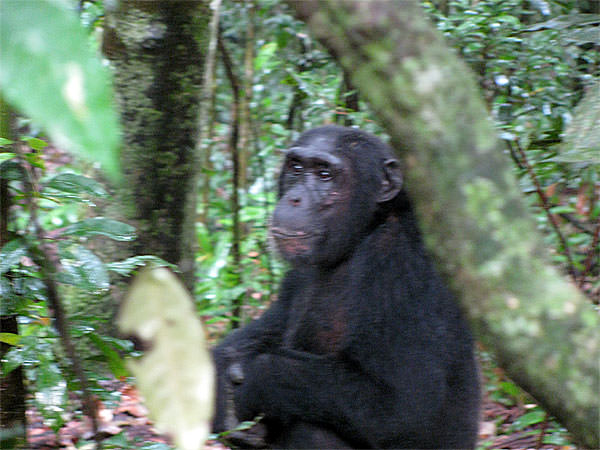

野生のチンパンジーは主にアフリカの赤道に沿った熱帯雨林に生息し、その地域によって4亜種に分かれます。ウガンダに住むのは東チンパンジー(P. t. schweinfurthii)という種類です。

トレッキング直前までバケツをひっくり返したような豪雨で、陸路でキバレを目指すも、前方2mも見えない有様。お客さんのテンションは下がるし、こんな中、森の中のトレッキングなどできるのだろうか?と不安に思いつつも、トレッキング開始時には見事に雨が止み、いざ出発。

歩きだしてから15分、チンパンジーの甲高い鳴き声が聞こえる。そしてそれに応える仲間達の声。もしかしたら、彼らは近いのかもしれない・・・と思った時に現れたのは、

木の上を縦横無尽に闊歩する森の民。

最初は人間を警戒したのか、ずっと木の上から私達を見下ろすチンパンジー達。顔はほとんど見えず、見えるのはお尻と足の裏ばかり。馬鹿にされているのかもと思ったら、

おっーと、顔が見えたぞ。

と、しばらくすると警戒心が緩んだのか地上に降りてきてくれました。

動きが早いので、写真に上手く収めるのは至極難しいのですが、森の民はとってもにぎやか。キャッ、キャッ叫んでみたり、あっちへ行ったりこっちへ行ったり、見ているだけで飽きません。あっと言う間に1時間終了。(チンパンジーの観察は1時間に限定されています。)

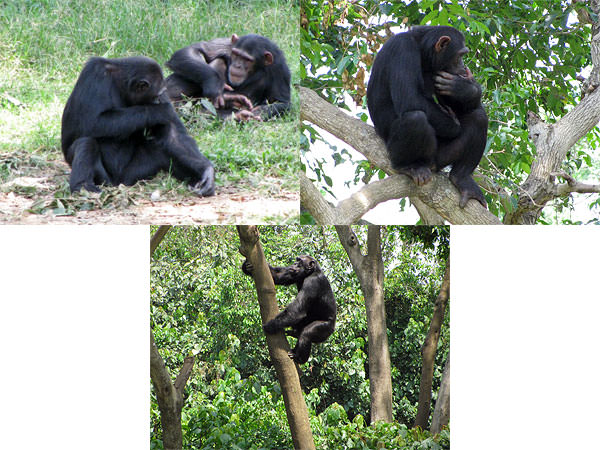

↓ちなみにこちらの写真は、ウガンダ最終日に行った動物園のチンパンジーです。

のんびりくつろいだり、考え事をしているようだったり、野生の仲間とはどこか違いますよね。

次は、陸と水辺のサファリです。

その2へつづく

今野

ケニア・タンザニア・サファリ 14日間

久しぶりに2カ国をまわるコースが復活!世界遺産のンゴロンゴロ、セレンゲティを含む5つの公園を巡る大移動の14日間。果たして移動距離はいかほどに。全3回のレポート、今回はケニアのアンボセリ、タンザニアのンゴロンゴロが舞台。

日本を出発してから3日目

朝、高原の大都市ナイロビを出発。肌寒い。アンボセリへ車を走らせること約4時間。ロッジでの昼食時の話題は、アンボセリの代名詞“キリマンジャロとゾウ”の2ショット。夕暮れ前、最初のサファリへ。雨季の終わりの6月半ば、キリマンジャロは厚い雲にすっぽりと隠れたまま。傾いていく太陽をうらめしく思っているとドライバーが「もうすぐ見えるよ」と優しく声をかけてくれる。それでも時間は過ぎていく。

たわむれる小象たちを発見。「ほら、いきますよ」とおかあさん。小象はおっぱいをせがんでいました。微笑ましい象の一家の姿に、気をとられていると・・・「見えた!」。参加者の強い思いが通じたのか、アフリカ最高峰がその姿をあらわした!!

4日目:アンボセリ→ンゴロンゴロ自然保護区へ

アンボセリのゾウたちに別れを告げて、この日は国境をこえてタンザニアのンゴロンゴロ自然保護区へ。サファリをしながら辿り着いたのは、国境の町ナマンガ。出入国手続きを済ませ、そこからタンザニア・サファリの拠点アルーシャまでは約2時間30分。アルーシャのホテルで昼食をすませ、ンゴロンゴロへは約4時間弱のドライブ。アルーシャから続く舗装道の中でも、途中の日本の支援で建設されたマクユニからンゴロンゴロゲートまでの道路は、特に快適。

大地溝帯の底から駆けのぼるサファリカー。植生の変化を楽しみました。標高が上がるのに伴い気温も下がり始め、緑豊かな森に囲まれたンゴロンゴロゲートを通過する頃にはフリースの出番。ロッジがあるンゴロンゴロクレーターの縁は、標高2,000mを超えるため、朝晩は結構冷えます。

5日目:世界遺産 ンゴロンゴロ自然保護区にてクレーターサファリ

この日は、平均500mの高低差がある断崖を一気に4WDで降りていきクレーターの底へ。シマウマ、ヌー、ライオン、バッファローたちが出迎えてくれました。ンゴロンゴロでの目玉は、アフリカ全土で絶滅の危機にあるクロサイ。現在クレーター内のクロサイの生息数は約30頭。もっともクロサイと出会うチャンスのある場所ですが、残念!今回は遭遇できませんでした。楽しみは次回ということでしょうか。

クレーターでのサファリを終え、目指すはもう一つの世界遺産、セレンゲティ!!

その2へつづく

土手