2018年8月10日発のツアー「キリマンジャロ登山マラングルート10日間」に参加された吉松様からのレポートです。

5,895メートル アフリカ大陸最高峰に挑戦

ロッククライミングや雪山山行などの、高度な登山技術を取得するまでは至らず、自らの体力で挑戦できる世界で一番高い山として知られる、アフリカ大陸最高峰キリマンジャロに行ってみたいとの憧れを抱き続けてきた。

キリマンジャロは東アフリカのタンザニア国内(時差6時間)のケニア国境近くにあり、日本からの距離約11,000km、飛行時間約18時間(成田発のエチオピア航空利用)を要する遠い山で、キリマンジャロは、赤道直下、シラ峰、マウエンジ峰、最高峰のキボ峰の順に火山活動があった成層火山で、アフリカ大地溝帯に位置する火山である。また、現在でも、山頂部に氷河が見られることでも有名である。

ツアーメンバーは21歳から65歳の12名で、登山口となるマラング(標高1,800m)から登山を開始し、4日目にキボ峰の頂上目指し、5日目の昼頃、マラングに下山する行程で、山小屋(ハット)など設備の整ったマラングルートを利用した。

登山者は、必要最小限の荷物を持つだけで、その他の荷物は、ポーターがハットからハットへ運搬してくれる。サポートしてくれる現地のメンバーは、ガイド1名、サブガイド4~5名、コック1名、ポーター24名の登山隊を結成して、登山する。実際は、何名であるかは不明。

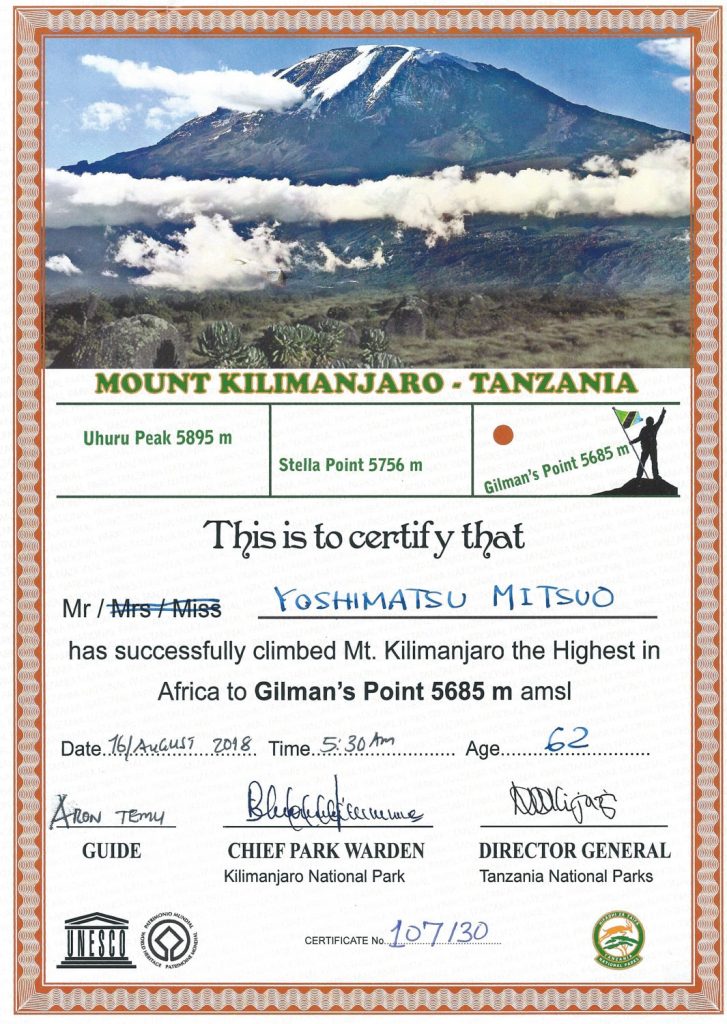

3泊目のキボハット(標高約4,700m)までは、歩行距離は一日当たり約10kmと長く、標高差は約1,000mと勾配は緩く、そのためか、高山病の兆候はなかった。翌朝、0時にハットを出発し、ライトの光を頼りに、標高差約1,000m、歩行距離2km先のの山頂を目指す。暫く上ると、大きな氷柱や雪らしいのもが、暗闇に浮び、気温が低いと思われる。かなりの高度になったと思われる頃、意識が朦朧とし、ガイドの補助なしでは先へと進めない状態となる。5時30分、火口縁のピーク「ギルマンズポイント(標高5,685m)」にようやく到達する。富士山で登山口の山頂に到達したのと同じで、最高点ウフルピーク(標高6,895m)は、剣が峰か。ピークの看板を前に記念写真を撮影するのが、精一杯であった。カメラを取り出すため、手袋を外した自分は、約1ヶ月血行障害が残る。

ここから、最高点までは1時間を要するため、やむなく下山することになり、仲間4名、ガイド2名での下山は、ガイドに体を支えて貰いながらで、我ながら情けない。下山しながら、ちょっぴり残念な気持ちを胸に、8時30分頃キボハットに着き、休憩後、高度障害軽減のため、標高約3,800mの2泊目のホロンボハットまで一気に下る。翌日、ひたすら下山し、初日に宿泊したマンダラハット(標高約2,700m)を通過しない車道を歩き、登山口のマラングゲートに12時頃下山した。