Kwa Madwala Private Reserveはスワジランド、モザンビークに近く、スワジランド日帰りツアー、マプト(モザンビーク)日帰りツアーもやっているので、国境でモザンビークビザを取得して、マプトに日帰りで行ってきました。

マプトと言えばシーフード

Kwa Madwala Private Reserveはスワジランド、モザンビークに近く、スワジランド日帰りツアー、マプト(モザンビーク)日帰りツアーもやっているので、国境でモザンビークビザを取得して、マプトに日帰りで行ってきました。

マプトと言えばシーフード

象ばっかりで済みません。久しぶりに象さんを沢山見たので嬉しくて...

クルーガー国立公園と、スワジランドの間にある、Kwa Madwala(クワ・マドワラ)私設保護区には、バッファロー以外のビッグファイブがいますが、象は、野生の象以外に、エレファントバックサファリをする象がいます。

耳の裏

ここでは、象さんの前で結婚式を挙げることもできるそうです。

我が家は、親戚や友人などの小さい子供たちの出入りが多いのですが、子象が木の枝で遊んで(?)いるのを見て、人間の赤ん坊の仕草と同じようで、ああやって子供達は手(人間)や鼻(象)の使い方を覚えていくんだな~って思いました。

南アフリカでは、クルーガー国立公園とそれに隣接する、サビサンド私設保護区などがサファリエリアで有名ですが、それ以外にも、幾つもの保護区があり、その一つ、Phinda(ピンダ) Private Game Reserveはサイや希少種の鳥などで有名な所です。勿論サイ以外のビッグファイブや、他の動物達もいます。レオパードもいますが、レオパードはフェンスを飛び越せ、しかも行動範囲が広いので、いつでもいるとは言えないと正直に言っていました。同様に、ハイエナはフェンスの下を掘って隣に出てしまうことがあるので、これまたいつでもいるとは言えないとか。ピンダの隣は国立公園、他の私設保護区、農場などで、レオパードやハイエナは出たり入ったりしているようです。

白サイは沢山います。クロサイもいますが、クロサイの方が臆病だかで見にくく、私も見ましたが、日没後で、しかも走っていたので写真を撮ることができませんでした。

ピンダには素敵なロッジが数軒あります。

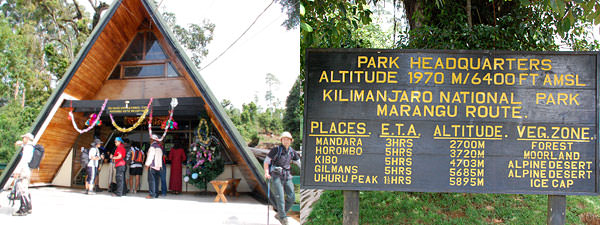

現地タンザニアも雨季が終わりを告げ、いよいよ本格的なシーズンの到来を迎える「神の家」キリマンジャロ。言わずと知れたアフリカ大陸の最高峰です。これからのシーズン、挑戦を考えていらっしゃる方も多い事と思います。昨年時のツアーを振り返って、キリマンジャロ登山、マラング・ルートの行程をご紹介します。道中は山小屋も完備されていて、最もポピュラーなルートであり、登山客も多い人気のルートです。

まずは、12月24日クリスマス・イブの午後に、ケニアの首都ナイロビへと飛行機は降り立ちました。キリマンジャロがあるのはお隣の国タンザニアですが、第一日目はケニア側から麓の街を目指します。途中、ケニア⇒タンザニアと国境を跨ぎ、車を乗り換え、初日の宿泊地アルーシャの街までの道のり約5時間半をひた走ります。

到着後、翌日からの登山の行程を説明した後は、皆さんの自己紹介と共に、お酒を酌み交わします。だんだんと登山前夜の決起集会のような様相を呈してきました。各自、山に対する情熱と意気込みを語り、タンザニアの銘柄、その名も「キリマンジャロ」ビールを一気に飲み干します。

翌朝はあいにくの曇り空でしたが、ホテルを出発して走ること数十分、曇り空の中にうっすらと姿を現したキリマンジャロの姿に、思わず息を飲みます。今回の旅で、いざこれから登るキリマンジャロを初めて目の当たりにした瞬間でした。朝やけの中にうっすらと聳える、その威容を目の当たりにして、車内は俄然盛り上がります。お客さんも、皆さん改めて気合いが入った様子で頼もしい限り。

麓の街、モシを通過してマラング・ゲートの入口へ。ここで、今回の山行をサポートしてくれる現地ガイドやポーター達と合流します。チーフを筆頭にガイドが4人、ポーターが20人、コックが2人という万全の体制でのサポート。一人一人が屈強な山男たちです。手早くお客さんの荷物も袋に詰め込んで、出発前の最終チェックです。中心で指示を出している横縞のシャツを着ているのが、今回の腕利きチーフガイドです。

ゲートで入山手続きを済ませて、早速登り始めます。初日のマンダラ・ハットまでは、昼食を入れて約4時間。森林地帯を歩きます。この日の目的地の高度は約2,700mですので、まだまだハイキング気分。

前夜に雨が降ったと思われ、地面は多少ぬかるんでいましたが、ひんやりとした深い森の中を歩くのは、非常に気持ち良く、また目に映る幾重もの緑の美しさは絶品です。登山道はしっかりと整備されているものの、この深い大自然を全身で味わうことができるのは、この上ない贅沢。汗も心地よい。1時間ほど歩いて、5分休憩、このペースを守ってゆっくりと歩きます。

16時前には、マンダラ・ハット到着。時間があるので近くにあるクレーターを見物に行ったり、突如現れたブルーモンキーを追いかけたり、ポップコーンとコーヒーで一休みしたりと思い思いに過ごします。

マンダラ・ハットは4人1部屋の山小屋が複数あり、大きな食堂小屋が1棟、トイレと水場はしっかりとしたものが備え付けられています。今夜の食事はクリスマスということで、コックが腕をふるい、地元チャガの人達の伝統料理マチェリラ(バナナの煮込みシチュー)を作ってくれました。ピリピリをかけて食べると絶品!アッという間に鍋は空になりました。

翌日は、さらに1000m近く高度をあげ、第2ポイントのホロンボ・ハットを目指します。朝食後、8時頃に出発。1時間ほども歩くと森林地帯が終わりを告げて、眼前が開けたところで、彼方に万年の氷河を抱いた山頂が見えました。

キリマンジャロの懐に入ってからは、山頂がどこにあるのかもわからないままに進んで来たので、ホッと一安心すると同時に、現実的な山頂までの距離が実感として湧いてきて、一抹の不安が頭をよぎります。「あんなところまで、本当にいけるんだろうか…」

しかし、歩き始めると不安な気持ちは吹き飛びます。見た事のない植物の数々、たまに姿を現す動物、アフリカ最高峰の圧倒的な大自然に抱かれて、一歩一歩を進んでいくと、いつの間にか小さな不安などどこかへ消し飛んでいました。山を歩く事そのものが、何しろ楽しいのです。

そうこうしている間に、15時前にはホロンボ・ハットに到着。高度は3,720m。いつの間にか富士山とほぼ同じ高度まで来ていました。うっすらと靄に包まれたホロンボ・ハットはこれから山頂を目指す者と、既に成し遂げて降りて来る人々との交差点、様々な国籍の人間が入り乱れて、活気に満ちています。山小屋は6人1部屋体制の大きなものへと変わり、ロッジの周囲にはテント組も何張りもあり、登山のベースキャンプの雰囲気に満ちています。昨夜のマンダラ・ハットでの、のんびりとした雰囲気からは明らかに変わってきつつあります。

さて、登山3日目から4日目にかけては、最大の山場です。夕方までに、中継地点のキボ・ハットを目指し、仮眠を取った後は深夜に山頂アタックです。朝の時点では、皆さん元気ハツラツ。気合いも入れ直して、まずは高度4,700m地点のキボ・ハットを目指します。

暫く歩くと、植物の姿が消え始め、荒涼とした砂地が広がり始めます。ラスト・ウォーター・ポイントを越え、しばらく歩くと植物の姿が無くなり、砂と岩だけの世界へと一変します。右手には、雄々しく聳える第二のマウェンジ峰、切り立った山容に見とれてしまいます。途中、ルート上にて昼食。岩に腰かけ、乾いたサンドイッチを流し込む。さすがに、皆さん口数が減ってきました。緩くて長い傾斜を登り切ったところで、眼前が開け、そこにははっきりとキリマンジャロ山頂・キボ峰が姿を現しました。

もう一息です。見えてからが長い!!

15時過ぎには、最後の山小屋、キボ・ハットに到着。この辺りまで来ると、さすがにペースにバラつきが出てきてしまいましたが、チーフガイドを含め、現地スタッフは万全のフォローで全員を無事にキボ・ハットまで案内します。標高4,700m、さすがに頭がチラチラ痛み出します。このキボ・ハットは、山頂アタックの為の中継地なので、10名前後で1室の大部屋です。

上を見上げると、いよいよ射程距離に捉えた山頂。期待と不安を半分ずつ抱いて、夜が更けるのを待ちます。今まで歩いてきた山道を振り返って見やると、背後に聳えるマウェンジ峰も迫力満点。

今夜の山頂アタックに向けて、メンバーの緊張感も高まります。なかなか寝付けない…装備は万全か…天候はどうなのか…食事が喉を通らない…高山病の症状も出はじめた頭の中がぐるぐる廻ります。

23時頃に起床して、軽食を口に入れて、各自最終チェックをします。深夜0時ちょうどに、いざ山頂アタック開始。さて、無事に登頂できるのか!?

※一部、写真を大都 修 様より提供していただきました。ありがとうございました。

後編につづく

生野