先日、エチオピアに行ってきました。この国は、旅行者が求めるものに対して、実に様々な表情を見せてくれる、懐の深い国です。エチオピアのどこを訪れて、誰に会い、何を見て、何を聞いたか、旅の仕方によって本当に違った印象を与えてくれます。この国が、本当に多様な魅力が溢れている証拠です。

今回は、そんなエチオピアの北部へ行ってきました。平均して標高2000m近い峠が連なる高原の地域です。また、各地には3000年に及ぶ建国の歴史を通して遺された数々の世界遺産が点在しています。全行程2,700㎞を陸路で走り抜けて、長い歴史と文化や素晴らしい大自然の景観、その中で日々の暮らしを営む人々と触れ合い、じっくりと地を這うように旅してきました。

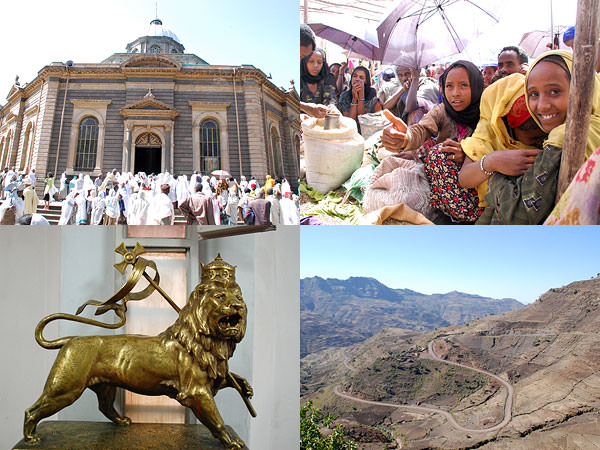

まずは、首都のアディスアベバを出発して3日かけて世界遺産の岩窟教会群が有名な古都ラリベラを目指します。このエチオピアの北部を旅行するには、2,000~3,000m級の峻険な山岳地帯が広がる為に、一つ街を移動するのにも、ひたすら峠道を超えていかなければなりません。自ずと移動には時間がかかってしまう事になります。世界遺産のある有名な訪問地には、飛行機の路線がある為に、ひとっ飛びしてしまう方が効率良く観光できて、体力的にも楽なのですが、実はこの長い旅路こそが何と言っても今ツアーの魅力でした。次々と超えて行く峠道の圧倒的な景観、グレート・リフトバレー(大地溝帯)によって分断されたダイナミックな地形の中を走るのは、言葉を失う素晴らしさでした。そして、道中では、そんな自然環境の中でも逞しく生きる地元の村のマーケット等にも立寄り、彼らの日常生活が持っているエネルギーに圧倒されてしまいました。

勿論、世界に名だたる世界文化遺産の数々の素晴らしさは、言うまでもありません。まず最初に訪れたのは聖地ラリベラ、1月7日のエチオピアン・クリスマス、ゲンナでも有名な街です。(ご興味のある方は、年末年始に特別ツアーがありますので是非!)ラリベラでの岩窟教会群では、槌とノミの時代にどうやってこんなものを造りあげたのか目を見張る教会の数々と、現代にも何ら変わることなく信仰に生きるエチオピア正教徒の人々、どれもが神話の世界から現代に出て来たようで、タイムスリップしてしまったような不思議な感覚にとらわれました。実際に徒歩で、教会群を歩いてみると案外と修道士達も気さくな雰囲気の方が多く、また子供達はどこへ行っても元気に後を追ってきます。また、ラリベラでは伝統的なコーヒー・セレモニーやエチオピアの地酒でもある蜂蜜酒(タッジ)にも挑戦しました。コクがあって濃厚な味わいなのですが、実際の度数以上に“効く”飲み物なので、ついつい飲み過ぎは要注意です。

ラリベラを出発した後は、ティグレ州を抜けて、エチオピアの最北・古都アクスムを目指します。途中、立寄ったティグレ州の州都メケレという街で1泊して一休み。このティグレ州にも、多くの岩窟教会があります。ラリベラでは、街中にあり気軽に訪問する事が出来る岩窟教会ですが、ここらでは人里離れた場所にひっそりと造られているものが多く(中には断崖絶壁の中腹に彫り込まれている教会も!)観光整備されていない分、その歴史と厳粛な雰囲気には、何とも言えない剥き出しの迫力がありました。

翌日のメケレから次の目的地アクスムまでは、またも山越え谷越え…、つづら折りの峠道を越えて行きます。途中、1896年にエチオピア軍がイタリアの侵略を破った『アドワの戦い』と呼ばれる会戦の起こった山岳地帯を抜けて行きます。ガイドさん曰く、エチオピアには「自分で自分の指を切り落とす事がないのと同じように、エチオピア人はアドワの戦いを忘れる事はない」という諺(?)があるそうです。このアドワの戦いの戦勝記念日、3月2日は祝日にもなっています。

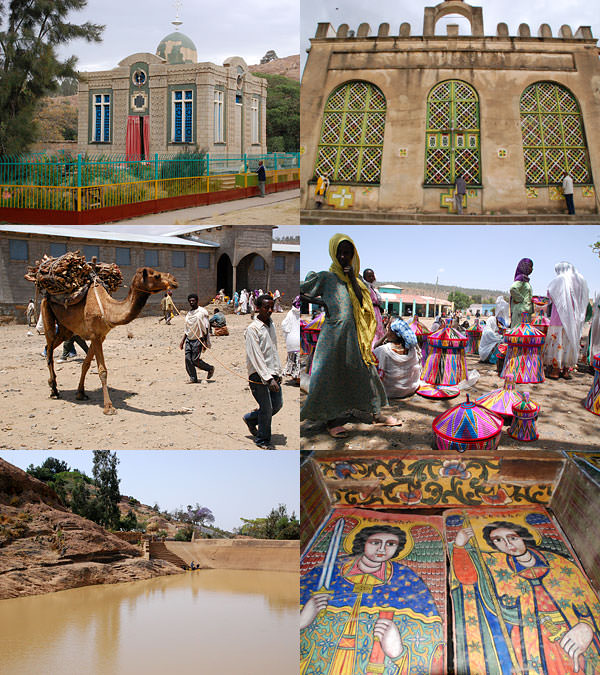

さて、日本を出発して8日目、いよいよエチオピア北部の旅行も半分やってきました。エチオピア観光のハイライト1つ、古都アクスムを訪れます。エチオピア文化発祥の地であり、紀元前の時代から数々の王が栄えたエチオピア王朝の中心だった場所です。数多くの文化遺産が発見されていて、古代の遺跡や歴代の皇帝達の遺品も見応えがありますが、このアクスムには1つの伝説があります。旧約聖書に記されている、モーセの十戒が刻まれた石板を納めている「アーク(契約の箱)」がイスラエルよりこの地に渡り、現在まで3000年以上も受け継がれているそうな…。エチオピア全土にあるエチオピア正教(オルトドクス)の全ての教会は、一般人が立ち入れない最奥部の部屋に、「タボット(聖櫃)」と呼ばれるご神体を安置していますが、それらは全てのものが、この「アーク」のレプリカだと言われています。勿論、我々のような外国人観光客がその至宝を見る事など出来ないのですが、安置されている至聖所(以下の写真・左上)とその番人の姿を見る事は出来ます。何でも、至聖所の番人に選ばれると、生涯その敷地内から出る事はなく、「アーク」を守り続けるのだとか。

毎年1月19日のティムカットと呼ばれる大祭には、エチオピア全土から人が集まり、このアクスムでは大規模な祭典が執り行われますが、特別な時期でもないアクスムは、静かでゆったりとした雰囲気の過ごしやすい街でした。神話の世界からの歴史が地続きに積み重なって形成されている街なのですが、遺跡の数々も日常にすんなりと溶け込んでいる様が何とも印象的です。エチオピアの北部を北へ北へと上がってきましたが、いよいよこのアクスムが折り返しです。ここからは南北60Kmにも及ぶセミエン山塊を横目に南下していき、再び首都のアディスアベバへと向かいます。

後編へつづく

生野

2011.04.29発 スーパー・ナミビア 10日間

日本出発前からナミビアでは、10数年ぶりに雨がたくさん降り、例年では水の流れていない川に水流が戻ってきたと聞いていました。旅の一番のごちそうは晴天です。道路状況、砂丘、川の増水等、持ちきれないほどの不安を抱えて旅立ちましたが、降雨は夜間のみで、川の増水もあっという間に引け、例年は全く水流がない所に川幅いっぱいとは行きませんが川の流れも写真に収めることが出来ました。一か所だけ泥水のため、立ち往生している車がありましたが、トヨタランドクルーザーはすいすいと通り抜け、他の車から拍手喝さい頂きました。

砂丘の前に水たまりが出来るのも10数年ぶりのこと。砂に湿り気があり、登りも下りもサラサラの砂より楽でした。

砂丘と雲です。

奇想天外、この花はなんと800年位生きているそうです。

こちらは5年物とのこと。

ナミビアで見ることの出来る動物は、たくさんありますが、今回はスプリンボック、オリックス、イエローマングース等々。カメレオンが道路を横断中です。色をどんどん変えて行きます。

鳥はなかなかきれいには撮れませんでしたが、ダチョウの大きな群れに遭遇しました。大人のオス、メスに挟まれて、大きくなった子供たちが20頭位いたでしょうか?一列に綺麗に並んでいました。

夕陽に向かって歩いていたオリックス。

ロッジの庭にある巣穴から出てきて、回りをうかがうイエローマングース。

走行中に見たつがいのアフリカオオノガン。飛ぶ鳥の中では一番体重が重いそうです。このあと、重そうな体を持ち上げて、少し飛びました。

ケニア・タンザニアのシマウマにもよくこんな姿を見かけます。しまが少し違いますね。

ウインドフックのレストランの椅子です。なんと本物の便座です。この席でお食事していた人が帰られ、椅子を見てびっくり。ついでに写真撮りました。

ヨハネスブルグ空港のお手洗いの手洗い場です。水を受ける所がありません。水道から出た水は手を洗った後、そのまま向こう側に流れるように傾斜が付いています。あらっ?と思って写真撮りました。

ツアー中のロッジのタオルです。白鳥の頭の葉がナミビア北部でよく見られるモパネの木の葉です。使用するときにこの白鳥さんを分解するのはすこしもったいない気がしました。

夕闇の中、ロッジの明かりだけがぽつんと。

このロッジでは、各お客様の部屋の庭で野菜を栽培していました。一滴の水も無駄にしないということでしょうか?お花もたくさん植えられていて、涼しげで、美しく、一石3丁以上ですね。

手前はかかし、向こうはお世話する人。どちらも本物です。

エトーシャ国立公園から帰る道中、チーターが現れ、なんとこちらを見てくれました。

チーターの次はナミビア固有のカオグロインパラです。

木下

2010.12.24発 ウガンダ・ゴリラ・トレッキングとサファリ 10日間

ウガンダの魅力は、野生動物もさることながら、その植生も大変素晴らしいです。植物園で見た大木です。

ピンクの花が美しく、良い香りがしました。

花々、木々、深い森、並木道、そして車で移動中に何度も目にする、道路の両側の見渡す限りのバナナ畑。食用だったり、お酒用だったりしますが、日本のように甘い果物のバナナももちろんあります。とても美味しいです。自転車に山積みにして、道路の端を押して歩いている人を良く見かけます。ワラギ用でしょうか?ワラギはバナナから作る蒸留酒で、無色透明です。甘い香りとすっきりした口当たりで、人気があります。高地を走ると、行けども行けどもお茶畑が続きます。整然と、日本の静岡のように、お茶の木が続きます。違うのは高度。霧が良いお茶を作ってくれるので、高地にあり、全て良質の紅茶になります。今回のツアーでは、まずキバレでチンパンジーを観に行きます。女性のガイド同行で、森の中を歩きました。約1時間歩いて、チンパンジーに遭遇。前にいるチンパンジーに見入っていると、後ろからも歩いてきます。どうやらお目当ては、前にある木のようです。するすると木に登って、実を食べています。午後のおやつ?

☆チンパンジーの写真は暗くて撮れませんでした。

キバレの次はクィーン・エリザベス国立公園です。象の親子をたくさん見ることが出来ました。小象が本当に小さくて、お母さん象にぴったりついて歩いているのはどの国の象も同じです。

午後はボートサファリなのですが、なんとボート乗り場に草がいっぱいです。風も強く、ボート乗り場からボートを出すことが出来ない様子。多くの人たちの助けがあって、ボートは出航することになりましたが、乗り場は別の所です。屈強な男性に引っ張り上げてもらって、やっとボートへ。下船も同じです。体を支えてもらって飛び降ります。小さな子供たちは、大人が皆で手助けしながら、乗船・下船します。不思議な一体感がありました。ボートからは様々な鳥たち。クィーン・エリザベス国立公園だけで、606種もの鳥類が見られる。

いよいよ最終はブウィンディ国立公園でマウンテンゴリラトレッキングです。集合場所で、熟練のガイドさんが装備をチェックします。赤色はダメ。帽子、ヤッケ、レインパンツ、リュックサック全て赤以外の色で。ご希望によりポーターを雇って、杖を持って、山中に入ります。添乗員はゴリラトレッキングには同行せず、ロッジで待っています。ロッジからの眺めも素晴らしく、雲が下の方に見えます。ゴリラはこんなに高い地に生息しているのですね。

カンパラに戻る途中で見たベルベットモンキーの母子です。なんとも微笑ましい姿でした。お母さんが起き上がるとしっかりつかまってました。

動物園で見た、ハシビロコウです。歩きまわって魚を捕獲していました。ウガンダの動物園は単に餌をまくのではなく、自ら捕獲することもありなんですね。

木下

WILD AFRICA 12 繊細さと危うさを感じさせるチーター

高校生の頃、「わくわく動物ランド」や「野生の王国」と言ったテレビ番組をよく見ていた。西アフリカから日本に戻り、東京という大都市での生活を強いられていた私は、画面に映し出されるセレンゲティやマサイマラの野生動物たちの姿に心を躍らせていたものだ。中でもガゼルを追いかけて草原を疾走するチーターの姿は大好きで、いつか本物を見てみたいと思っていた。(人間に駆逐されてしまい、西アフリカでは大型肉食獣はほぼ絶滅している)

願いが叶ったのは高校卒業後、東アフリカのタンザニアで暮らすようになってからだ。正にテレビで見た通りの、あのどこまでも続くセレンゲティ大平原がそこにはあった。ヌーやシマウマ、トムソンガゼル、そしてそれらを狙うライオンやハイエナ、チーターなどがいるべき場所にいた。理屈では分かっていたが、本物の「野生の王国」を目の当たりにした時のあの衝撃は強烈だった。

ただ実のことを言うと、あの当時はヒョウとチーターの見分け方すら知らないド素人だった。思い返しただけでも赤面してしまうが、チーターの親子だと思っていたものが、本当はヒョウの親子で、写真の現像が上がった時点でやっとその事に気づくという有様だった。

あれから随分年月が経ち、私も多少の経験を積んだ。これまでにタンザニア、南アフリカ、ナミビア、ボツワナで数十頭のチーターたちを写真に収めてきたが、彼等との出合いはいつでも新鮮で飽きる事が無い。ライオンやヒョウのようなふてぶてしさは無く、むしろある種の繊細さ、危うささえ感じさせるチーター。彼等は他の大型肉食獣にしょっちゅう獲物を奪われてしまうため、いつも周囲を警戒しながら行動する。そんな弱さもチーターの魅力の一つなのかも知れない。

写真は1997年にセレンゲティ国立公園のゴル・コピー付近で出会ったチーターたちだ。左にいるのが4頭の子供とその母親、そして右の1頭が成獣のオスだ。通常子連れのメスが成獣のオスに接近することはあまり無いのだが、恐らくはオスがこの母親と血縁関係にあったのだろう。(コピーとはサバンナでよく見られる、丸みを帯びた花崗岩の岩場の事で、獲物から身を隠すのに都合が良いため肉食獣たちに良く利用される)

撮影機材:恐らくニコンF3Tで撮影。それ以外のデータは不明

チーター

英名:Cheetah

学名:Acninonyx jubatus

全長:110~150cm

体高:67~94cm

体重:35~65kg

寿命:16年

写真・文 山形 豪さん

やまがた ごう 1974年、群馬県生まれ。幼少期から中学にかけて、グアテマラやブルキナファソ、トーゴなどで過ごす。高校卒業後、タンザニアで2年半を過ごし、野生動物写真を撮り始める。英イーストアングリア大学開発学部卒業後、帰国しフリーの写真家に。南部アフリカを頻繁に訪れ、大自然の姿を写真に収め続けている。www.goyamagata.com

African Art 8 ブードゥーの祠の祖先像(トーゴ)

アフリカには木で作られる彫像の他、土で作られた土偶や壺にとても面白いものがたくさんある。それらは木彫品と同じく部族ごとに独特な造形を持つ。そのひとつトーゴの“ブードゥー”として知られる祭礼、儀礼用に使われる土偶を取り上げてみた。

ガーナからトーゴにかけて分布するエヴェ族、アジャ族、フォン族およびその同系の文化圏に属する人々は“ブードゥー”として知られる宗教を持っている。ブードゥーとは彼らの住むすべての世界に存在する、生命を支配する神秘的な力を表す言葉である。ブードゥーに関するもっとも良く知られる工芸品は、王家の主人のために作られた金属製の洗練された彫刻や、真鍮や金などで覆われたり、包まれたり、また結びつけられたりした木製の彫像である。

しかし土製の焼き物の塑像も儀礼に使われる重要な役割を担っている。特有のかたちを持つテラコッタの器や塑像は、個々の神々と関連があり、主に神殿や祠に置かれている。かたちとしては底が開いて空洞になっていて、本来は上下逆の壺である。明らかに陶工によって作られたものである。生贄の供物の体液が頭部から滴りその線が腰のまわりまで染みになっており、その腰の部分から下は土の中に埋められていたものである。

トーゴの首都ロメから20km位北にドライブした時、フェティッシュマーケットと呼ばれる市場に遭遇した。占いに使うあらゆるものを売っている。牛、猿の頭蓋骨、カメレオンの干からびたもの、蛇、鳥、蛙などあらゆる動物の死骸。その市場に近づくと何とも異様なにおいが漂う。そんな中にまだ儀礼をおこなっていない新品のテラコッタの像が並んでいた。新品の土偶はまだ本当に生命が吹き込まれていないようで少々かわいらしい。これがいったん祠に安置され何度かの生贄の儀式を経るとこの写真のように神秘的な力が宿るように見えるのは暗示に掛けられた気のせいなのだろうか?

像は命を吹き込まれて力強く面白い作品に成長していくように思える。

写真提供/小川 弘さん

小川 弘さん 1977年、(株)東京かんかん設立。アフリカの美術品を中心に、アフリカ・インド・東南アジアの雑貨、テキスタイルなどを取り扱っている。著書にアフリカ美術の専門書「アフリカのかたち」。公式ウェブサイト http://www.kankan.co.jp/