ケニア人はかなり熱心に新聞を読んでいる。遠く離れた日本を取り上げている記事も多い。今回は、日本のニュースを中心に、ケニア人が注目する記事をご紹介します。

FIFAワールドカップ

今年一番の話題は、なんと言ってもFIFAワールドカップだろう。サッカーが大人気のケニアでは、ワールドカップの時期になると街頭に大きなスクリーンが設置される。仕事帰りに立ち見する人が大勢集まって、得点のチャンスにはナイロビの街に地響きのような歓声が響き渡る。

サッカーに疎い私よりは、日本代表チームの選手名を知っている人も多く、中にはJリーグのチームや、各チームの選手の名前を言える人までいる。日本代表の誰々はどこの国のどのチームに所属している、なんて私に教えてくれるのだからすごい。

ベルギー対日本戦の後は、日本の健闘を称えてくれる人も多くいた。試合当日は、日本大使館がホールを提供してくれて、テレビを見ながら応援する機会まであった。残念ながら参加できなかったが…。

ケニアのニュース

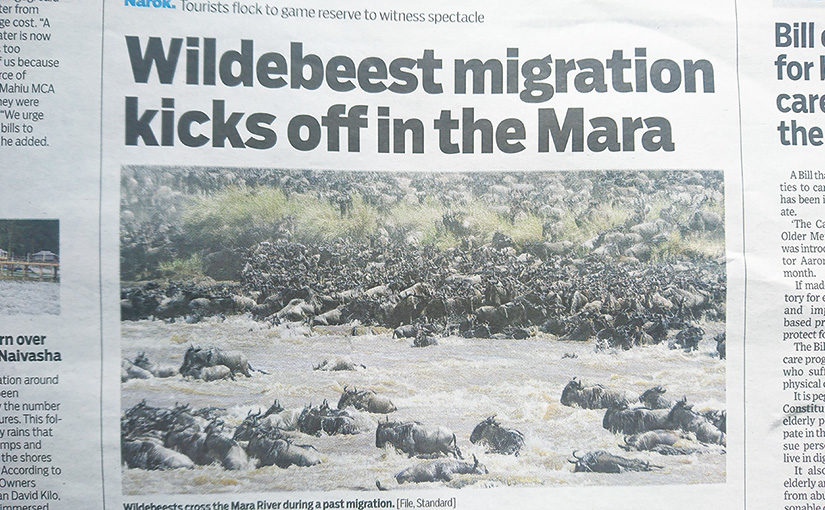

7月下旬頃の新聞には、ヌーの川渡りの話題が頻繁に登場する。今年は雨季に例年以上の雨が降り続いたため、ヌーの川渡りが昨年に比べて1カ月以上遅くなったそうだ。最近になって、ようやくヌーたちがマサイ・マラへやってくるようになったとある。

残念ながら一般的なケニア人は、料金が高いのでマサイ・マラ観光は難しいが、それでもヌーの川渡りは、毎年注目される記事の一つになっている。日本でいえば桜の開花状況みたいなものではないかと、個人的には感じている。

この「DODO WORLD NEWS」が発行される9月中旬頃には、ヌーの川渡りも終盤に差し掛かっている頃だろう。

日本のニュース

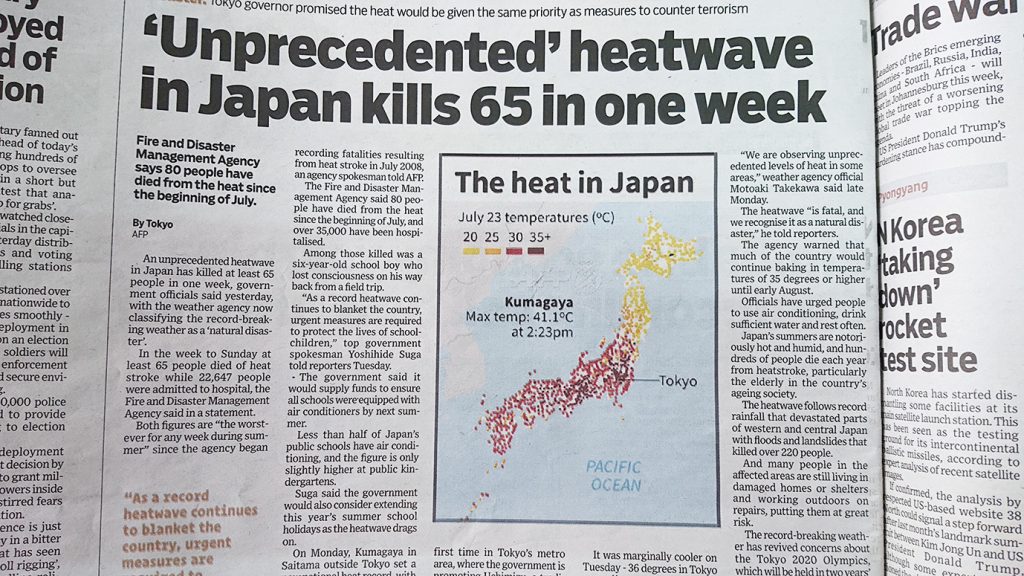

世界的な話題となるニュースだけでなく、日本国内の問題も新聞記事になっていることが多く、私も時として思いがけない質問を受ける。最近では日本の猛暑について、「死者が何人も出るほど日本は暑いのか」と聞かれ、返事に窮してしまった。

西日本の豪雨で多くの方が亡くなったこともニュースになっていた。ケニアでも、今年の雨季は大雨だったので、多くの場所で冠水があった。「インフラが整っている日本で洪水になるような雨がケニアで降ったら、一体どうなっちゃうんだろう」なんて言ってた人もいる。

極東の日本のことなので、新聞でも小さな扱いのことが多いが、隅々まで熱心に読んでいるのだろう。日本人だとわかると、時事的な話題を振ってくる人も少なからずいる。昨年、眞子様の婚約内定の発表があったときには、「日本のプリンセスが結婚されるんですってね。おめでとう」と言われた。恥ずかしながらプリンセスと言われて、一瞬ではあるが、誰のことを言っているんだ?と思ってしまった。秋篠宮ご夫婦の長女である眞子様は、英語で表すとプリンセスになるのか、と思い直し、「よく知ってるね。どこで知ったの?」と訊いてみると、今朝の新聞に書かれていたそうだ。後で調べてみると、端っこの小さいスペースに、確かに眞子様の婚約内定の記事が載っていた。

ケニアにいるからといって日本のニュースを見ていないと、ケニア人に「日本人のくせにそんなことも知らないのか」と言われてしまいそうな気がして、日本にいる時以上に日本のことを頻繁に調べる癖がついてしまった。