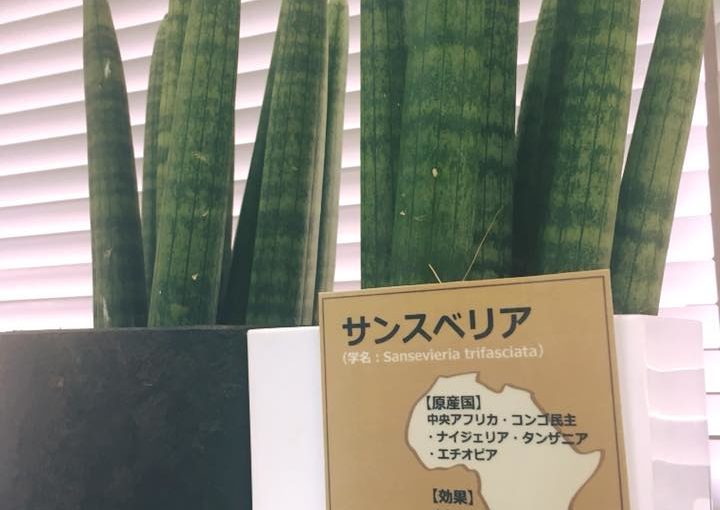

中央アフリカ、コンゴ、エチオピアなど、アフリカが原産のサンスベリア。個性的な種類が数多く、弊社で育てている『サンスベリア・スタッキー』は、固い円筒型の葉っぱが特徴。これで葉っぱ?と思うくらい固いです。なんともユニークな形ですが、浄化力が非常に高く、オフィスの空気をキレイにしてくれております。

2018.5.16発 ケニア・タンザニア5大公園 15日間

先日、ケニアとタンザニアの2ケ国に渡って約2週間超という長いサファリ旅行に出かけてきました。国立公園・保護区を全部で計5ケ所。ここ数年はお休みしていた同ツアーだったのですが、現在はタンザニアの入り口キリマンジャロ空港とケニアの玄関ナイロビ空港の両方に飛んでいる飛行機も増えたことから、以前に比べてより効率よく回れるような内容が組めました。サファリの回数はたっぷり15回!東アフリカのサバンナを舞台にしたサファリツアーの決定版ともいえる内容になったと思います。

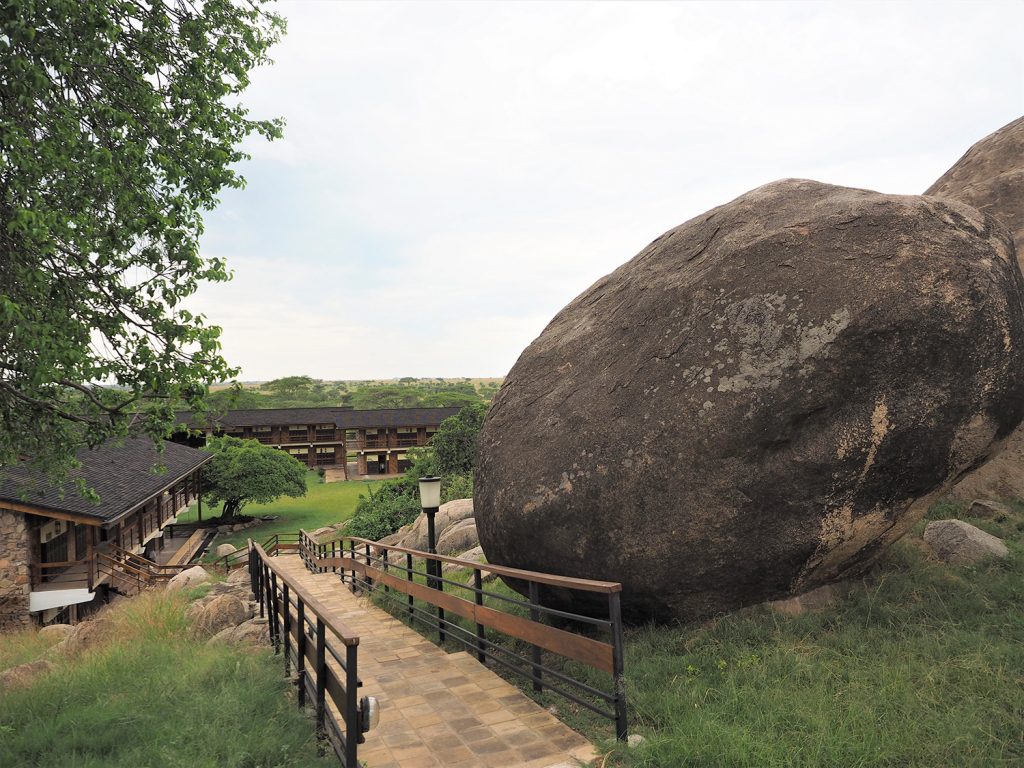

セレンゲティ国立公園では、たっぷり3日間、雨季の終わりかけのサファリを楽しみました。もちろん野生動物に会う事も出来ましたが、何より豊かだったのは、雨季のサバンナの瑞々しい美しさです。『雨季』という字は「雨の季節」と書きますが、現地ではこの季節の事を『グリーン・シーズン(=緑の季節)』と呼びます。文字通り、サバンナの緑が本当に濃く、特に早朝のゲームドライブは格別でした。サバンナがまだ朝靄に包まれる夜明け、樹々や草花、シンと張り詰めた空気の息遣いまで聞こえるような静寂の中、焦らず、急がず、騒がず、じっくりと動物との出会いを求めて車を走らせます。

毎日お弁当片手にセレンゲティをあちこち走りました。忙しいシーズンの時期に比べるとサファリカーの姿も少ない為か、次から次へと野生動物を追いかけて走る、と言うよりものんびり、じっくり丁寧に動物を観察する場面が多かったように思います。

一つ気になったのは、ヌーとシマウマの大きな群れが、セレンゲティの南の入り口ナービゲからンドゥトゥ地区へと向かっていった事です。もう6月になろうという時期に、まだこんな場所に大きな群れが居るという事は、今年は随分マイグレーションの動きが遅いような気がします。中央部のセロネラ地区も草丈がまだまだ高く生い茂っているという事は、まだそのあたりまでは群れの本隊はやって来ていないのでしょうか。不思議です。

さて、ここから今度はンゴロンゴロ自然保護区へと戻り、今度はクレーターの中へ降りてじっくりとサファリします。

ンゴロンゴロ自然保護区でのサファリを終え、これにてタンザニアでのサファリを終えます。2ケ所の国立公園でたっぷりとサバンナの中での時間を過ごすことが出来ました。

いよいよ北上して国境を越えます。約1週間、お世話になったドライバーさんに別れを告げて2ケ国目のケニアに突入です。

ケニアでは王道の3ケ所。アンボセリ国立公園→ナクル湖国立公園→マサイ・マラ国立保護区と回ります。次なるナクル湖では、タンザニアでは遠目にしか見る事の出来なかったサイを狙います。

タンザニア~ケニアへと全5ケ所の国立公園・保護区を巡る旅もいよいよ終わりです。

サバンナのピーク時期と言われる『乾季』にサファリ経験のある方はお分かりかと思いますが、あの季節の早朝ゲームドライブの出発時は、何十台ものサファリカーが次々に砂煙りを上げながら先を競って走り出し、まるで鉄火場のような迫力があります。あの朝っぱらからの喧騒にガツンと気合が入り、あれはあれで個人的には大好きなのですが、それとはまったく異なる、静かで丁寧なサファリが「緑の季節」のサファリの魅力です。

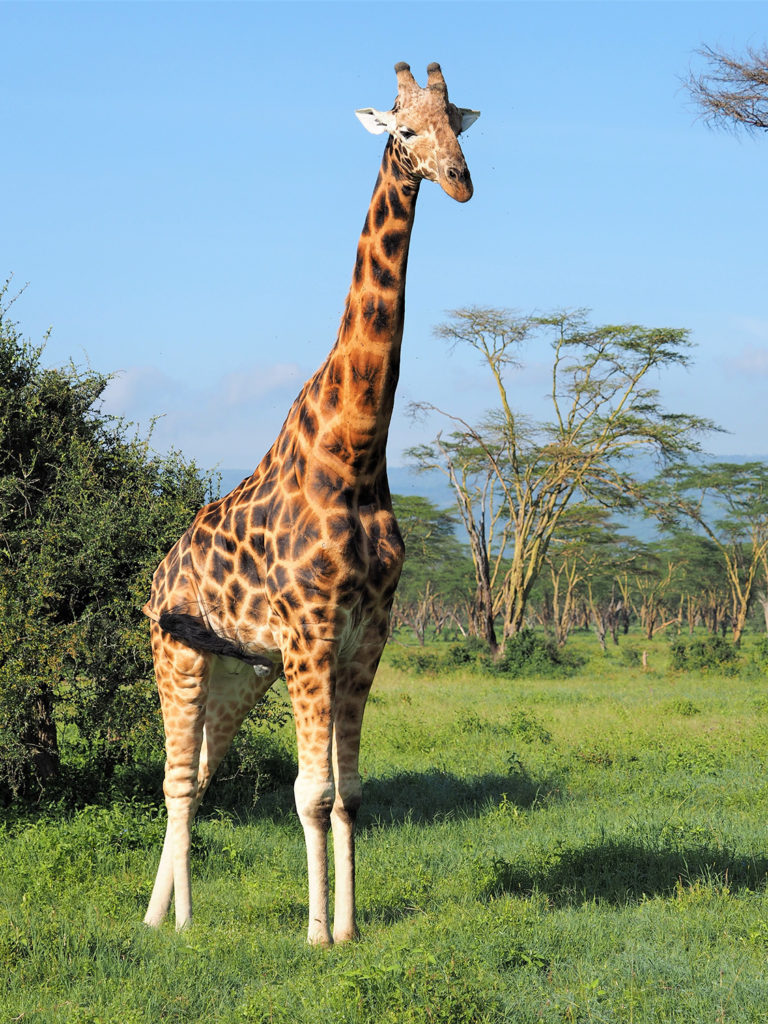

食動物たちの家族の風景、風にたなびく緑の中で気持ちよさそうに転寝をするライオン、色彩が豊かな草花、また空気が澄んでいる為に鮮やかな色合いを見せてくれる鳥たちの姿も魅力です。『乾季』に比べると出会うことの出来る動物の絶対数が少ない為、一つ一つの出会いを大切に、丁寧に観察する上質なサファリを楽しむことが出来ました。

15日間という長めの日程の為、一年を通して常に企画しているようなツアーではありませんが、サバンナの隠れた魅力に出会えるような季節を厳選して、ピンポイントで募集を続けています。次回はまた11月の秋口や3月の春先など、ピークの時期を外して企画予定です。是非、密かなサバンナの魅力に出会える季節をお楽しみに!

ハネムーン・レポート『エジプト&ケニア 9日間』

2018年2月16日出発の手配旅行でエジプトとケニアに行かれた、脇坂様ご夫妻からのレポートです。

出発前

新婚旅行先は結婚前からアフリカに決めていました。妻は歴史が好きでエジプト考古学博物館とピラミッドを見たいのでエジプト。私はゾウが好きでサバンナでゾウを見たいのでマサイマラがあるケニア。

問題は旅行会社でした・・・。エジプトとケニアを取り扱ったツアーが意外となかったのです。

その中で道祖神さんはネットで評判が高いので選びました。結果的に道祖神さんを選んで大正解でした。

私たちは東京から少し遠くに住んでいるため、担当の羽鳥さんとはメールと電話だけでのやりとりでしたが問い合わせのレスポンスが早く、準備は何も問題ありませんでした。特に妻が日本国籍ではないのでビザの取得が不安でしたが、色々と手配していただき助かりました。

1日目

出発当日、私たちは夕方まで仕事をして そのまま空港へ行きました。夜行便でまず中国 北京へ向かいました。

エティハド航空の機内食は評判通り とてもおいしかったです。北京から経由地 アブダビまでの所要時間は14時間・・・最初は機内モニターで楽しんでいましたが、飽きるとひたすら寝ました!笑

2日目

早朝にアブダビへ到着。座りっぱなしでお尻が痛かったですが、アブダビ空港の豪華な雰囲気で疲れが取れました。無事トランジットを済まし、アブダビからエジプトへ向かいました。

4時間ちょっとでエジプトへ到着。着陸前に景色を見たら一面 砂の世界で感動しました。

入国審査を済まし、ガイドのモハメドさんと合流。モハメドさんは以前に私の勤め先がある町に滞在してたということが会話で発覚し、すぐに意気投合しました。昼食はシシケバブ等のエジプト料理を食べましたがあまりの美味しさに驚きました!特にチキンは今まで食べたチキンの中で一番でした。

昼食後はエジプト考古学博物館へ。展示品の多さにびっくり!貴重な展示品や本物のミイラも見れて、妻も私も大満足でした。見学後は部屋からピラミッドが見えるホテルのメナハウスへ。部屋から見るピラミッドは格別でした。

3日目

エジプト観光のハイライトであるピラミッドへ。事前情報でピラミッドは客引きがしつこいとありましたが、このご時勢・・・観光客もまばらで客引きも全然いなくて、逆に寂しかったです。しかし、ピラミッドは壮大で感動しました。ラクダにも乗れて大満足でした。

昼食後はイスラム地区・ハーン・ハリーリ市場へ行き、異文化を実感。その後は時間があったので予定にはありませんでしたが私たちの希望でカイロ市内とショッピングセンターを散策しました。色々なお店が見れて良かったです。夕食後はケニアへ向かうため、カイロ空港へ。短い時間でしたが、ガイドのモハメドさんやドライバーの方はとてもフレンドリーで大変お世話になりました。ありがとうございました。

4日目

エチオピア経由でケニアへ到着。ナイロビ空港では菊池さんに出迎えていただきました。空港前でドライバーのジェームズさんと合流し、マサイマラへ向かいました。空港から車で走り始めて10分ぐらいでジェームズさんが興奮した様子で「サイがいる!」と車を止めて教えてくれました。珍しいサイにすぐ遭遇できていきなり幸先の良いスタートでした!

途中でマサイ村に寄りつつ、マサイマラへ到着。ロングドライブでしたが、車内から様々な動物や絶景が見れて疲れはありませんでした。ホテルはアシュニル・マラ・キャンプ。テントの部屋ですが、内装・設備は豪華でした。部屋からは川とカバ・ワニが見れて良かったです。夕食では嬉しいサプライズが・・・ありがとうございました!!

5、6、7日目

マサイマラでサファリを堪能しました。バルーンサファリも参加しました。値段が高かったため、参加しようか迷っていましたが値段分の価値はありました!バルーン上空から見る景色は言葉にできないくらい感動しました!サファリではジェームズさんが大活躍でした。目視と無線を駆使してくださったおかげで様々な動物が見られました。運よくBIG5(ライオン、サイ、ヒョウ、ゾウ、バッファロー)も全部見れましたし、私がゾウ好きと伝えると、ゾウ探しに重点を置いたサファリにしてくれました。おかげで何度かアフリカゾウの群れに遭遇しましたが、大感動でした。

8日目

マサイマラからナイロビへ。

ナイロビではショッピングを楽しみました。

9日目

ついに帰国日・・・。楽しすぎて帰りたくありませんでした。

帰りもロングフライト。

ハネムーンの写真を見ながら妻と思い出話をしつつ日本へ・・・。

最後に

エジプトとケニアは治安の面で心配される方が多いと思います。実際に私たちも出発前に周囲から「本当に大丈夫?」等とたくさん言われましたが観光中はガイドから離れない、人前でサイフを出さない、夜中は出歩かない等の基本的な安全事項を守れば、ほぼ安全だと思いました。

ハネムーンから3ヶ月以上経ちますが、今でもたまに夢の中でカイロの街やマサイマラの絶景が出てきます・・・。

それぐらい良いハネムーンでした!

道祖神さんのみなさま、現地ガイドの方々 大変ありがとうございました。

いつになるか分かりませんが、必ずまたアフリカへ行きたいと思います!

次は南アフリカ・ボツワナ方面に興味がありますのでよろしくお願い致します。笑

◆アフリカでハネムーン&ウェディング特集ページ

キリマンジャロTシャツ

仕事柄?日本で生活していても、アフリカングッズにはつい目が行きがちです。

正直、残念なデザインや惜しいなと思うものも多いですが、最近久々に欲しいなと思うものが出てきました。

今年、日本のスキー/アウトドアメーカーのPhenixから、アフリカ最高峰キリマンジャロをテーマにしたTシャツがラインナップされています。

先日、登山終わりの方が胸に「HU JAMBO」と書かれたTシャツを着ていて、思わず目で追っていたら、背中に「SI JAMBO」と書かれていて、一気に気持ちを奪われました!

ご存知の方も多かもしれませんが、「ジャンボ/JAMBO」は、ケニア、タンザニアなどでよく耳にするスワヒリ語の挨拶の一つですが、実は正確に使う場合には、調子をお伺いをする相手の人称に応じて頭に文字(否定主辞)がつきます。

(HU JAMBO)あなたは元気ですか?

(SI JAMBO)わたしは元気です。

(HAMU JAMBO)あなたたちは元気ですか?

(HATU JAMBO)わたしたちは元気です。

話が逸れましたが、しっかりと監修して作られているなと感心したと同時に非常に欲しくなりました。

これ以外にも、キリマンジャロ固有の植物がデザインされたものや、ルートが描かれたものなど、欲しくなるデザインが目白押しです。

今年キリマンジャロ登山を目指していらっしゃる方、過去に登ったことがある方、是非お気に入りの一枚を手に入れてみてはいかがでしょうか??

http://www.phenix.jp/outdoor_features/3058/

by 荒木

アイヌ音楽がアフリカへ!

アサンカラ(旭川)アイヌの血を引く、カラフト・アイヌの伝統弦楽器「トンコリ」の奏者OKI氏率いるOKI DUB AINU BANDがアフリカに初上陸。南アフリカ、スワジランド、レユニオン島で行われた音楽イベントに参加されました。

荒れ狂う激しい雨が降る中、はじめてOKI氏のトンコリを聞いて以来、ずっと虜です。

アイヌの独特の旋律にロックやレゲエのグルーブが混合する独特のサウンドが、アフリカの地に溶け込む。想像するだけで、ゾクゾクしちゃいます!

いつか、アフリカで、アイヌの響きが作り上げる人々の熱気を体験しに行きたいですね!

Facebookオフイャルページでは、アフリカツアーの様子が掲載されておりますので、ぜひチェックしてみてください!

by 根本

https://www.facebook.com/okidubainu/