2017年8月25日出発の手配旅行でケニア・サファリ・ハイライト 10日間に行かれた、石川様ご夫妻からのレポートです。

■子供のころの夢が叶った

2017年8月25日から9月4日にかけてケニアに行ってきた。アフリカの大自然をこの目で見てみたいと思い出したのは小学生の頃だ。その頃からテレビ好きだった。よく見ていた番組は海外の雄大な自然や沢山の珍しい動物たちを扱った番組だった。中でも「野生の王国」、「すばらしい世界旅行」は格別だった。毎週末にやっていたこれらの番組を見るのがとても楽しみで、そしていつかは自分で訪ねてみたいと思っていた。あれから約半世紀、漸く夢が叶った。そんな背景からもこの旅はとても格別なものだった。

■旅の準備

家内と旅行を決心したのは今年の5月ごろ。早速近くの旅行会社やWEBで情報を集めた。以前から “いつかはアフリカに行く”と考えていたので下調べは少し進めてあり、評判や情報量から道祖神さんを候補に考えていた。五反田にある事務所を家内と長女と共に訪ね、担当の伊藤さんから丁寧な説明を受けて“ここにお願いしよう”とほぼ即決だった。決め手は担当者の対応に加えて旅先のケニアに日本人の常駐が居ること、やはりいざという時の対応力が違うはずと思った。何といっても未経験の国なので(アフリカ大陸は新婚旅行で行ったエジプト以来の2度目なのだが、、)。

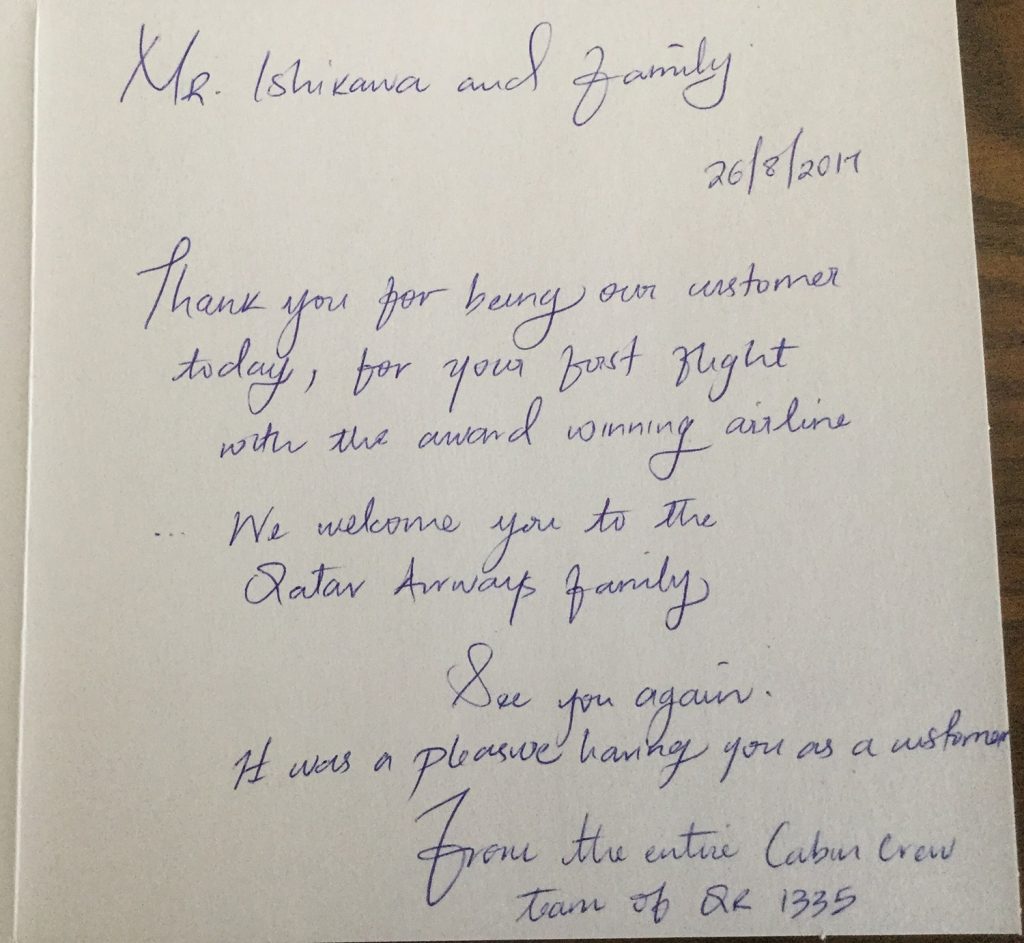

■ドーハ経由でケニアへ、カタール航空は良かった

エアラインはカタール航空。元々JAL派なので同じOne World Allianceの航空会社はありがたかった。一方、カタールは直前にサウジアラビアやエジプトとの国交断絶のニュースがあり少し心配はあった。しかし、キャビンアテンダントの対応やサービスはとても行き届いていて良かった。特に印象深いのは往路のフライトで“このフライトがカタール航空の初めての経験です”と言うと機内食のアラビア料理の説明をはじめ丁寧に対応してくれた上に降機直前にお手紙まで頂いたのだ。

また、トランジットで使用したドーハの空港はとても大きく綺麗で感心した。ドバイへの対抗心もあるように聞いたが、いずれにしても素晴らしかった。ビジネスクラスを使ったので次のフライトまでの時間はラウンジで過ごした。スペースもゆったりしていて飲み物、食事などしても充実している。さらに“Quiet Area”という休憩施設も用意されている。しかし、周りが静かな分ひそひそ話が余計響いたりして使うのにちょっと気を遣ってしまう。でも横になれる大きさのソファーは有難かった。

■さぁケニアに入国

ナイロビのジョモ ケニアッタ空港へ到着。国際線の建屋はとても簡素。空港で道祖神の方をちゃんと見つけられるかなぁという漠然とした不安は一瞬でどこかに立ち去った。入国審査、税関審査を済ませて無事に入国。

その日はナイロビ空港近くのホテル:オレ・セレニに宿泊。家内は少し旅の疲れが出たので無理せず部屋でゆっくり過ごす。早速ケニアのビール:TUSKERを飲む。あれ?何だか普通に美味い。もっと独特の風味があるかもと期待(?)していたが、、この後ほぼ毎日これを飲んでいた。ホテルの目の前はナイロビ公園。ここにも野生動物がいる。部屋から見る事の出来たのはエランドと鷺の仲間。

ところでナイロビは標高が約1800mある。日本から非常食(?)として持ち込んだカップ麺もご覧のとおり膨らんでた。

■アンボセリ国立公園へ

翌朝、小型機でアンボセリ国立公園へ。約一時間のフライトであっという間に到着。この空港は、平原に滑走路と小さな平屋の建屋とアンテナの塔があるだけとシンプルそのもの。降り立ってすぐに見えるキリマンジャロと地平線。ついにアフリカ大陸に降り立った実感が沸いた瞬間だった。

空港からホテル:アンボセリ・セレナ・ロッジへ。もうすでにサファリは始まっていた。兎に角、動物たちが沢山いるのだ。ヌー、トムソンガゼル、インパラ、象、あれこんなに簡単に会えちゃってよいのかぁって思うほど。運転をしてくれたガイドさんが言うには、アンボセリはキリマンジャロの雪解け水のお陰で沼が沢山あり多くの生き物を育んでいるとの事。

象が沢山いてブッシュを食べつくし、今では平原だ。この環境が密猟を難しくしているため、象の性格が穏やかなことも教えられた。アフリカに於ける象牙密猟は今でも後を絶たない。記憶の良い象は人間に傷つけられる経験を持つと防衛の為に攻撃的になるらしい。早速、手が届きそうな近さで象を観察できた。

この公園では夕焼け、朝焼けをはじめこの後の旅行で会うほとんどの種類の生き物に会えた。代表的なものでは上記に加えてライオン、ハイエナ、ジャッカル、バッファロー、ヘビクイワシ、ダチョウ、グランドガゼル、マサイキリン、シマウマ、バブーン(ヒヒ)、沢山の鳥たち。特にエランドは神々しさを感じる美しさであった。

ガイドのヨセフさんはとても真面目で誠実。持参の図鑑で丁寧に教えてくれ好感が持てた。新米のガイド見習いも一緒だった。

もう一つ忘れられないのはホテル・スタッフのフレンドリーな対応だ。ダイニングのマネージャー:キミンダさんが我々の名前を憶えていて毎回、名前を呼んでセットしてくれる。お礼と言っては何だが私からはより丁寧な日本語の使い方について少しお話した。さらにテーブル担当のスタッフやセキュリティのスタッフもとてもフレンドリーだった。

アフリカでやってみたことがあった。それは星空の撮影。そのためには光が入り込まない暗い場所に行く必要があるが当然我々旅行者だけでは危険である。スタッフにこの事を話すと一緒に場所探しなどを手伝ってくれた。一緒に見た天の川(子供の頃以来だ)が無事に撮影できたときは本当に嬉しかった。付き合ってくれたマイケルに感謝、感謝。

充実した時間が持てたアンボセリ滞在であった。帰路は来た時と同じようにナイロビへ小型機で移動した。次の訪問地へ向けて。さようならアンボセリ、さようならキリマンジャロ。

■ナクル湖でシロサイ、クロサイに合う

次の訪問地はナクル湖でアフリカを縦断する大地溝帯の中にある。ナイロビはその外にあるので高地から谷へ向けてのドライブとなった。ここからはガイドが道祖神のジョージになった。

従来はフラミンゴの大群で有名だったが今は湖水が増加し餌の藻が減ってしまったため少数しか見られない。しかし、サイに会える確率は高いとのアドバイスを得て組み入れてもらった。会えた!! それもクロサイとシロサイと同じ日の同じ時間帯に。遠くに見えたサイの移動先に先回りして待ち伏せ作戦、これが大当たり。大迫力。また、水鳥にも沢山会えた。エジプトグース、ヘラハシサギ、エボシクマタカ、そしてとぉ――くにフラミンゴも! ナクル湖まで行くのに6時間もかかったが行って良かった。ホテルはライオン・ヒル・ロッジだった。

ところでシロサイイとクロサイは色で見分けるのではなく、口の形。幅広の口はシロサイで、幅広=wideがなまって(?) white(シロ)になったという説がある。もう一方はおちょぼ口。あっちがシロならこっちはクロで決まったのか!?

「あれ? ライオンとハイエナの喧嘩かな?」とジョージが珍しく少し興奮気味に話す。丘の上に10頭を超えるライオンの群れがいてみんな同じ方向を見ている。その先には、やはり10頭を超えるハイエナがじわりじわりと間合いを詰めている。あたかもハイエナがライオンを威嚇している?やや不思議な光景にも思えたが実際そのような雰囲気であった。百獣の王も現実にはいろいろ苦労しているようだ。どこの世界も同じだと思った。

■そしてマサイマラへ

「セレンゲティ大草原」子供の頃に胸をときめかせて聞いていた名前だ。国境の関係で北側のケニア領をマサイマラ、タンザニア側をセレンゲティと呼ぶが動物にとって国境は無関係でひとつの大きな草原だ。“マラ川を渡るヌーの大群”を少しばかり期待していたが、今年はマラに十分な餌がありヌーは公園に留まっていた。残念。しかし、ここでも沢山の出会いがあった。ナクル湖から約7時間のドライブ(途中昼食休憩を含む)。途中、広大な小麦畑や地元の小さな町々を横目で見ながら移動し公園についたのは夕陽の時間。空がオレンジから赤そして紫へと変わるこれまでに経験のない夕陽を見ることができた。この光景、色、空気は決して忘れない。これまでに見たどの夕陽よりも心に強く残った。感動した。これがアフリカの風景であり、空気だと思った。

マサイマラは大型のネコ科の動物に会えるのが楽しみだった。ライオンはもとよりチーター、ヒョウなどである。今回の旅行ではこれらすべてに会えた。ハネムーン中のライオンや、ライオンがキリンを狩ろうとして追いかける瞬間にも遭遇した。まさに幸運だった。

夜行性のヒョウは会える確率が低いのだが写真に収めることが出来たのはまさに幸運(ガイドさんの実力)。そればかりかチーターの親子に大接近できたり、クロサイのマーキングの瞬間も収められた。一方、草原をゆったりと歩く象の姿は威厳があった。美しいエランド、インパラ、ガゼル。沢山のダチョウやマサイキリン。可愛らしいイボイノシシにも会った。

自然の営みを感じたのはライオンの群れの前に横たわるヌーの骨やヌーの死骸に群がるハゲワシ、ハゲコウだ。また樹上で遠くを見るミミヒダハゲワシも。

一方、颯爽とあるくヘビクイワシは英名:Secretary Bird(執事鳥)の如く凛としていた。

■忘れがたい経験

サファリの途中でパンクした! 最初はパンクぐらいすぐに直ると思ったが、ガイドさん自身もパンクはあまり経験がなくジャッキの使い方や歪んだ工具入れの蓋など次々に問題が起こり四苦八苦。通りかかったレンジャーにもアドバイスを貰って何とか修理完了。ガイドさんご苦労様でした。この間、本来はいけないのだが止む無く公園に降りた。おおー、ワイルドぉと感激しつつ写真を撮った。

もう一つはゲリラ豪雨。着いた日を除いて2日目、3日目の夕方は土砂降りになった。乾季にも拘らずだ。ガイドさんは“雨と風が吹くストームの経験は無い”と言っていた(公園内では時々夜中に強い雨は降るよと現地スタッフが翌日耳打ちしてくれたが)。帰り道が判らなくなるくらいの台風のような雨で少しヒヤヒヤした。何といってもナビは搭載していない。地図はガイドさんの頭にしかないのだから。でも、彼は頼りになった。ヒヤヒヤが深刻な心配事になることは一切なかった。

■初めて気球に乗る

今回の旅行では生まれて初めて気球乗船(?) も体験した。揺れによる乗り物酔いを危惧したが全くの取り越し苦労。朝日が昇るころ離陸、上空から見るマサイマラはまた格別だ。我々のゴンドラにはインド、コロンビア、アルゼンチン、現地人スタッフそして我々と国際色豊かな乗客で、バルーンサファリが終わった後のブッシュでの朝食はシャンペンを片手に大いに盛り上がった。調子に乗って3杯も飲んだのでその後のサファリは暫くとても眠かった。

キャプテン(気球の操縦)は日本人。これまたびっくり。ニュージーランドからご夫婦で越してきたらしい。その日の夕食をお願いして一緒に(ロッジのティピリクワニにて)。ご夫婦の馴れ初めや庭に象が来る今の暮らし、最近酔っ払いが野外で寝てしまってハイエナに下半身を食べられたニュースなどいろいろと楽しい話ができた。有難かった。お返しと言っては何だが、非常食として持参した日本のお菓子やカップ麺を差し上げた。帰国後メールを頂き美味しく食べましたとのこと。良かった。良かった。

■ケニアの人々、マサイの人々

出発前にマサイの人は写真が嫌いで撮る場合には了解を得る、またはチップを渡すなど面倒(な人々)だなと思っていた。しかし、考えてみれば当たり前で、一般の人が外国の人間に物見せよろしく気遣いなく写真を撮られるのは快くない。実際の現地の人々は面倒どころか、はにかみ屋の人が多いという印象でみんな純朴で真面目で控えめだった。アフリカは治安の面も心配だった。ガイドさんに失礼とは思いながら直接この質問をすると。「日本と同じだよ、都市部は犯罪が多いが国立公園のある田舎は事件なんか滅多に起こらないよ」とのこと。

帰路の途中に現地のスーパーに寄った。お土産のコーヒーや紅茶を仕入れるために。スーパーは品揃えも豊富で何と近代的なことか!びっくりである。でも、買い物途中で急に停電。発展途上だという事を実感した。近代化して便利になり生活環境が向上して欲しいと思う一方、純朴で控えめなあの人たちはそのままのスタイルで居て欲しいと勝手に思っている。

■無事帰国

行きと同じように帰りはナイロビ、ドーハ、羽田の経路で。ナイロビ空港に向かう途中、いつもは有り得ない(らしい)渋滞に会いフライトに間に合うのかちょっとひやひや。実際には何ら問題はなかったが。空港にやっと着いたら今度は車の後部ドアが開かずにちょっとヒヤヒヤ。ガイドさんとはここでお別れ。本当にお世話になりました。ありがとう George。君の事は忘れないよ。空港内に入ろうと並んでいたらセキュリティ検査装置の不調で別の入り口へ回れと指示されるなどちょっとヒヤヒヤ。でもすぐに問題なくパスポートコントロールを通りナイロビのラウンジで最後の(?)TUSKERを飲んでしばし今回の旅行を振り返っていた。

帰りのフライトも順調(ドーハでの8時間弱のトランジットはちとしんどかったが)。無事に日本に着いた。約30年前のエジプトの時のような体調不良も無く全てが順調、沢山の幸運にも恵まれて、興奮の連続の旅行だった。今回の旅行は私の生涯の中で決して忘れることのない大きなイベントになった。

アレンジをしてくれた道祖神の伊藤さん、荒木さん、現地の菊池さん。ありがとうございました。

アンボセリのヨセフ、マイケル、キミンダ、カリオキ。ナクルからマサイマラまでずっとガイドしてくれたジョージ。気球キャプテンの執行さんと奥様。本当にありがとうございました。

心から感謝します。