2011年9月9日出発、タンザニア 未知のサファリ 手配旅行 12日間に行かれた新田見昌子様からの、ムコマズィ国立公園のレポートです。

9月9日

羽田空港のABCカウンターで、予め送っておいた荷物を受け取ろうとしたら、「ありませんね~」って(・。・;

ノッケからつまずいたのか!?

っていうか、係の人はハードケースを想像して捜していたみたい。

アフリカ旅行のキホンはソフトバッグでしょう??

とりあえず荷物を預け、検査場を通過して搭乗待ちしていたら、「使用機材の到着遅れで、出発時刻が20:15→20:30に変更」のアナウンス。

結局、KIX到着が20分遅れで、ダッシュでEKのカウンターへ・・・。

チェック・インのファイナルアナウンス、ギリギリで手続き終了~(ホッ)

しかも、EK317便は出発が10分繰り上がっている!

と言う訳で、チョイチョイつまづきながらも無事出発~

9月10日

DXBに着いたら、まず喫煙~~~

勝手知ったるDXBターミナル、喫煙場所は旧ターミナル123Gate脇・・・

と、歩く事15分(本当に広い!)、何だか誰もいないじゃない?

で、掲示を見ると、『リニューアル工事中~Gate 121へ』って、さらに遠くなっていた!!(ガクッ)

と言う訳で、せっかく遠路はるばる来たんだから、暫くコッチで過ごすことに。

AM5:00ごろなので、皆さん思い思いに仮眠をとっていらっしゃいます。

カーペット敷きなので、直接ゴロンと寝ている人もおり、自分も“郷に入っては・・・”で、小1時間横になって寝ました。

因みに、コチラ旧ターミナルは、中東近隣諸国のキャリアの発着が多いようで、ターミナル内に、ムスリムの方々のための“Pray Room = お祈り部屋”(男女別)があります。

そしてAM7:00過ぎ、EK乗り継ぎ“恒例”の無料の朝食・・・

思ったよりはすんなり入れて、席もほかの“おひとりさま”と相席でき、飲み物・チキンソーセージ(さすがイスラムのお国柄、ソーセージはポークじゃない!)等をいただきました。

それでも出発がAM10:50なので、まだまだ余裕~。

帰りに買うお土産や自分用の品々を、DFSで下見しました。

そして再び、片道20分歩いて喫煙ルームへ。機内の運動不足もコレで解消???

珍しく(!?)Gateが旧ターミナル133だったので、戻るのは楽チン!

バスで飛行機まで行き、搭乗。

って、今度はちょっと出発が遅延気味。

15:00(現地時間)ごろ、無事Dar es Salaamに着きました。

荷物も無事ピックアップし、外に出て、出迎えのSalimさんと会う事が出来ました。

両替も済ませ、一路今夜の宿Rainbow Hotelへ・・・。空港から車で10分ほどでした。

港が近いので、湿っぽくてムシ暑い。

部屋に落ち着き、時計を見たら、もう17:00!暗くならないうちに、とりあえず夕飯代わりなる食糧をGetせねば!ってことで、ガイドブックに、近所の『JM MallというチョッとしたアーケードにスーパーマーケットのSHOPRITEがある』ってことなので、行ってみることに。

しか~し!無いじゃん!

替わりに、インド人経営らしき小さなスーパーがあったので、飲み物・スナックなどを購入!

機内食から持ってきたパン・チーズ等も足して、Tanzania最初の夜は過ぎていくのでした。

そうそう、部屋のTVでパキスタンの料理専門番組(『Masala TV』)をやっていて、おもしろかった。

為替レート : US$小額紙幣 1$=1400TZS、100US$⇔14,000TZS

9月11日

朝 7:00、約束どおりガイドのSalimさんが、ピックアップに来てくれました。

今日はMkomazi N.Pまで、8時間のロングドライブ!!

まずDar es Salaam郊外でミネラルウォーターを購入、給油も済ませ、前半は予想通り真っ直ぐヒタすら走る。

山が見え始めたあたりから、チョット涼しくなった。

13:30頃、Momboという街の、長距離バスやトラック等も立ち寄るドライブインのような所でランチ休憩。正味30分くらいかな?

レストランはビュッフェ形式で、最後にお会計・・・って流れだったようだけど、自分はそんなにお腹も空いていなかったので、レストラン入り口で売っているタマリンドジュースと、街頭売りの棒状メンチでごちそうさま!

タマリンドジュースはネクタータイプのトロみのある濃い~もので、甘酸っぱくて激ウマ!だった。

そして敷地内にある青果売り場をヒヤかしたりして、パッションフルーツと生のタマリンドを試食!

長距離バスが通過する街道沿いでは、特産品の“押し売り”が、バスめがけてすごい勢いで売り込みに来る。特にオレンジ売りがすごかった。

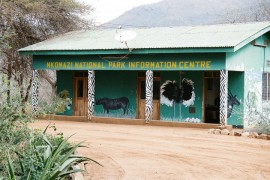

15:00、やっとMkomazi N.Pのゲートに到着!

入園手続きをしていると、ガイド代を請求されビックリ!

「全て込み込みで払ってある」旨説明し、Salimさんも会社の方に問い合わせてくれて一件落着!

更に車でBABU’S CAMPへ。

Gate→ロッジまで行く途中、キリン・オーストリッチが“出迎えて”くれました。

風の音・鳥のさえずりしか聞こえない静かな所。

ドライバーのSalimさんは、Gate→ロッジまで案内してくれたガイドさんを、再びGateまで送り届けに行きました。

夕方、風が強めに吹いて、テントロッジの“壁”がタワむ・・・

18:00、シャワー。これがまたワイルドな屋外シャワーで、予めお願いした時刻に、スタッフがお湯を沸かしてタンクに入れてくれるタイプ。

風が吹いているので、体温を奪われ、寒ぅ~~~

19:30~Dinner

夜に入り更に風が強まり、“布おお家”は風が抜けるので、かなり冷え込んだ。

9月12日

6:00~7:00ごろまで小雨!

7:00~朝食、8:30 サファリに出発!

出会えた動物たちは、キリン・シマウマ・ハートビースト・エランド・ウォーターバック・・・

しかしどれも遠い。

ビューポイントで下車。珍しく(ガイドさん曰く)、別のサファリカーが先客で止まっていた。

11:30頃ロッジに戻った。

曇天で肌寒く湿気も多い。

夕食が自分たちだけなので、ローカルフードのウガリをリクエストした。

13:00~ランチ。午後のひととき、ノンビリした。

夕方は、また風が吹くと寒いので、午後のサファリ前にシャワーを浴びる事に。

16:00~午後のサファリに出発。

やはり動物が少なく、バードウォッチングもするが、名前がイマイチわからず。

でもホンノちょっとだけ、ディクディク・ジャネットにも会えた。

一瞬だったので写真は撮れなかったけど・・・。

ウォーターホールで下車。ハイラックスが居た。

Mkomaziは川・池等の水がないので、雨水の流れを堰きとめて貯水しているらしい。

そんな訳で、動物も生息しにくい環境・・・ってことです。

それと、サファリ用道路が少ない事や、動物たちが、“人馴れ”していないので、すぐにブッシュに隠れてしまう・・・

これが、Mkomaziが観光のメジャーになれない要因のようです。

昨日より風が弱く(コレなら夕方シャワーでも大丈夫!)

夕食は待望のウガリ・フィッシュシチュー(オクラ入り)!

何度もアフリカには来ているものの、ウガリは初めて!

正式に、食べる前に手を洗い、右手だけで食べることに挑戦!!

途中からスプーンにしちゃいました(^^ゞ

夜、風がおさまり、雲も晴れていたので月が明るい。多分満月?

星も見えきれいだった。

9月13日

今日はランチボックス持参で、One Day サファリ。

朝は冷え込んだけど快晴!(明け方、WCに行ったとき星が良く見えていた。)

9:00~出発なので昨日より朝食時間が遅く、レストラン前の水のみ場には昨日とは違う鳥たちが来ていた。

サファリは、相変わらずコチラに気付いて、動物たちは素早くブッシュに逃げ込んでしまう為、写真は撮りづらい状況。

動物はキリン・インパラ・オーストリッチ・ディクディク・クドゥー・レッサークドゥー等

鳥類はライラックブレステッドローラー等・・・

日中は暑く、埃っぽい中このまま行っても、もう動物には会えそうもない。

と言う訳で、ガイドさんがかけ合って、サイ・リカオンのサンクチュアリー(=要は、飼っている)所へ連れて行ってくれることになった。(わぁ~い!!(^^)!)

人間との接触で病気が蔓延する事を恐れ、最近ではなかなか行かれないらしい。

恰幅の良い迷彩服を着た“所長さん”に挨拶をし、同行してもらって、まずリカオンとご対面!

金網の向こうに1組のペアと子供たちがいました。

子供たちは生後3ヶ月・・・だそうです。

次に、園内用のジープに乗り、サイの保護地域へ・・・。

厳しい警戒のゲートを通過し、サイにつけた発信機の電波を受信するアンテナを持ったスタッフが乗り込んで、サイがいそうなほうへ車を走らせる。

意外と早く“お出まし!”

スタッフは、「ブイ!ブイ!」って、呼んでいました。

といっても、またブッシュへ逃げこんでしまったので、束の間のご対面・・・となりました。

所長さんが「暑い日中は、木陰で休んでいるので、見つけにくい」と言っていたけど・・・。

でも、満足ぅ~~

その後、一旦その場所を離れ、遅めの野外ランチ!

サファリでのランチボックスといえば、紙のボックスに一人分ずつ入ったモノを想像していたけど、チャンとアルミの鍋に陶器のお皿まで入った、何だかゴージャスな入れ物。

まあ、内容はサンドイッチにゆで卵・・・等、フツーだったけど。

15:30、ランチ後はロッジに向かってひたすら走る。

夕方~また風が吹き始めたけど、今日はそれほど寒くない。

夜は昨夜同様、月も星もキレイに見えた。

Mkomazi最後の夜は更けていくのでした。

9月14日

5:00起床。まだ真っ暗だけど、今日はRuahaへ移動の為、早朝よりパッキング。

小雨から曇りへ。

6:30、朝食。慌しくBadu’sのスタッフ全員の写真を撮り、7:00、Arushaへ向かって出発!

Arusha市内の渋滞を考慮し、早めの出発になった。

休暇でArushaの自宅へ帰るロッジのスタッフ3人も便乗。

11:30、Arushaの空港に到着!チェック・インが12:30なので余裕~~~

駐車場の車内で早めのランチ。

13:20、Arushaに向けセスナ機が離陸!

でも、その前にひと騒動(・。・;

というのは、まさかセスナ機移動なので、セキュリティーチェックなんて全然アタマになく、機内持ち込みのザックにサバイバルナイフが入れっぱなしだった。

当然、X線検査でバレて没収になりそうになったけど、何とか粘って預け荷物に入替え、事なきを得たのでした。

セスナ機は途中、Kuroというエアストップと、比較的大きな街(ドドマ?詳細不明)に立ち寄り、Ruahaのエアストリップには16:00頃到着。

途中は爆睡していたので、あまり景色は見なかった。

9月15日

朝、Mkomaziより暖かい(「Ruahaの方が気温が低い」って、聞いていたけど)。相変わらず部屋は風が抜けるけど、半袖でOK!

6:15、起床。7:00~朝食。

シナモンロールが美味しい。

8:00~ Safariに出発!ドイツ人のご夫婦と混乗。

彼らは、昨日もOneday Safariで、レオパード狙い・・・らしい。

キリン・シマウマ・インパラ・ゾウ・バブーン・レッサークドゥー・バッファローを間近で見られる。

11:00過ぎ、ドリンク休憩。

その後、何と!!バブーンとレオパードが鉢合わせして、ファイティングするシーンを一瞬だけ見られた!

あまりに急で一瞬だったので、写真は無理。

同乗のご夫婦はかなりエキサイトしていた。

14:00頃、ランチエリアにて昼食。

この日は既に、サファリカー4~5台が駐車しており、ランチエリアは満員状態。

一応WC小屋はあるものの、“おみくじ箱”タイプなので、ブッシュのほうがマシって感じだった。

屋根つきの小屋は他のグループで満員だったので、折りたたみチェアーが用意され(ひじ掛けにボトルホルダーが付いたもの)、景色を眺めながら食べた。

ランチボックスには、生のニンジンスティックやトマト丸ごと等が入っていた。

その後は、16:00までにロッジに戻るべく、所々動物を見ながら帰った。

ライオンを3ヶ所で見られ、これまた至近距離で、Mkomaziとは大違い!

16:30頃、ロッジに戻った。

今日は昨日とは反対側から風が吹いている。乾燥がスゴいので洗濯物はよく乾く。

夕方からは風向きが変わり、昨日と同じになった。

いつもどおり夕食。ゲストは24人。

夜、月が出たが、曇ってしまい薄っすらしか見えなかった。

9月16日

今朝も暖かめ。

6:10、起床。7:00~朝食。

8:00~ Safariに出発。今日もOneday Safari!

同乗者4人だった。

ライオン・クドゥー・インパラ・キリン・ゾウ・ディクディク等と出会った。

そして、気にぶら下がったインパラを発見!

どうやらレオパードが食した残骸の様子。

と言う訳で、付近を注意深く観察。道路から外れたブッシュの中にも、車は入っていった。

そして!遂に発見!!

茂みの中でコチラの様子を窺っていました。でも、ほんの一瞬で更に奥に逃げこんでしまい、シャッターチャンス・・・だめだったかも!?

一同大興奮のまま、川べりの見晴台にて休憩。

その後、13:00~昨日と同じ場所でランチ。

昨日より空いていたので、屋根つき小屋で食べる事ができた。

帰路は相変わらず暑くてボーッとした。

ロッジに到着しTea Time。

その後Bandaに戻り、バルコニーから目の前の川を眺めた。

夕方なので象たちが水を飲みに来ていた。

ちょっと離れた場所でカバが喧嘩しているようで、鳴き声がうるさかった。

18:30~強風が吹き始めた。

今夜のゲスト数も24人!

大きなグループは帰ってしまい、カップルや少人数のため、“おひとりさま”の自分は端っこのテーブルに移動でした。

月が出る前は星がキレイだった。

9月17日

今朝はちょっと冷えた。(夜中まで風が吹いていた)

今日は、Half Day Safari!でも、出発はいつもどおり、8:00

ライオン3頭が座っている向こうに、キリンの“残骸”を発見!

昨夜のうちにハンティングして食べたらしい。

ジャッカルが傍をウロウロしていたが、我々を警戒したのか!?逃げて行ってしまった。

昨日、レオパードが食べ残していた、気にぶら下がったインパラの死骸は、骨だけになっていた。

この日は一旦、午前中でロッジに戻るため、あまり遠くへは行かない。

他に会えた動物たちは・・・ディクディク・グレータークドゥー・キリン・ゾウ・シマウマ・バブーン等。

ランチは、自分が止まっているエリアよりちょっと高台にある、メインキャンプのダイニング。

そこから急な坂道を下って、自分のBandaへ戻った。

昼間は、スタッフも休んでいてすごく静かだ。

あたりを散策。

16:00~Tea Time。16:30~午後のSafariに出発。

途中、見晴らしの良い場所でサンセットを撮影。

18:30にロッジに戻った。

既に夕方の風が吹いていたので、さくさくシャワーを浴びないと寒くなってしまう。

今夜も星がキレイ。でも夜半まで風が吹いていた。

明日は、8:00~Safariがてら、エアストリップへ・・・。

9月18日

5:20、起床

薄暗い中、トーチを点灯して荷造り開始!

いつもどおり7:00~朝食をとり、8:00~出発。最初、メインロッジでチェックアウトを済ませ、エアストリップまでSafariをしながら行く。

まずHippo Poolに立ち寄る。とはいえ、もう陽が昇ってしまったので、カバは鼻しか見えない。

水辺にはかなり大きなクロコダイルが寝そべっていた。

その後、最後にライオンを見て、11:00頃エアストリップに到着。

セスナが来るまで日陰で待機し、11:45、いよいよ帰路に着いた。

ドライバーのオットーさんが迎えに来てくれ、HOTELに行く途中、“念願”のお買い物!

大好きなスーパーめぐり。

といっても、丁度SHOPRITEとイラセコ・・・というスーパーしか無いのだけど・・・。

後は、丁度日曜日だったので、殆どのお店はお休み。

スパイス・お菓子・・・をゲットし、(でも、探していたチリガーリックは見つからず)16:00ごろ、行きと同じRainbow Hotelに到着。

「明日、AM10:00 ピックアップ」の約束をして、オットーさんとはお別れ。

チェックインするも、最初の部屋はドアキーがダメでチェンジ→次の部屋はバスルームの電気がつかず・・・でまたチェンジ→結局、廊下の奥の部屋に落ち着いたものの、今度はベッドサイドのランプがつかず、しかも、よく見たら小さい蟻みたいなのがチョコチョコしていた。

でも、もう面倒だし、1泊なのでそのまま荷物を広げた。

来た時と同じように、JM MallのCity Marketに夕飯の買出し。

前のスーパーには無かった、コリアンダーパウダーをゲット。

この日、朝から持ち歩いたRuahaのランチボックスとお菓子少々で、“最後の晩餐”

荷造りもしなきゃ!

久しぶりに、テレビも見た。

パキスタンのTV局がやっている、料理番組(『マサラTV』が面白かった)

9月19日

8:40起床

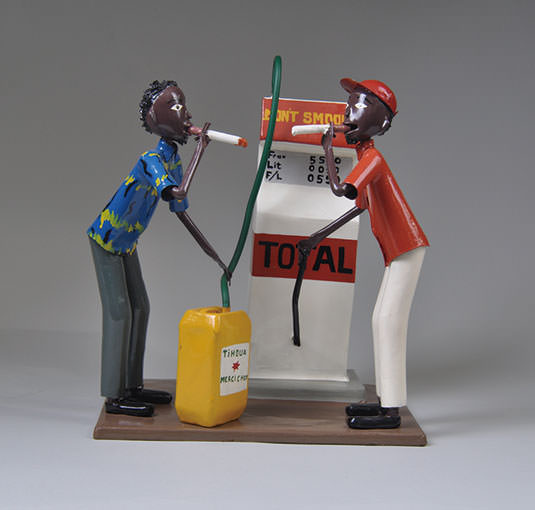

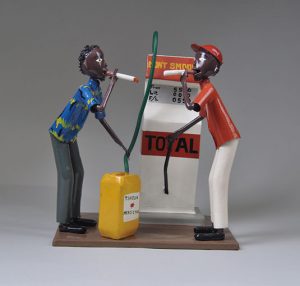

10:00、オットーさんと会い、空港に行くまで時間があるので、Tinga tingaの工房がある地区へ・・・。

北部のビーチリゾートエリアへドライブ。途中、CoCo Beachで短時間下車し砂浜へ。

太陽がギラギラ照り付けてくる。

移動遊園地風の乗り物や、スナック・バーが建っていた。

Tinga tingaは見るだけ!のつもりが、手頃な空き缶にペイントされた物が目にとまってしまい、6,000Tzsを5,000Tzsにディスカウントしてもらってお買い上げ!!

その後、まだ時間があったので、Hilton Double Tree Hotel近くのショッピングエリアで時間をつぶした。

飲食店の中に、日本料理店“あずま”という店があったが、まだ営業時間外だった。

このエリアには幼稚園(保育園?)もあった。

海に突き出た桟橋は、夜ならキレイそう。

いよいよ空港へ!市内は案の定渋滞していたけど、13:30無事空港へ到着。

最初のセキュリティーチェックでは靴も脱がされた。

EKカウンターでチェック・インの確認をしに行ったら、まだ手続き準備中だったけどスグに手続きをしてくれた。(ラッキー!こういう所は、先手必勝じゃないと無駄に時間がかかる。)

出国手続きをしたけど、指紋照合は相変わらずうまくいかずタイムロス。

15:00、最終セキュリティーチェック開始!出発が16:50だからやけに早いけど、16:20搭乗開始。

いよいよ、アフリカともお別れ~。

23:10、DXB到着。まずはタバコ!!KIXへの便の出発ゲートとは反対方向なので、なんと!!喫煙エリアまで徒歩で片道20分~

9月20日

そうこうしているうちに日付は変わって、一段落したらショッピングへ。

といっても行きに目星をつけておいたので、お土産用チョコ→タバコ→オード・トワレ→ラクダミルクのチョコを購入!

今一度、喫煙!

そしてゲートに行ったら、もうオープンしました。

機内ではTV画面が使えず、何回もクレームしてやっとみられるようになった!

17:10、KIX着。

一旦入国手続きをして、ANA国内線カウンターへ。

すご~く混んでいて、出発時刻ギリギリの人が優先に!

21:30出発なので、手続き終了後、喫煙室近くのベンチで仮眠。

21:30ってその日の最終便だった!

預け荷物にライターが入っていた事が発覚し、呼び出しをくらった。

没収となり荷物を元に戻すのだが、客は触ってはいけないらしい。でも係の兄ぃちゃんが荷造りがヘタくそ!!

HND22:50着。なんか台風が接近しているらしい。

23:10発のリムジンバスでYCATへ。予想より早いバスに乗れた。

もしかして、KIXで荷物チェックに引っかかったおかげで、積むのが最後になり、HNDで最初の方に荷物がでたのかも?

YCATからタクシーで自宅まで。

タンザニアのツアー・旅行一覧はこちら。

サファリ・動物がテーマのツアー・旅行一覧はこちら。