2006年7月31日出発、毎年恒例のケニア五大国立公園(アンボセリ、ツァボ、サンブル、ナクル、マサイ・マラ)を周遊するツアーにご参加された石塚ご夫妻から頂いたレポートです。2名様分合せてお読みください。

はじめに

夫婦で参加した。妻は初めてのアフリカ。私は32年ぶりの2回目の訪問である。一行は添乗員、ドライバー除き9人。2台のマイクロバスでサファリ、公園間の移動を延べ1000キロは軽く超える走行距離となった。公園内は当然として、移動の多くもオフロード中心である。半月にわたる多様なワイルドライフは、楽しさ満点の半面、ボディブローを受け続けるボクサーのように苦戦を強いられた。実は私も旅行中は快調だったが、調子を取り戻すのに帰国後数日を要した。一行はベテランぞろいで、初参加は妻と若い女性の2人。この構成はサファリの中身の濃さの上で、夫婦にとってはラッキーだった。

ああ、キリマンジャロよ

ナイロビで1泊後、サファリの皮切りはアンボセリ。アフリカの象徴・キリマンジャロ山をバックにしたサバンナの風景を思う存分脳裏に焼きつけた。例年になく今年は、頂の万年雪が少ない、と聞いた。辛うじて白いものを確認できた。カバと遭遇できたときは、意外性に驚いたのだが、サバンナを見下ろす高台のビューポイントで豊かな水場に群れたペリカンを見て合点が行った。象のファミリーが間近でバリッ、バリッと大きな音を立てながらむしった草を頬張る。写真を撮りながら音響効果を楽しませてもらった。サファリカーが10台以上集まっている。雄ライオンが1頭、ベビー2頭を従えた雌と離れて目撃された。別々にカメラを向けていたが、やがて立ち上がり、雌に近づき、挨拶のスキンシップ。家族だったのだ。

いよいよ国立公園へ。ナイロビから途中までは普通の道で快適なドライブでしたが、その後は舗装されていない土の道。覚悟はしていましたがとにかく砂埃がすごい!髪は砂まみれでキシキシになってしまいました。まあ最初は驚きましたが、これにもすぐに慣れてしまいました。アンボセリでは初めてのサファリということもあり、感動の連続でした。テレビや動物園でしか見たことのない動物たちが目の前に現れたときの感動は何とも言い表せないものです。アンボセリは平原で草丈も短く、初心者にはうってつけ。動物がすぐに見つけられます!それが何という動物かは教えてもらわないと分からないんですが・・・。でもここでいろ~んな動物の名前を覚えましたよ。

2日目の朝にはキリマンジャロの姿をみることもできました。雲もかからず、こんなに綺麗に見えるのは珍しいよ!といわれ、気分も上々♪

「赤象」のツァボ西公園

アンボセリからは銃所持の護衛付コンボイを組んでの移動。20台ぐらいの車列で丘陵地帯を行く。ドライバーに聞くと、事件だけでなく、いろいろリスクはある。(コンボイは)こうするのが一番いいからさ、という。早い組は7時スタート。私たちは9時の遅い組。雨季には通行は無理か、という山深い悪路。途中で緊急停車、2台がパンクでタイヤ交換した。仲間の協力作業だ。ツァボは東西合わせると、四国ぐらいの広さという。同地は赤土なので土に染まった象が「赤象」というわけか。午後10時ごろ、ライトで赤く染まった18頭の象がロッジまえの水場に現れたそうだ。かつてターザン映画で聞いた、ほえ声が闇にとどろき、象の来訪を知った。実はこの日妻がサファリ中に嘔吐、ベッドに伏していたので、2階の部屋のテラスから見物した。頭数は翌日、仲間から聞く。

ここでは赤い象を見るのが一番の目的でした。が、中々その姿を見せてくれず・・・ 夜ロッジの水飲み場には20頭位で子連れの群れでやってきてくれたんだけど、何分夜なので色が分からず・・・最後の最後にツァボを去るとき、ついにその姿を見ることができました!確かに赤かったです!!

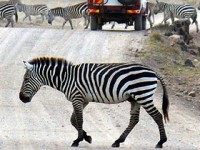

ここのサファリは草深い中を行くことが多い。おまけに広い。ライオン5頭のファミリーも水たまりから直線で約200メートルのブッシュにいた。いわれて気づくのがやっと。よくぞたどり着く、とつくづく感心する。サファリカーから確認できるのはキリン、シマウマ、インパラぐらい。目ざとい仲間が大型のレイヨウ、クードゥーを見つけたが、がけを駆け上がり消えた。女性たちに人気があったのが超小型レイヨウのディクディク。いつも番いでいるためか、よく目にし、笑いを誘った。ナイロビへ移動の日、やっと「赤象」の群れと遭遇、背中の赤みを確認した。直後にレッサークードゥーも。

赤道を越えてサンブル

今回のツアーで個人的に一番良かったのがココ!赤道を越えて北半球にやってきました。途中イシオロからの道はとても悪く、ちょっとアクセスはよくないんですが来て良かった!先に南半球で勉強してから、ここにやってくると、南との違いがはっきり分かって面白かったです。(当たり前なんですが)図鑑に書いてあるとおり、シマウマもキリンもダチョウも南とは種類が違うんです。そして立ってエサを食べるゲレヌクもかわいい!でも何といってもここで良かったのは、食事中のチーターの親子とヒョウを間近で見られたこと!たくさんの車に囲まれて動物たちにはちょっと申し訳なかったけれども、間近で見せてくれたドライバーさんに感謝感謝です。

再びナイロビで1泊後、北部へ。午前7時出発。かなりのロングドライブとなった。車窓風景は農村地の実りが随所で見られた。雨にも遭ったせいか、緑の風景は日本を思い起こさせる。最後はオフロードを2時間。6月オープンしたばかりのロッジで遅い昼食。小休止後、午後のサファリ。夜行性のアフリカノウサギ、オリックス、ゲレヌグと遭遇。

翌早朝のサファリでは、一人がめったに見られない小型レイヨウのクリップスプリンガーを見つけた。この人の使う高性能望遠レンズを信頼して半信半疑でシャッターを切ったが、帰国後パソコンで拡大し、存在を納得できた。今回ツアー初見のチーターは母子4頭の朝食風景。人間離れした眼力のドライバー氏はインパラ、と即答した。4頭は軽いフットワークでサファリカーの届かぬ地へ移った。見事な身のこなしに大満足。ほかに網目キリン、ウォーターバック、ハーティービースト、ワニ。午後は川沿いの探索。マントヒヒの群れに見とれたあと、ヒョウの追跡劇に。

ヒョウはブッシュに隠れたが、突如「キャッ」と悲鳴。あのディクディクが目の前に飛び出した。「近いぞ」。的確に追尾するドライバー氏。ほぼ1時間、ヒョウの多様なパフォーマンスを間近でたっぷり見物できた。

ナクル湖へ

翌朝は一路ナクルへ。迂回路を取るので、往路含め計4回赤道を通過する。到着すると当地は1泊なので早めにサファリ。名物の木登りライオンにはネコ科なんだ、と改めて思い起こさせられた。枝の間から垂れた太い前足に、妻は未だに思い出して喜んでいる。

ここではピンクのフラミンゴさえ見れたらそれでいいと思ってたんですが、あまり見られないと聞いてたクロサイも親子連れでちょこっと見れたし、木登りライオンを4頭も見ることができました。木登りライオンは見ててすっごくおかしかった。「なんでそんな所に入ったの~出られないじゃん!これじゃ百獣の王も形無しだね」っとみんなで笑いながら観察してました。

シロサイ、クロサイ、エランド、ハイエナとサファリカーの行く手に次々現れては消え去っていく。フラミンゴの数はかなり回復、万単位のオーダーという。しかしそのボリューム感を写真に切り取るのは素人には難しすぎる。翌日の帰路の坂道で振り返って気づいたが、フラミンゴのベストショットのポイントはそこかもしれない。

マサイマラの夕日

ツアーの最後は、ほかで見落としてもここなら間違いなく見られる、というマサイマラで、3泊である。しかしベテランの一人は「もう全部撮っちゃった」とまで言った。

ここでの眼目はタンザニア側からのヌーのマラ川渡りである。しかし、こればかりはヌー次第。とにかく現地へ行くしかない。初日のサファリで見落としのセグロジャッカルに遭遇した。私は見られなかったが、別の組は後日、キンイロジャッカルも見たそうだ。弁当持参で「終日サファリ」へ行く。最終目的地はマラ川だ。早速、雌雄のヒョウと遭遇。信憑性は定かでないが、ベビーがいるとの話もドライバー間で交わされたらしい。結局、別行動をとる親2頭の陽動作戦に、われわれサファリカー側がしてやられたようだ。写真は撮れたが、深追いは断念する。続いてキリンの大集団を目撃。最大24頭もいた。1時間半ほど辛抱の後、タンザニア国境沿いのマラ川に着く。カバ、ワニがたっぷりいる。既にサファリカーが何台もきていた。監視員が川辺に近づく観光客に注意喚起をする。ヌーは集中しておらず、ケニア側への川渡りがないこともはっきりした。せめて渡りの現場を見たい。テレビ放映で「渡り」見物の人気が増しているそうだ。

残念ながらヌーの川渡りは見ることができませんでした。まあここまであまりにもつきすぎてたみたいなので仕方がないか・・・川の側に集まってもなかったのでかえってあきらめもつきました。また次の機会があれば是非!!ここでは、気球に乗ってバルーンサファリを堪能しました。気球の上から見るサバンナの景色や朝日、動物たちの姿は地面の上から見るのとは一味違い、とてもいい経験になりました。サバンナの上で食べる朝食とシャンパンも最高でした。

現場は川幅50メートル見当か。十数メートルの川べりの岸壁には、無数の堀削られた跡が残っている。両岸近くにはヌーの遺体1頭ずつが浮いていた。そして、最終日。ロッジ近くで夕焼けの時刻になった。黒雲が上空を覆い、雨が降っていることが分かる。サバンナのどこかで降っているのだろう。改めてカメラを構え、赤く燃える太陽を切り取った。

追記1

サバンナでは、車から勝手に降りられない。だから、無性に土や草を踏みつけたい。今回もマラ川で降りられたのは、駐車場とトイレがあった地区だけ。また3人の仲間と熱気球に乗ったので、軽食をとる際、木陰周辺の草が切り払われた箇所に立つことができた。ほかにはマサイの部落訪問のときだけ。マサイマラで持参した弁当も車内で食べた。後はロッジ周辺である。私はツァボとサンブルのロッジでジョギングをした。ツァボは中庭の芝と付属のサッカーグラウンドで走った。既に触れたように赤土。部屋に戻ると、白い靴下が赤く染まっていた。シューズもまだ名残の赤みが着いている。このときロッジの受付には「ノープロブレム」と言われていたが、サンブルでは「コムパウンド内ならOK」と言われた。刺のある植木が走りにくいので外側を回ると、目撃した女性職員に遠くから手で注意された。ツアー中に、路上で鎌首を上げたコブラや、蛇行できずにうろうろしているのも見た。サンブルのジョギングでは、新しい糞が幾つか見つかったので引き返してもいる。ロッジ周辺でも細心の注意は必要だ。

道路はやはり日本のようには行きません。ガタガタ道も結構たくさんありますが、行く前に想像していたよりすぐに順応でき、そんなに苦痛ではなかったです。乗っているときより、車から降りたときにフワフワした感覚が少し続きましたが。帰る頃にはガタガタがないと物足りないような感覚にさえなってました。砂埃は正直ちょっとしんどかったですね。汚れるのはまあいいんですが、口の中に入ってくるとむせてしまいます。バンダナとかを強盗のように巻いていましたが・・・みなさんカメラにはホテルに付いてるシャワーキャップをかぶせて砂埃からガードしてました。

追記2

ツァボで妻が原因不明の嘔吐に苦しんだ。昼食で同じようなものを食べたので、食あたりではないだろう。アンボセリからの移動が厳しい道のりだったので、原因のひとつに考えられる。湯しか受けつけず、4食飲めず食えずで、翌朝ナイロビ移動が迫っていた。添乗員の手配でロッジの医師が診断してくれた。熱もない、吐き気が障害。それを止める注射をうちたい、イエスかノーか。注射は腰部への筋肉注射である。30分後に食事を用意させるのでそれをとるよう指示すると、引き上げていった。プレートの上にスープ、パン、果物が載っていた。「こんなに」と思うほど、分量はたっぷり。それぞれ少し口にした。吐き気はなし。これで翌日、軽い朝食をして出発。その後は何も起きず、無事帰国した。仲間が負担の少ない運転席の後ろを専用席にしてくれたが、ミラクルが起きたのか?

出発前は2週間は結構長いと思っていましたが、楽しくてあっという間に過ぎてしまいました。ツアーのメンバーの方は私ともう一人を除いてみなさんアフリカ経験者ばかりで色々教えて頂き、とても助かりました。みなさんのおかげで、最初はゾウ、キリン、シマウマくらいしか知らなかった私が、あれは何と言えるようになりました。せっかく覚えた動物たちの名前を忘れる前に是非また出かけたいです。

ケニアのツアー・旅行一覧はこちら。

サファリ・動物がテーマのツアー・旅行一覧はこちら。